【2023年8月21日更新】全体的に内容を見直し、より理解度が増すように関連記事を追加しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.0) |

| 重要度 | (4.0) |

| 難しさ | (2.0) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

ホームぺージには、「やってはいけないこと」があるのをご存知でしょうか?

せかっくホームぺージを作っても、集客できなかったり、成果に結びつかなかったりだと、期待外れですよね。

また、最低限守るべきルールを知らないと、炎上や訴訟のリスクを抱えてしまうかもしれません。

そこで今回は、「ホームぺージ作成でやってはいけないこと」を7つのカテゴリで分かりやすく解説します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- ホームぺージ作成を失敗したくない人

- 多額の予算をかけてホームページを作る人

- ホームぺージ作成をWeb制作会社に依頼する人

- ホームぺージ運営にまつわるトラブルを回避したい人

この記事を読めば、単にリスクを回避するだけでなく、成果につながりやすいホームぺージを作るための「土台作り」ができます。

それではどうぞ!

ホームぺージの企画・設計でやってはいけないこと

「ホームぺージを作ろう!」と決心したら、まず「企画・設計」から着手しましょう。

ホームページの企画・設計でやってはいけないことは、以下の3つです。

目的が定まっていない

ホームぺージの目的が曖昧だと、掲載する情報やデザインの方向性が定まらないため、作業が前に進みません。

何となく進めてしまうと、ホームページを作ること自体が目的になってしまうおそれがあります。

作業に入る前に、必ずホームページで達成すべき「目的」を定めましょう。

目的はホームページの種類ごとに異なります。

| ホームページの種類 | 目的 |

| コーポレートサイト |

|

| ブランドサイト |

|

| サービスサイト |

|

| ECサイト |

|

| リクルートサイト |

|

詳しくは、以下の記事で解説しています。

創業期であれば、まずコーポレートサイトから作るのがおすすめです。

なお、時間やコストを多くかける必要はありません。

最低限「名刺」としての役割さえ果たせれば、「会社のことを知ってもらう」目的は達成できるでしょう。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

カワウソ

「名刺程度のコーポレートサイト」であれば、この記事の「やってはいけないこと」すべてを意識する必要はありません。とくに「SEOでやってはいけないこと」は、集客に関わる内容のため省いてよいでしょう。

コンセプトを設計していない

コンセプトがないと、ホームページに掲載する内容が曖昧なものになってしまいます。

それでは、ユーザーが共感や興味を抱くことができません。

ホームページにおけるコンセプトとは、「誰に何を伝えたいのかを明確にすること」です。

例として、建築事務所のホームページで考えてみましょう。

建築事務所のターゲットは、基本的に「家を建てたい人」ですよね。

家を建てたい人に対して、「自社がどんな建築事務所なのかを明確に伝えること」が重要です。

たとえば、以下のようなものがコンセプトになります。

- 世代を超えて住み継がれる家

- 木のぬくもりを感じる家づくり

- お客様と二人三脚でつくり上げる注文住宅

ここで注目したいのは、いずれも「価値」を感じること。

ただメッセージを伝えるのではなく、ターゲットが価値を感じるものが好ましいです。

上記のようなコンセプトがあれば、デザインも作りやすくなります。

例を挙げると、「世代を超えて住み継がれる家」なら、親子三代が一緒に暮らす写真などが分かりやすいですよね。

数あるホームページのなかから、ユーザーが自社を選ぶ理由を見つけられるようにしましょう。

目標を数値化していない

ビジネスである以上、ホームぺージ運営にも目標は必要。

ただし、目標を数値化しないと、達成できたかどうか判断できません。

以下参考に、目標を数値化しましょう。

| ホームページの種類 | 目標例 |

| コーポレートサイト |

|

| ブランドサイト |

|

| サービスサイト |

|

| ECサイト |

|

| リクルートサイト |

|

また、目標はできる限り、「週」や「月」ごとに細かく設定しましょう。

進捗状況が判断できれば、途中で軌道修正ができます。

Web制作会社選びでやってはいけないこと

ホームぺージを自社で作るのが難しい場合は、「Web制作会社」へ依頼しましょう。

Web制作会社選びでやってはいけないことは、以下の6つです。

見積もりを1社しか取らない

見積もりを1社しか取らないと、「見積金額が妥当なのか」「提案力やサポート力が高いのか」などを判断できません。

複数のWeb制作会社に見積もりを依頼しましょう。

相見積もりを取ると、良し悪しを判断したり、よいアイデアを集めたりできます。

安いだけで選ぶ

価格だけでWeb制作会社を選んでしまうのは危険。

安いことを理由に「あれもできない」「これもできない」と妥協すると、目的達成に必要な要素まで削ってしまうおそれがあります。

また、価格だけではなく、担当のWebディレクターとの相性も確認しましょう。

ホームぺージ作成は一大プロジェクト。

担当のWebディレクターと相性が合わなければ、プロジェクトは思うように進みません。

自社の要望に応えようと、真摯に向き合ってくれる方が好ましいです。

セールストークを鵜呑みにする

営業担当者の話を鵜呑み(うのみ)にするのは危険です。

あくまでもセールストーク、「あれもできる」「これもできる」と言葉巧みに提案されても、保証がありません。

もし、トラブルに発展すれば、解決するのに労力がかかってしまいます。

契約する前に、見積もり書や契約書を入念に確認することが重要。

もし、契約書に記載されていない内容があれば、付け足すようにWeb制作会社に依頼しましょう。

制作実績を信じ切る

制作実績のなかには、「実在しない会社」や「倒産した会社」のホームページが含まれていることもあります。

制作実績で紹介されている企業が実在するか、ホームぺージにアクセスできるかなど、確認しましょう。

できれば、有名な企業のホームページを手がけたことのあるWeb制作会社が好ましいです。

自分が知っている企業のホームぺージを作ったWeb制作会社だと、安心できますよね。

運営体制を確認しない

なかには、制作作業を「下請け」や「フリーランス」に委託しているWeb制作会社もあります。

万が一、担当者が病気などで作業を続けられなくなったときに、代行できる人員がいない場合は、スケジュールが遅延するおそれがあります。

あらかじめ、Web制作会社の運営体制を確認しましょう。できれば、社内でリソースを確保している会社が理想的。

従業員数が2名〜3名程度のスタートアップだと、何かトラブルが発生したときに対処できないおそれもあるため、注意が必要です。

リース契約する

リース契約は途中解約できないため、期間中はWeb制作会社を乗り換えられません。

Web制作会社の対応に不満を感じても、すぐに契約を解除できないとリスクが大きいです。

できる限りリース契約は避けるべき。仮にリース契約するにしても、事前に契約書の解約条件を確認しておきましょう。

なお、Web制作会社の選び方は以下の記事でも解説しているので、あわせてチェックしてみてください。

ホームぺージの構築でやってはいけないこと

ここでは、ホームぺージを作る前段階の準備作業を「構築」と定義し、注意点を解説します。

無料のサーバーを使う

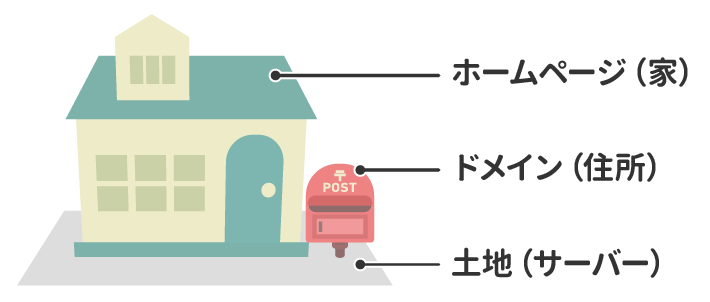

サーバーはホームぺージのデータを格納する場所。

ホームぺージを「家」に見立てた場合、サーバーは「土地」にあたります。

無料のサーバーはビジネス向きではありません。

無料のサーバーの多くは、広告が表示されたり、セキュリティ対策が不十分だったりと、デメリットがあります。

法人のホームぺージを作るのであれば、「必要最低限の経費」と考えて、有料のサーバーを契約しましょう。

月額1,000円の有料サーバーでも、セキュリティやサポートの機能は充実しています。

サーバーの選び方は、以下の記事で詳しく解説しています。

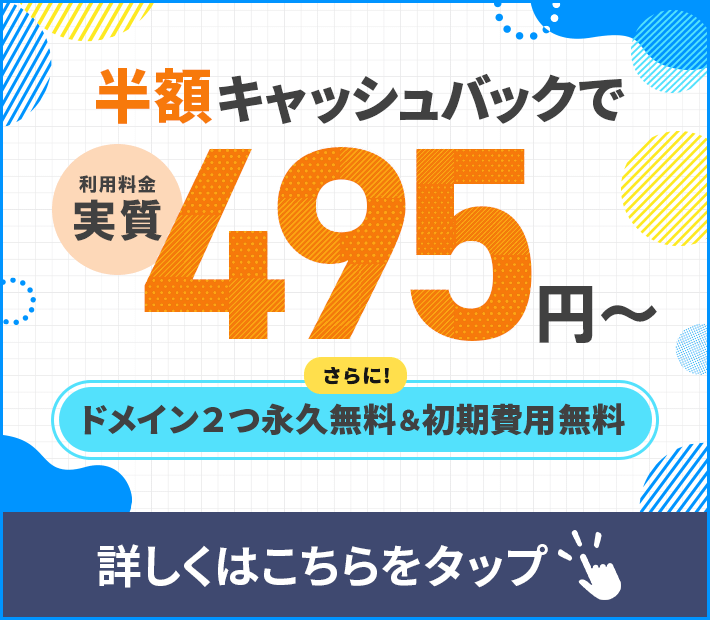

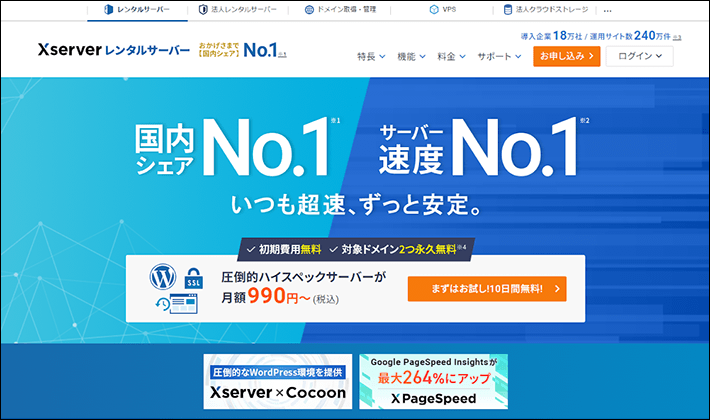

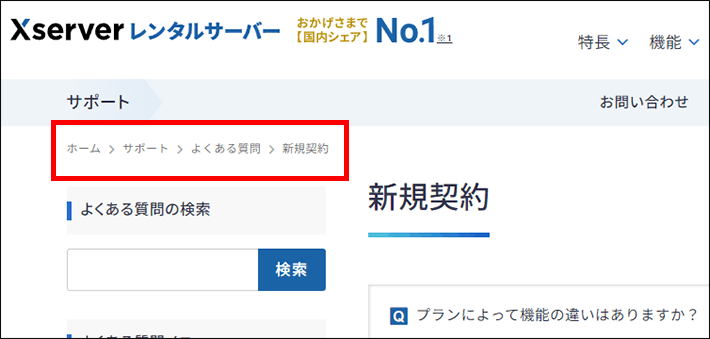

エックスサーバーがおすすめ

有料サーバーなら、弊社の『エックスサーバー』がおすすめです。

『エックスサーバー』は国内No.1(※1)のレンタルサーバーで、22万社の導入実績があります。

また、サポートにも自信があり、初心者の方でも安心してご利用いただけるレンタルサーバーです。

「スタンダードプラン」なら月額990円~ご利用いただけます。まずは「10日間無料お試し」をご検討ください。

(※1)2025年6月時点、W3Techs 調べ。

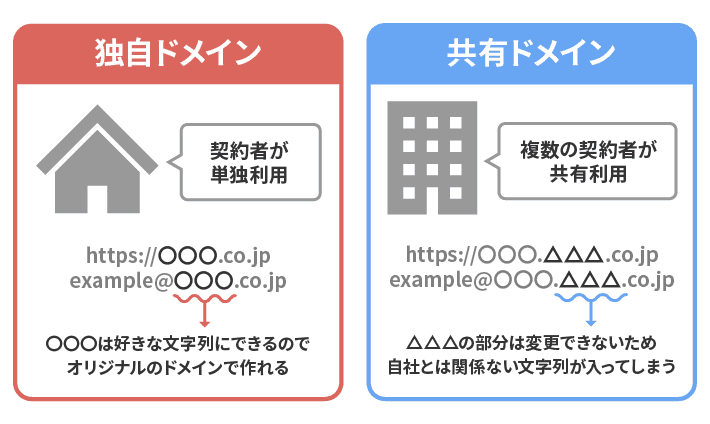

共有ドメインを使う

ドメインとは「インターネット上の住所」のこと。

ホームぺージにアクセスしたり、メールを送ったりするのにはドメインが必要です。

1つのドメインを複数の契約者で使う「共有ドメイン」は、おすすめできません。

共有ドメインだと、「プロバイダ名」など自社とは関係のない文字列が入ってしまいます。

自社と関係のない文字列が入ったURLやメールアドレスは信頼性に欠け、相手を不安にさせてしまうおそれも。

法人なら、独自ドメインでオリジナルのURLやメールアドレスを作りましょう。

『エックスサーバー』には「独自ドメイン無料特典」があります。

「.com」「.net」など、本来有料であるはずの独自ドメインが無料で取得できるため、おすすめです。

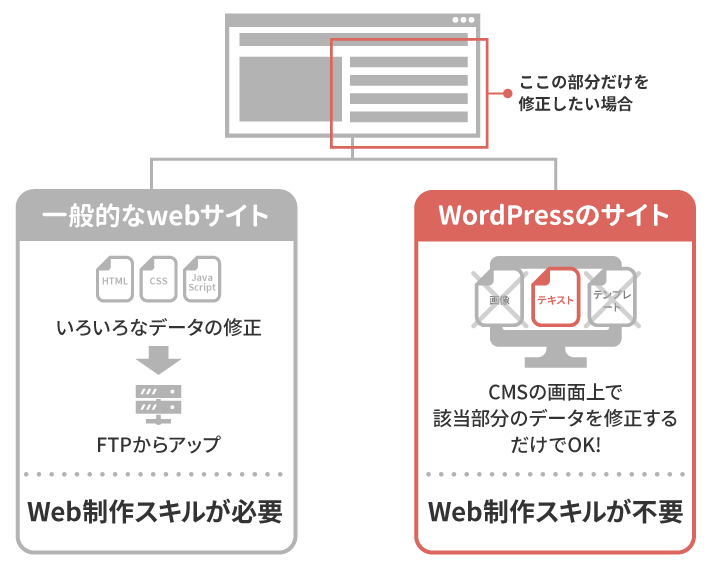

更新の難易度を考えずに作り方を選ぶ

更新の難易度を考えずにホームぺージを作ってしまうと、後悔するおそれがあります。

ホームぺージの開設はゴールではありません。

成果をあげるためには、改善を目的にホームページを更新していく必要があります。

技術的な観点から、自社で更新できるホームぺージの作り方を選んでおきましょう。

自社にWeb制作スキルがない場合は、WordPress(ワードプレス)がおすすめ。

HTMLやCSSのスキルがなくても、ホームぺージを更新できるため、自社で運用管理できます。

WordPressについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

セキュリティ対策を講じない

セキュリティ対策をしないと、悪意のある第三者による「ページの改ざん」や「個人情報の漏洩」などのリスクが高まります。

一度失ってしまった信頼はなかなか取り戻せません。

法人であれば、必要最低限のセキュリティ対策は講じましょう。

なお、『エックスサーバー』には、標準でビジネスに耐えうるセキュリティ対策機能が付いています。

以下、『エックスサーバー』の主なセキュリティ対策機能です。

WAF

Webアプリケーションの脆弱性を悪用した攻撃から、ホームページを保護することが可能なWAF(Webアプリケーションファイアウォール)を設定できる機能です。

無料の独自SSL

『エックスサーバー』で運営中のドメインに対して、無料・無制限で設置可能な独自SSLです。短時間で証明書の発行が可能で、簡単・手軽にセキュリティの強化ができます。

セコムセキュリティ診断

セコムトラストシステムズ社のセキュリティ診断サービスで、ネットワーク上の脆弱性を厳格に診断。客観的なセキュリティチェックを定期的に実施します。

自動バックアップ

サーバー上のデータを毎日自動でバックアップし、サーバー領域のWeb・メールデータ「過去14日分」、MySQLデータベース「過去14日分」のデータを保持しています。

なお、ホームページのセキュリティについては、以下の記事で詳しく解説しています。

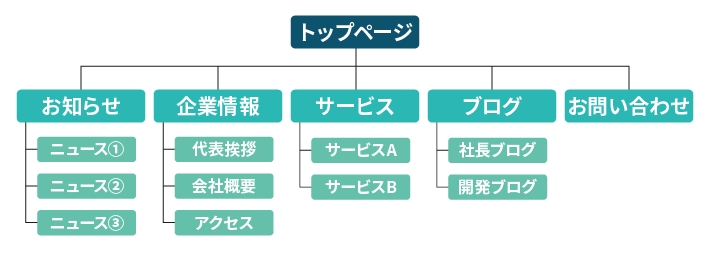

先に構成を練らずに作り始める

ホームぺージの構成を練らずに作り始めてしまうと、作業がなかなか前に進みません。

構成を先に考えないと、必要なページの「内容」や「数」を決められないためです。

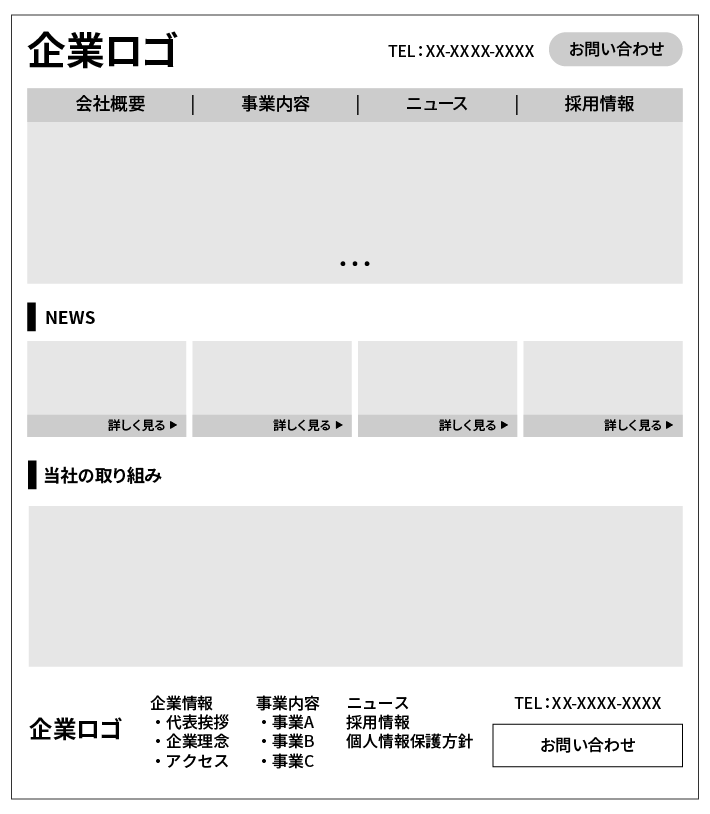

先に全体の構成図である「サイトマップ」を作りましょう。

サイトマップの例

また、トップページなどについては、先にページ単位の構成図である「ワイヤーフレーム」を作っておくことをおすすめします。

ワイヤーフレームの例

以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

ホームぺージのコンテンツ作成でやってはいけないこと

ホームぺージの中身に該当する「コンテンツ」の作成で、やってはいけないことを解説します。

法律に関係するものもあるため、重要度は高いです。

主に以下の4つに注意しましょう。

インターネットで拾った画像を使う

インターネットに掲載されている画像を勝手に使ってはいけません。

画像には「著作権」があります。

他者の画像を勝手に使うと、「著作権の侵害」に該当するおそれがあるのです。

画像が必要な場合は、このあと解説する「素材サイト」や「引用」について検討してください。

利用規約を読まずに素材サイトを利用する

用途にあった高品質な画像をダウンロードできる「フリー素材サイト」は、さまざまな企業で活用されています。

ただ、フリーといっても自由に使ってよいわけではありません。

フリーはあくまでも「無料」という意味。

素材サイトは、「利用規約で許可された範囲」で利用するのがルールです。

間違った使い方をすると、著作権侵害などのトラブルになるおそれがあるので、注意してください。

以下の記事で詳しく解説しています。

他社ホームぺージの文章をコピペする

文章にも著作権が存在します。他社ホームページの文章をコピペするのは厳禁です。

ただし、「引用」においては、ルールを守れば利用できる場合もあります。

以下、文化庁が定める引用の注意事項です。

報道、批評、研究等の目的で、他人の著作物を「引用」して利用する場合の例外です。例えば、以下のような行為が該当します。

- 報道の材料として他人の著作物の一部を利用する

- 自説の補強や他人の考え方を論評するために他人の著作物の一部を利用する

【条件】

- すでに公表されている著作物であること

- 「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)

- 報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)

- 「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。※美術作品や写真、俳句のような短い文芸作品などの場合、その全部を引用して利用することも考えられます。

(引用:文化庁「著作者の権利の制限(許諾を得ずに利用できる場合)」)

※自己の著作物に登場する必然性のない他人の著作物の利用や、美術の著作物を実質的に鑑賞するために利用する場合は引用には当たりません。

※翻訳も可

とくに注目したいのが、(2)の「必然性」。

分かりやすく言うと、「引用する目的が正当かどうか」ということです。

「まとまりのよい文章だから引用した」といった理由では、必然性は認められません。他者の文章を引用せずとも、自分で用意できるためです。

たとえば、外部の「調査結果」や「研究結果」などをもとに、自社の考えを発表する場合は必然性が認められるケースもあります。

調査結果や研究結果などは、専門分野の機関が発表するデータだからこその信頼性がありますよね。

つまり、「引用しなければいけない理由」が存在します。

とはいえ、トラブルになる可能性はゼロではないため、引用元から連絡があった場合は真摯に対応しましょう。

不安な場合は、あらかじめ掲載元に確認を取るのが無難です。

真偽が不明な情報を記載する

偽情報の記載は、ユーザーに不利益を与えることになるので、やめましょう。

自社の信頼を失墜させる原因となり、ビジネスに悪影響を及ぼします。

間違った情報を利用しないためにも、情報ソースの選別は慎重に行うことが重要です。

ホームページで使用する参考資料は、できる限り信頼性の高い「公的機関」などの情報を利用してください。

ホームぺージのデザインでやってはいけないこと

ここでは、ホームぺージの「デザイン」でやってはいけないことを5つ解説します。

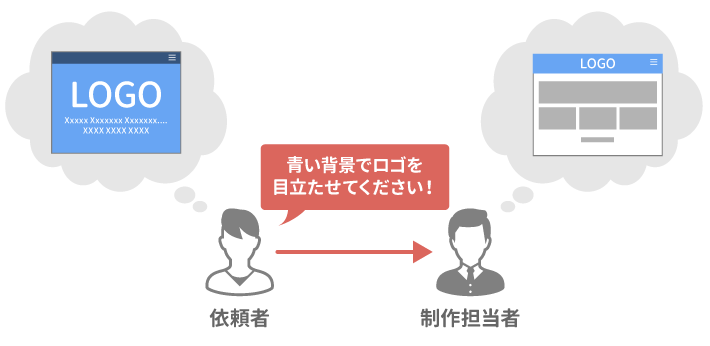

頭の中のイメージだけで作る

自分の頭の中のイメージだけで作ろうとすると、デザインの制作中に悩むことが多くなり、結果的に時間がかかってしまいます。

また、ホームページ制作を第三者に依頼する場合は、注意が必要です。

言葉でホームぺージの理想像を相手に伝えたとしても、お互いが同じイメージを共有できていなければ、失敗してしまいます。

あくまでもホームぺージは閲覧するもの。であれば、言葉ではなくビジュアルとして参考のホームぺージを提示するほうが、同じイメージを共有しやすいのです。

まず、参考のホームページを探してみましょう。

同じ業種や競合他社のホームぺージを参考にするとよいです。

業種によってデザインの方向性は大きく異なります。

以下の記事で、参考のホームページを効率的に探せる「ギャラリーサイト」を紹介しているので、ぜひ活用してみてください。

おしゃれ重視で作る

ホームページを作る前に、本当に「おしゃれ」が目的の達成に必要かどうかを考えてみてください。

「建築事務所」や「美容室」など、ユーザーがサービスの対価としておしゃれを求める場合は、デザインにこだわることも必要でしょう。

しかし、「法律事務所」や「医療サービス」の場合はどうでしょうか。

ホームページがおしゃれだからといって、必ずしも成果があがるわけではないですよね。

詳しくは以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

見やすさに欠けている

見やすさに欠けたホームページは、ユーザーが離脱しやすくなります。

ユーザーが自分の知りたい情報にすぐ辿り着ける、見やすいホームページを作ることが重要です。

見やすいホームページの条件は、色合い、フォント、画像の使い方などさまざま。

詳しくは、以下の記事で詳しく解説しています。

動画やアニメーションを多用する

動画やアニメーションを多用するのはやめましょう。

アニメーションとは、動きのあるパーツ(メニュー、画像、ボタンなど)のことです。

動画やアニメーションは、デザインを華やかにするために有効な手段ですが、多用すると「ぺージの読み込み速度」を遅くさせる原因になり得ます。

ぺージの読み込み速度が遅いと、ホームぺージを見る前にユーザーが離脱してしまうかもしれません。

動画やアニメーションが、本当に必要なところのみに使うようにしてください。

なお、以下の記事では、動画のメリットやデメリットを解説しています。

また、ページの読み込み速度(サイトスピード)については、以下の記事がおすすめです。

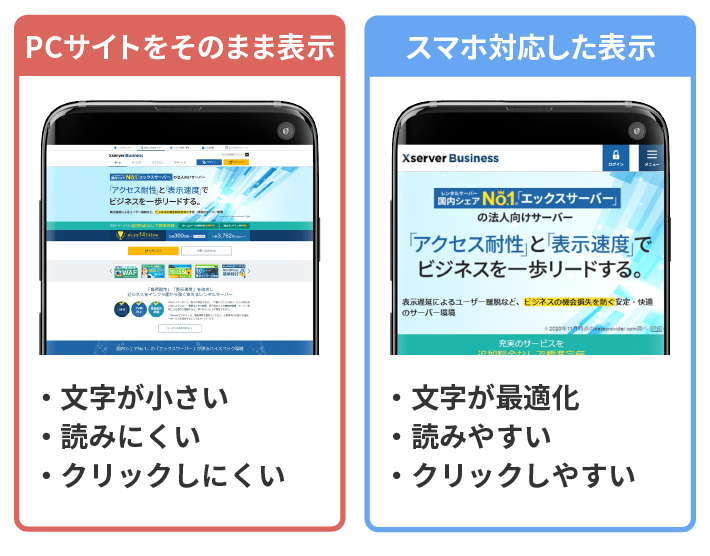

モバイル対応しない

モバイル対応とは、スマートフォンなどのモバイル端末から見ても、問題なく表示されるホームページを用意すること。

モバイル対応していないホームぺージは、パソコンサイトが表示されるため、字が読みづらかったり、リンクがタップしづらかったりします。

スマホでインターネットを利用するユーザー数は、年々増加しています。

企業にとってスマホ対応は、もはや必須と言えるでしょう。

スマホ対応ホームページの作り方は、以下の記事で詳しく解説しています。

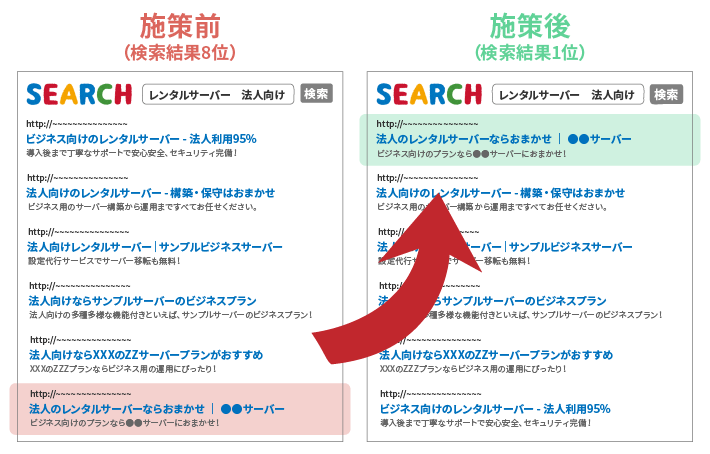

SEOでやってはいけないこと

「SEO(検索エンジン最適化)」とは、自社のホームぺージを検索結果で上位表示させるための対策のこと。

SEOで成果が出ると、自社のホームぺージへ多くのユーザーを集客することが可能です。

しかし、世の中にはSEOの情報が溢れかえっており、間違った対策を施してしまうと、逆効果になる場合もあります。

SEOでやってはいけないことは、以下の7つです。

SEOに強いホームページを作る具体的な方法は、以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

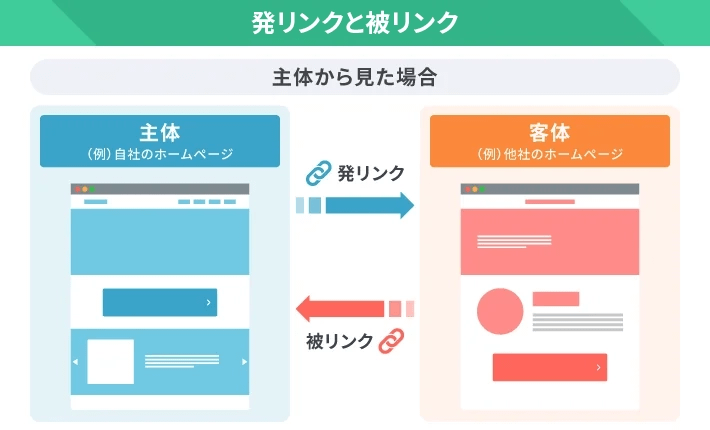

被リンクを購入する

被リンクとは、第三者のホームぺージから自社のホームぺージに向けられたリンクのこと。

Googleはコンテンツの重要度を判断するのに、リンクを基準としています。

ウェブ上の民主主義は機能する。

Google 検索が機能するのは、どのサイトのコンテンツが重要かを判断するうえで、膨大なユーザーがウェブサイトに張ったリンクを基準としているからです。Google では、200 以上の要素と、PageRank™ アルゴリズムをはじめとするさまざまな技術を使用して、各ウェブページの重要性を評価しています。PageRank のアルゴリズムでは、ページ間のリンクを「投票」と解釈し、どのサイトが他のページから最高の情報源として投票されているかを分析します。

(引用:Google が掲げる 10 の事実)

カワウソ

上記を見る限り、被リンク(投票)を多く獲得したほうが、評価されやすい(選挙で選ばれやすい)と解釈できますよね。

とはいえ、SEO業者などから被リンクを購入するのはやめましょう。

Googleは「ウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)」で、違反行為にあたると明言しています。

PageRank や Google 検索結果でのサイトのランキングを操作することを目的としたリンクは、リンク プログラムの一部と見なされることがあり、Google のウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)への違反となる場合があります。これには、自分のサイトへのリンクを操作する行為も、自分のサイトからのリンクを操作する行為も含まれます。

(引用:Gogole検索セントラル「リンク プログラム」)

被リンクは、あくまでも自然に集めるべきです。

価値の高いホームぺージを作り、積極的に宣伝すれば、第三者がホームぺージやブログで紹介してくれます。

なお、リンクについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。

対策キーワードを隠しテキストで入れる

過去は効果があった施策でも、現在は通用しないものもあります。

たとえば、「白い背景に白字でキーワードを詰め込む」というもの。

ページに文字が入っているものの、同系色のためユーザーには気付かれません。

しかし、これもGoogleは違反行為にあたると明言しています。

Google の検索結果でのランキングを操作するためにコンテンツに隠しテキストや隠しリンクを含めることは、偽装行為と見なされることがあり、Google のウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)への違反にあたります。

(引用:Gogole検索セントラル「隠しテキストと隠しリンク」)

キーワードを詰め込みすぎた不自然な文章を作成する

キーワードを詰め込みすぎて、文章が不自然になるのも避けましょう。

Googleはランキングに悪影響が及ぶ可能性があると明言しています。

ページにキーワードや数字を詰め込むと、ユーザー エクスペリエンスが低下し、サイトのランキングに悪影響が及ぶ可能性もあります。

(引用:Gogole検索セントラル「無関係なキーワード」)

ユーザーにとって価値のあるページを作ることを第一に考えれば、自然と適切な量のキーワードが含まれるはずです。

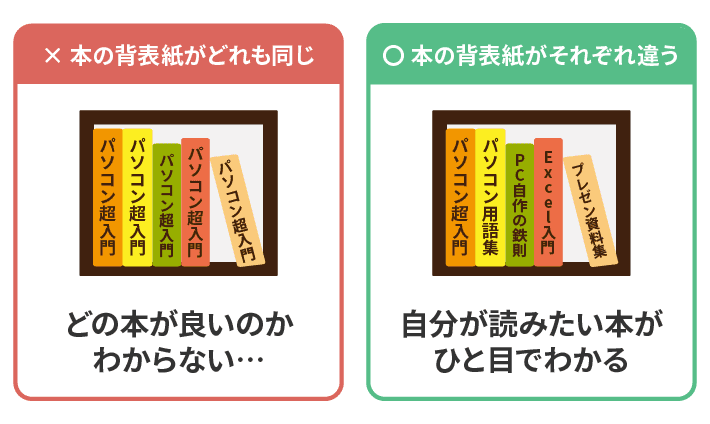

タイトルが複数のページで重複している

SEOでは、ホームぺージのタイトルはとくに重要です。

本屋を例に考えてみましょう。

ホームぺージのタイトルは、本の「背表紙」です。

背表紙が同じだと、どの本が自分にとって最適かすぐに判断できないですよね。

それはGoogleも同じ。同じタイトルのページが複数あると、どれを検索結果に表示すればよいのか迷ってしまいます。

そのため、各ページ固有のタイトルを付けましょう。

Googleの「検索エンジン最適化(SEO)スターター ガイド」にも明記されています。

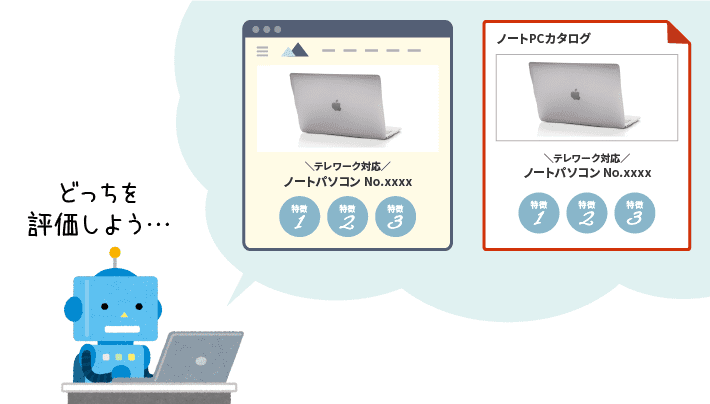

コンテンツが複数のページで重複している

複数のページでコンテンツが重複している場合も、Googleがどれを評価すればよいか迷ってしまいます。

たとえば、以下2つのページについて考えてみましょう。

商品ページ

商品ページ「テレワーク対応ノートパソコンNo.xxxx」

印刷用カタログPDF

商品ページ「テレワーク対応ノートパソコンNo.xxxx」

上記のA(商品ページ)とB(印刷用カタログPDF)は、内容がほぼ同じです。

基本的には、Googleがどちらか優先すべきほうを選定して、検索結果に表示します。

しかし、検索結果は流動的。

期間によって表示されるページが変われば、その分獲得した被リンクも分散してしまいます。

解決方法は、検索結果に表示させたいページを指定すること(URLの正規化)です。

詳しくは、以下をご覧ください。

(参考:Google 検索セントラル「正規ページを指定する」)

パンくずリストを設置しない

パンくずリストがあれば、閲覧中のページとトップページとの関係性を把握できるため、ユーザーが「今どこにいるのか」を判断できます。

パンくずは、グリム童話「ヘンゼルとグレーテル」で、兄妹が道に迷わないように森の中に点々と残したパンくずに由来しています。

パンくずリストは、ユーザーだけでなく、Googleのクロールをサポートする効果も期待できます。

検索エンジンが情報を収集するために、ホームページを巡回すること。

具体的には、リンクをたどったり、サイトマップを読み込んだりしながら、クロールしていきます。なお、クロールするロボットのことを「クローラー」と呼ぶので、一緒に覚えておきましょう。

以下の記事では、パンくずリストの種類や設置方法を解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

画像代替テキストを入れていない

Googleの検索エンジンには、「画像検索」もあります。

アパレルやインテリアなど、画像による訴求が強い商品を取り扱っているなら、ユーザーもテキストだけでなく画像で検索する可能性が高いです。

画像検索で上位表示を狙うなら、画像代替テキスト(alt属性)は入れましょう。

Googleは画像の検索順位を決定するのに、画像代替テキストを参考にしています。

画像に関するテキストや情報を追加すると、利便性が増すため、より良質なトラフィックをサイトに呼び込むことにつながります。また画像やサイトを Google 画像検索用に最適化することで、ユーザーが目的のコンテンツを見つけやすくなります。たとえば、画像に alt 属性を指定したり、構造化データのマークアップを使用したりする方法があります。

(引用:Gogole 検索セントラル「Google 画像検索 SEO ベストプラクティス」)

画像代替テキストの入れ方は、以下のとおりです。

HTMLで作るホームぺージの場合

<img src="example.jpg" alt="ここにテキストを入れる">

WordPressで作るホームぺージの場合

ブロックエディタで画像を選択 > 右側のメニュー「ブロック」 > 設定 > Altテキスト(代替テキスト)

ホームぺージ公開後にやってはいけないこと

最後は、ホームページ「公開後」にやってはいけないことです。

ホームページは公開したら終わりではありません。「更新」や「保守」も重要です。

ホームぺージ公開後にやってはいけないことは、以下の4つです。

ドメインやサーバーの更新を忘れる

ドメインやサーバーの契約が切れると、ホームぺージが表示できなくなります。

ホームぺージが表示できなくなると、ビジネスの継続が難しくなるおそれもあるため、契約更新時期は把握しておきましょう。

不安な場合は「自動更新」や「長期契約」をおすすめします。

なお、『エックスサーバー』なら、長期契約するとサービス月額料金が安くなりますよ。

詳しくは以下からご確認ください。

ホームぺージを更新しない

ホームページを更新しないと、古い情報が掲載されたままになります。

古い情報はユーザーに迷惑がかかり、最悪の場合クレームに発展します。

できる限り最新情報を掲載できるよう、ホームページは定期的に更新しましょう。

ホームぺージの更新方法は、以下の記事で詳しく解説しています。

ホームぺージを改善しない

ホームぺージを公開したからといって、必ずしも成果があがるとは限りません。

目的や目標を達成するためには、継続してホームページを改善していく必要があるでしょう。

ホームページの改善には、「アクセス解析」が必須。

アクセス解析により、ホームぺージに訪問したユーザーの特徴や行動を把握できるようになります。

以下の記事で詳しく解説しています。

CMSをアップデートしない

CMSとは、Webスキルがない方でも、簡単にホームぺージの作成や更新ができるシステムのこと。

代表的なものに「WordPress(ワードプレス)」があります。

CMSを利用する場合は、定期的にアップデートしましょう。

CMSは便利な反面、利用者が多く狙われやすいため、セキュリティリスクがあります。

とはいえ、アップデートによりCMSを最新の状態に保っていれば、ほとんどのセキュリティリスクを回避できます。

ただし、アップデートが原因で、ホームぺージの表示が崩れてしまったり、正しく機能しなかったりすることも。

必ずアップデート前にバックアップを取っておきましょう。

なお、『エックスサーバー』なら「自動バックアップ」に対応しています。

詳しくは以下からご確認ください。

まとめ

今回は、「ホームページ作成でやってはいけいないこと」を7つのカテゴリで解説しました。

- ホームぺージの作成前に、「目的」と「目標数値」を設定する

- Web制作会社の選定には、最低限知っておくべき「注意点」がある

- サーバー、ドメイン、セキュリティ対策など、「ビジネス観点」で構築環境を整える

- トラブルを避けるためにも、著作権など「法律に関する最低限の知識」は持っておく

- 自己満足ではなく、「ユーザーにとって見やすく、使いやすいデザイン」にする

- SEOは、「Googleが定めたガイドライン」に準拠する

- ホームぺージは完成したら終わりではなく、「更新」や「改善」が重要

ビジネスはリスク回避も重要ですよね。

この記事を参考に、安定したホームぺージ運営を心がけてください。

それでは、素敵なホームページの完成を願っております。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※のレンタルサーバーであり、22万社の導入実績があります。

2025年9月4日(木)17時まで、サーバー利用料金の半額がキャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら実質月額495円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※ 2025年6月時点、W3Techs調べ。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2025年7月8日(火)17時まで、月額料金が30%キャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。