【2024年9月26日更新】全体的に記事の内容を見直し、より理解が深まるよう関連記事を設定しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.0) |

| 重要度 | (4.0) |

| 難しさ | (2.5) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

「オウンドメディアってよく聞くけど何のこと?」と、疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、オウンドメディアの基礎知識はもちろん、企業マーケティングに活用される理由を解説します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- オウンドメディアについて詳しく知りたい人

- オウンドメディアのメリットやデメリットを知りたい人

- 参考になるオウンドメディアを知りたい人

この記事を読めば、オウンドメディアのメリットやデメリット、参考事例なども分かります。

それではどうぞ!

オウンドメディアとは自社が発信するメディア

オウンドメディアとは、広義では「自社が発信するメディア全般」を指します。

たとえば、以下のようなものです。

- ブログ

- SNS

- 動画

- 出版物

- パンフレット 等

ただし、狭義では「自社ブログ」を指します。

- ブログ

この記事では、狭義のオウンドメディア=自社ブログについて解説します。

オウンドメディアの目的

オウンドメディアの目的は、大きく分けると以下の2つです。

- ユーザーとの接触機会を増やす

- 自社の商品やサービスをユーザーに理解してもらう

ユーザーとの接触機会を増やす

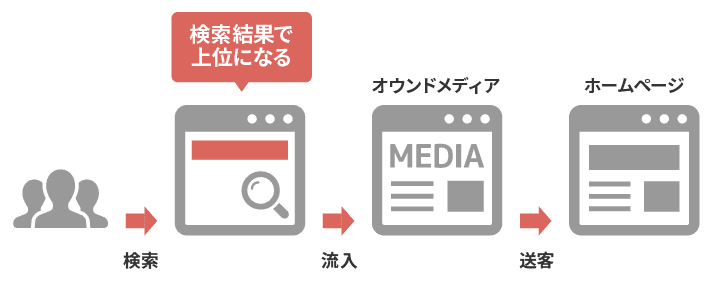

オウンドメディアの記事は、公開するとGoogleなどの検索エンジンに登録されます。

なかには、検索結果の上位に表示される記事も出てくるかもしれません。

上位表示された記事は露出が増えるため、多くのユーザーが自社のオウンドメディアにアクセスするようになりますよ。

その結果、オウンドメディアやホームページを通して、自社のことを認知するユーザーが増えるでしょう。

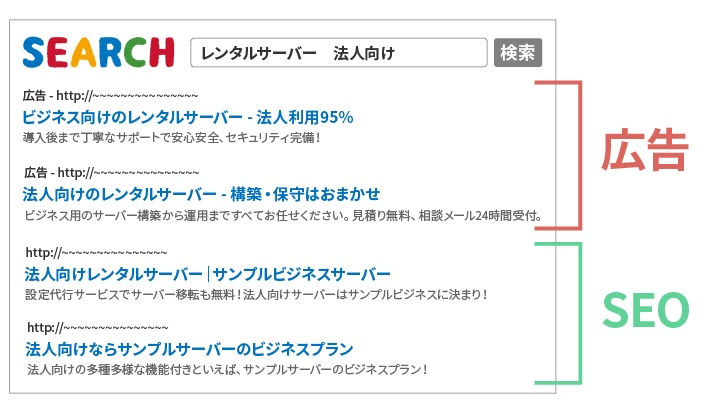

なお、検索エンジンで上位表示を狙うための対策を「SEO(Search Engine Optimization)」と言います。

SEOを理解しておけば、オウンドメディアも作りやすくなるので、ぜひ以下の記事もあわせて参考にしてみてください。

自社の商品やサービスをユーザーに理解してもらう

オウンドメディアは、自社の「商品」や「サービス」をユーザーに理解してもらうのに適しています。

その理由は、さまざまなユーザーの悩みに対して、それぞれ特化した内容の回答記事(ページ)を用意できるため。

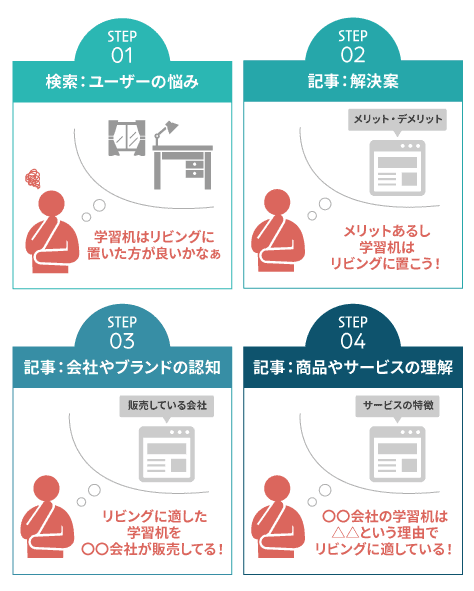

例として、「学習机を販売する家具屋」で考えてみましょう。

学習机の購入を検討するユーザーは、以下のような悩みを抱えています。

- 学習机はリビングに置いたほうがよいか

- どれくらいのサイズであれば学習しやすいか

- 長く使えるデザインのほうがよいか

たとえば、「学習机はリビングに置いたほうがよいか」と悩んでいるユーザーであれば、「リビングに学習机を置くメリットやデメリット」を、記事で詳しく解説します。

メリットを感じたユーザーは、リビングに適した学習机を求めるようになるでしょう。

そこで、自社商品の学習机が「何故リビングにおすすめなのか」を解説すれば、ユーザーが興味を抱くようになります。

このように、オウンドメディアには、ただ単に商品を紹介するだけでなく、特長や機能などをユーザーに伝える役割があるのです。

ホームぺージとオウンドメディアの違い

オウンドメディアを理解するには、ホームページとの違いに注目するとよいでしょう。

とはいえ、ホームぺージと一口に言っても、種類はさまざま。

ここでは代表的なホームぺージである「コーポレートサイト」と「オウンドメディア」を比較します。

コーポレートサイトとオウンドメディアの違いは、主に「コンテンツ」と「ターゲット」です。

| ホームぺージの種類 | コンテンツ例 | ターゲット |

| コーポレートサイト |

|

|

| オウンドメディア |

|

|

ホームぺージのコンテンツとターゲット

コーポレートサイトの目的は、「会社のことを知ってもらう」こと。

基本的には、自社が伝えたい情報を掲載します。

代表的なコンテンツは、会社概要、企業理念、代表挨拶、事業内容などです。

コーポレートサイトのターゲットは「ステークホルダー」と呼ばれる顧客、取引先、従業員、投資家など、複数存在します。

そのためコーポレートサイトには、幅広い情報が求められるのです。

コーポレートサイトについては、以下の記事で詳しく解説しています。

また、ホームページの種類や目的について知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

オウンドメディアのコンテンツとターゲット

一方オウンドメディアの目的は、「ユーザーとの接触機会を増やす」ことや「自社の商品やサービスをユーザーに理解してもらう」こと。

そのためには、ユーザーが知りたい情報を掲載します。ノウハウ、インタビュー、アンケート結果などが代表例です。

オウンドメディアのターゲットは主に「見込み顧客」。自社のことをまだ知らないユーザーに接触し、商品やサービスに対する理解度を高めます。

ユーザーは自分の悩みを解決するために、専門性の高い情報を求めるでしょう。

※既存顧客については、のちほどオウンドメディアのメリット8つのうちの「既存顧客のロイヤリティを高められる」で解説します。

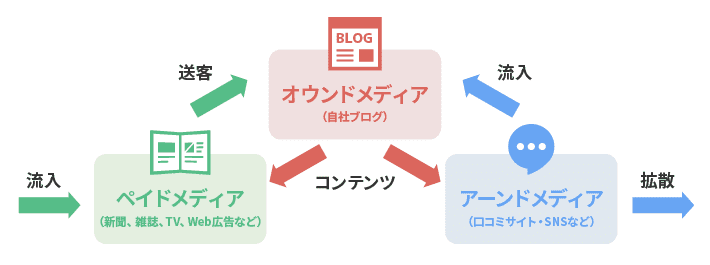

オウンドメディアはトリプルメディアの一つ

オウンドメディアは、「トリプルメディア」の1つです。

- オウンドメディア

自社が運営するメディア全般(狭義ではブログ) - ペイドメディア

広告費を支払って掲載するメディア - アーンドメディア

消費者など、第三者が発信者となるメディア

オウンドメディアは、「ペイドメディア」や「アーンドメディア」とうまく連携すれば、相乗効果が期待できます。

それぞれ詳しく解説します。

ペイドメディアとは

ペイドメディア(Paid Media)は、広告費を支払って掲載するメディア。たとえば、以下のような種類があります。

- 新聞広告

- 雑誌広告

- テレビやラジオのCM

- リスティング広告(検索連動型広告)

- ディスプレイ広告(バナー広告)

※「リスティング広告」や「ディスプレイ広告」については、以下の記事で詳しく解説しています。

オウンドメディアの主な集客経路は、オーガニック検索(自然検索)。広告費はかからないものの、集客できるユーザーは限定的です。

※オーガニック検索については、のちほどオウンドメディアのメリット8つのうちの「広告費がかからない」で解説します。

しかし、ペイドメディアから送客すれば、オウンドメディアへの流入を増やすことが可能です。

さらに、オウンドメディアを経由することにより、自社の商品やサービスに対する理解度が高まった状態で、ホームぺージに送客できます。

理解度が高ければ、商品やサービスを申し込むユーザーは増えるでしょう。

その結果、ペイドメディアの費用対効果も上がるため、より積極的な広告運用ができるようになり、企業の売上拡大が望めます。

アーンドメディアとは

アーンドメディア(Earned Media)は、消費者など第三者が発信者となるメディア。「Earned」は、「獲得する」という意味であり、信頼や評価がその対象です。

たとえば、以下のような種類があります。

- SNS

- クチコミサイト

※「SNS」については、以下の記事で詳しく解説しています。

自社の商品やサービスに対する評価が高いと、継続的な売上拡大が望めます。ユーザーにとって、消費者の評価は購入の判断材料になるためです。

そのため、アーンドメディアから良い評価を獲得したい企業は多いでしょう。

たとえば、X(旧Twitter)でオウンドメディアの記事をコンテンツとして投稿します。

仮に、フォロワー数の多いインフルエンサーが、自社の投稿に対して「いいね」や「リツイート」をしてくれれば、「拡散」が見込めますよね。

投稿が拡散されれば、オウンドメディアに訪れるユーザー数が増えます。

アーンドメディアで拡散されるような、魅力的な記事を作りましょう。

オウンドメディアが企業に活用される理由

次に、オウンドメディアが企業に活用される理由について解説します。

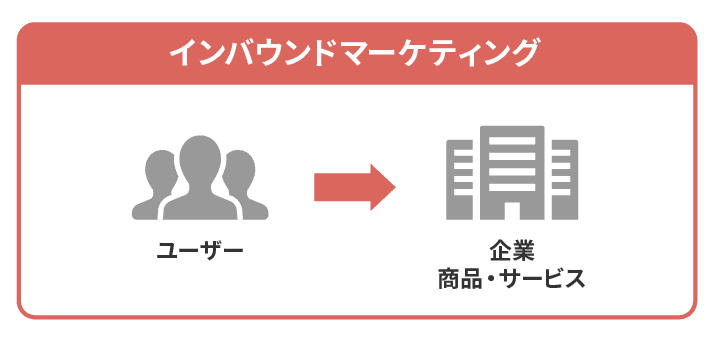

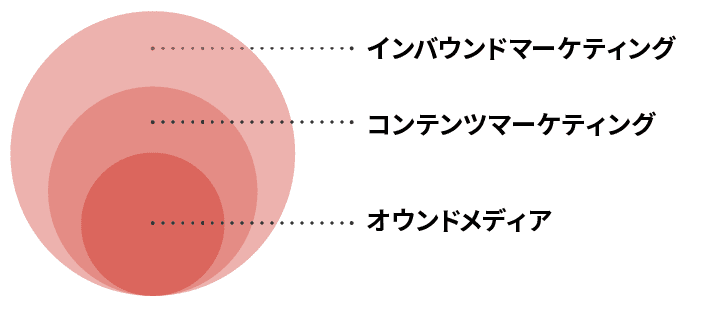

インバウンドマーケティングが求められている

オウンドメディアは、「インバウンドマーケティング」の一種。

インバウンドマーケティングとは、ユーザーが自発的に自社の商品やサービスを求めることを狙った戦略です。

- SEO(検索エンジン最適化)

- オウンドメディア(ブログ)

- SNS

- セミナー など

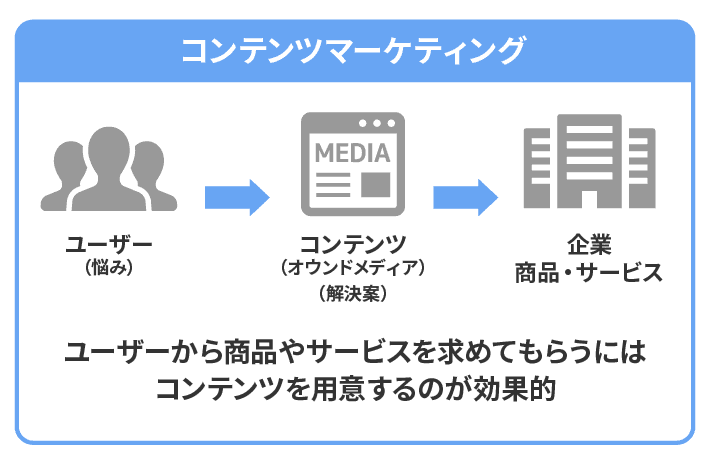

また、インバウンドマーケティングのなかでも、とくに効果的だと言われるのが、魅力的なコンテンツを発信していく「コンテンツマーケティング」です。

オウンドメディアは、コンテンツマーケティングの代表的存在。

ユーザーは悩みを解決しようと検索し、企業のオウンドメディアを訪問します。

解決策として、企業の商品やサービスを知ったユーザーは、自ら「買いたい」「申し込みたい」と考えるでしょう。

では一体なぜ、インバウンドマーケティングが求められるようになったのでしょうか。

それは、従来主流であった「アウトバウンドマーケティング」の効果が薄れてきているからです。

次に、その理由を解説します。

アウトバウンドマーケティングの効果が薄れた

アウトバウンドマーケティングとは、企業からユーザーに対してアプローチする戦略です。

- テレビやラジオのCM

- 新聞や雑誌のCM

- ダイレクトメール

- 訪問営業や電話営業(テレマーケティング)

- ディスプレイ広告(バナー広告) など

アウトバウンドマーケティングの効果が薄れてきている主な原因は、以下のとおりです。

- 広告を邪魔と感じるユーザーも存在する

- ユーザーの価値観やライフスタイルが多様化した

- 訪問営業で購入に至るケースが減っている

広告を邪魔と感じるユーザーも存在する

テレビやラジオに熱中しているときに、番組の途中でCMが割り込んできて、ストレスに感じた経験はありませんか?

とくにインターネットの世界では、広告が嫌われる傾向にあります。

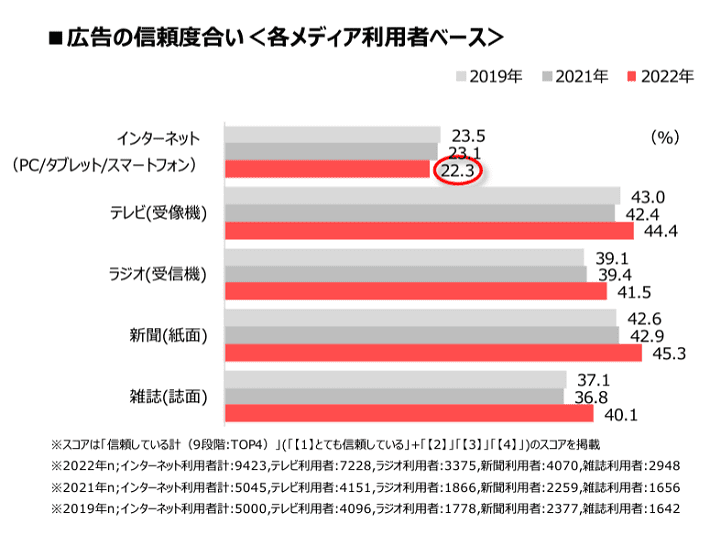

以下、日本インタラクティブ広告協会(JIAA)の発表をご覧ください。

▲出典:日本インタラクティブ広告協会(JIAA)

「2022年インターネット広告に関するユーザー意識調査」

広告の信頼度について、他メディアが40%前後なのに対し、インターネットは約22%と圧倒的に低い傾向にあることが分かります。

カワウソ

インターネット以外のメディアも、広告の信頼度は50%を超えていませんね。広告で信頼を獲得するのは、ハードルが高いと言えるでしょう。

ユーザーの価値観やライフスタイルが多様化した

時代とともに、消費者の価値観やライフスタイルは多様化してきています。

そのため、「一般的なユーザー像」を想定するのは困難です。

アウトバウンドマーケティングは、基本的に不特定多数に対してアプローチする手法。

つまり、特定のターゲットを想定した製品に対しては、効率が悪いのです。

訪問営業で購入に至るケースが減っている

現在は営業担当者から「売り込みを受ける」時代から、「Webを使って自ら欲しい商品を見つけ出す」時代に変化しています。

なぜなら、営業担当者のセールストークを聞かずとも、ネットを検索すれば、サービスの詳細を調べられるためです。

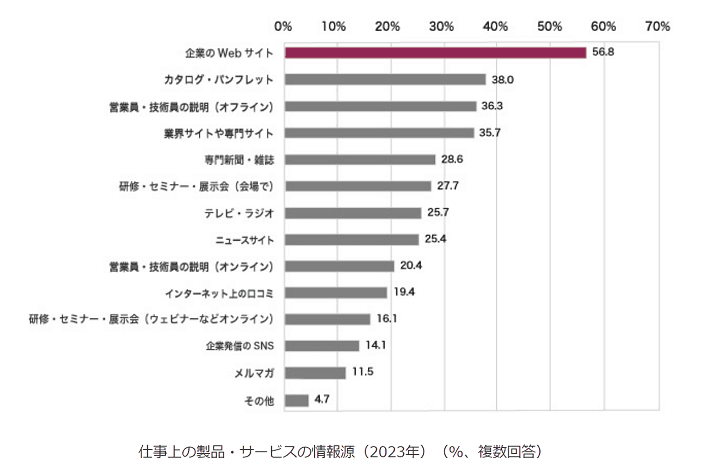

トライベック・ブランド戦略研究所が行ったBtoBサイト調査の結果にも、この傾向が表れています。

▲出典:トライベック・ブランド戦略研究所「BtoBサイト調査 2024」

「仕事上の製品・サービスの情報源」について、1位は「企業のWebサイト」56.8%となっており、3位の「営業員・技術員の説明」36.3%に大きな差をつけています。

カワウソ

アウトバウンドマーケティングがまったく通用しなくなった訳ではありません。

しかし、アウトバウンドマーケティングのみに依存するのは、得策ではないでしょう。

オウンドメディアのメリット8つ

ここではオウンドメディアのメリットを8つ紹介します。

広告費がかからない

オウンドメディアは、ペイドメディアのように広告費がかかりません。

オウンドメディアの主な集客手段はSEO。ユーザーは「オーガニック検索」から流入します。

ユーザーが検索したときに表示される、広告枠を除いた検索結果のこと。

ユーザーにとって価値のある記事を書けば、検索エンジンが評価してくれます。検索結果で上位表示される可能性は高くなるでしょう。

以下の記事では、ユーザーとSEOそれぞれにとって、良質なコンテンツについて解説しています。

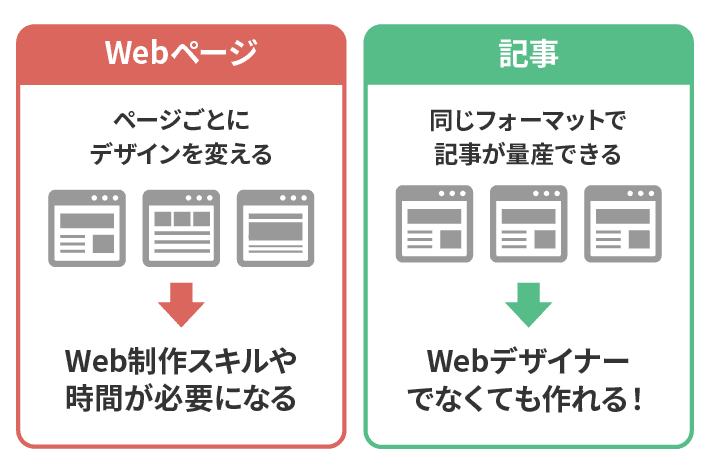

コンテンツを量産できる

オウンドメディアは、ブログという性質上、コンテンツを量産するのに適しています。

統一のフォーマットがあり、記事ごとにデザインを大きく変える必要がないためです。

テキストや画像があれば、Webデザイナーでなくても、記事(ページ)を作れます。

カワウソ

ユーザーもあくまで「読み物(文章)」として記事を閲覧するため、デザインに対する期待度はそこまで高くないでしょう。

一方、ホームページは会社概要や事業内容など、ページの内容によって多少なりともデザインが変わるのが一般的です。

ページごとに固有のデザインを作るのには、Webデザインの知識が必要であったり、時間がかかったりします。

仮にオウンドメディアではなく、ホームぺージでコンテンツを量産するとなると、既存のページに劣らないデザインで、仕上げなければなりません。

自社の言葉で正しい情報を届けられる

オウンドメディアは自社メディアのため、正しい情報をユーザーに届けることが可能です。

アーンドメディアは大きな影響力を持っていますが、誰でも発言できるがゆえに、間違った情報が拡散されてしまう場合もあります。

せっかくよい商品やサービスを生み出したにも関わらず、誤った情報が拡散されると、困ってしまいますよね。

他人のメディアではなく自社のメディアを使えば、信頼性のある情報を発信できます。発信のタイミングや情報の範囲もコントロールできるので安心です。

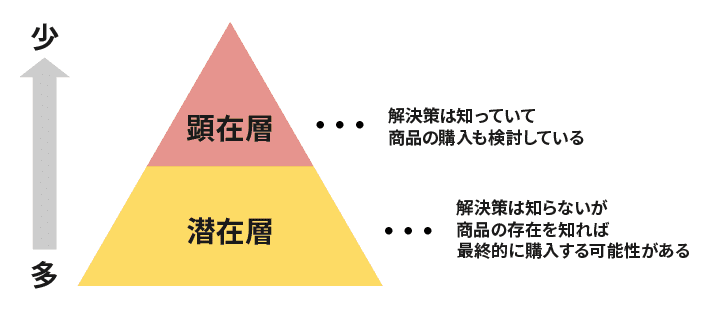

潜在顧客を顕在顧客に育成できる

オウンドメディアは、「潜在顧客」を「顕在顧客」に育成できます。

- 潜在顧客

解決策は知らないが、商品の存在を知れば最終的に購入する可能性がある - 顕在顧客

解決策は知っていて、商品の購入も検討している

ここでは、「マイナスイオンドライヤー」を販売する企業を例に、考えてみましょう。

たとえば潜在顧客は、自身の「くせ毛」に対して悩みを抱えているようなユーザー。

自身のくせ毛を改善するために、新しいシャンプーを購入するべきか、美容室に相談に行くべきかなど、ありとあらゆる手段を探しています。

自社のオウンドメディアで、「くせ毛に対して、マイナスイオンドライヤーが有効」ということを解説すれば、ユーザーに興味を持ってもらえますよね。

興味を持ったユーザーは、次にマイナスイオンドライヤーを探し始めるでしょう。ここまでくれば、潜在顧客が顕在顧客に変わったといえます。

このように、オウンドメディアは顕在顧客を増やすのに役立つのです。

顕在顧客を増やせば、自社の商品が売れる可能性は高くなるでしょう。

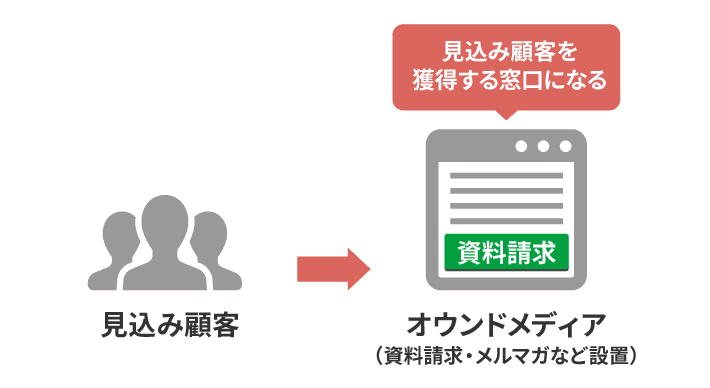

見込み顧客(リード)を獲得できる

オウンドメディアは、BtoC(消費者向け)だけでなく、BtoB(企業間取引)にも有効。

一般的にBtoBはBtoCに比べて、商品を購入するまでにかかる検討期間が長い傾向にあります。それは商品が高額であったり、自社に合うものを選ぶのに専門的な知識が必要だったりするためです。

オウンドメディアはインターネット上に公開されているため、ユーザーが望むタイミングで情報を取得できます。

一方、訪問営業や電話営業だと、「仕事中で忙しいから」といって断られることも多く、なかなか自社の商品やサービスをアピールできませんよね。

さらにオウンドメディアには、「メルマガ登録」や「資料請求」のためのリンクを設定できます。

記事を読んだあと、「より深い情報を知りたい」と感じたユーザーなら、「メルマガ登録」や「資料請求」のリンクをクリックしてくれるでしょう。

つまり、オウンドメディアは、見込み顧客(リード)を獲得するきっかけになるのです。

リンクについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

企業のブランド力を高められる

企業のブランド力を高めるのに、オウンドメディアは有効な手段。

質のよい記事なら、ユーザーの悩みを解決できます。

ユーザーが「役に立った」と感じれば、記事だけでなく、運営企業に対してもポジティブな印象を持つでしょう。

今すぐでなくとも、将来必要になったタイミングで、自社の商品やサービスを購入してもらえる可能性が高くなります。

既存顧客のロイヤリティを高められる

オウンドメディアがアプローチできるのは、見込み顧客だけではありません。既存顧客もまた、オウンドメディアを訪れる可能性があります。

既に自社商品やサービスを購入している顧客だからこそ、より響くコンテンツも存在するのです。

たとえば、「開発秘話」や「社長インタビュー」などの記事を読んだ既存顧客は、手元にある商品に、より愛着や信頼を感じるようになります。

既存顧客との信頼関係を長く維持できれば、継続的な売上も見込めるため、経営も安定するでしょう。

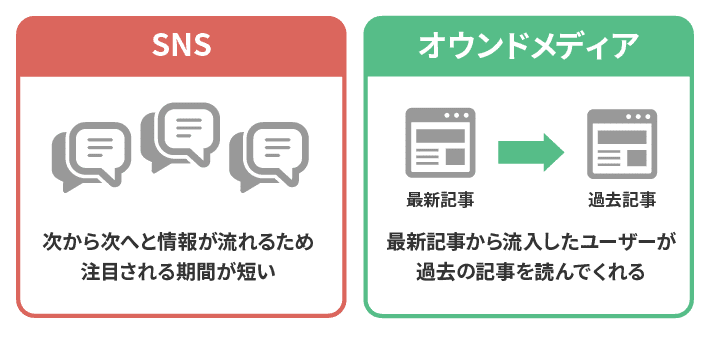

コンテンツが資産として蓄積される

オウンドメディアは更新すればするだけ、コンテンツが「資産」として蓄積されていきます。

SNSは最新の情報発信に効果を発揮しますが、注目される期間は短いもの。拡散されなければ、投稿内容はすぐに目立たなくなってしまうでしょう。

一方、オウンドメディアに投稿されたコンテンツは、メディアの中にたまっていきます。

たとえば、最新の記事で流入したユーザーでも、「関連記事」「カテゴリ」「サイト内検索」などから、過去の記事を読んでくれる可能性も。

これは、コンテンツ同士の関係性をしっかりと構築できるオウンドメディアだからこそ、起こりえるのです。

また内容を再編集してメルマガに利用したり、特定のテーマを集めて書籍化したりと、二次利用できるメリットもありますよ。

オウンドメディアのデメリット4つ

オウンドメディアには多数のメリットがありますが、デメリットもあります。

オウンドメディアを立ち上げる前に、デメリットも把握しておきましょう。ここでは、4つのデメリットをご紹介します。

運用管理にリソースがかかる

オウンドメディアは、記事を継続的に公開していくことで、ユーザーやGoogleに評価され成長していくものです。

しかし、継続して投稿するためには、それなりに人手を要します。

また、新規投稿のみならず、既存記事に対する「リライト」も必要。古い記事は、ユーザーに間違った情報を与えるだけでなく、Googleも評価してくれません。

どうしても人材が足りない場合は、「外部委託」という手もあります。

しかし、外部の人間が自社の商材を正しく理解したうえで、ユーザーにとって価値のある記事を書くことができるかは別問題。

打ち合わせや納品チェックなど、外注ハンドリングだけでも、ある程度のリソースは必要になるでしょう。

効果が出るまでに時間がかかる

オウンドメディアは、効果が出るまでに時間がかかります。

ここでいう効果とは、「集客」と「購入」です。

集客までに時間がかかる

集客するためには、オウンドメディアの記事を検索結果で、上位表示させなければなりません。

ただ、検索結果で上位表示するのに最低2ヶ月~3ヶ月、キーワードによっては半年~1年かかることも。また、必ずしも検索結果の上位に表示されるとは限りません。

最低限のSEOの知識を得たうえで、ユーザーにとって有益な記事を書きましょう。

購入されるまでに時間がかかる

オウンドメディア自体に、商品やサービスの販売機能はありません。

オウンドメディアの目的は、あくまでも「自社の商品やサービスについて、ユーザーに理解してもらうこと」。

最終的に商品やサービスが購入されるまでには、それなりに時間を要します。

運用コストがかかるとはいえ、早期に成果を求めてしまい、成果が出る前に撤退してしまう企業も少なくありません。

オウンドメディアは「中長期戦略」と理解し、ペイドメディアやアーンドメディアと連携させるなど、多角的なマーケティングを施すようにしましょう。

ブログの運営ノウハウがないと難しい

「オウンドメディアの業務は、記事を書いていくこと」と考えればシンプルですが、戦略的に運営していくためには、それなりにノウハウが必要です。

一般的に、オウンドメディアは以下のフローで進行します。

- 対策キーワードの選定

- ターゲット設定や見出し構成立案

- 記事執筆

- 画像作成

- 推敲(文章表現を見直し、練り直すこと)

- 記事の公開作業

- アクセス解析など改善施策の立案と実行

これらの業務には、それぞれノウハウがあります。

オウンドメディアを成長させるためには、これらのノウハウをしっかり学ぶ必要があるのです。

上記の運営フローについて、詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

記事の質が悪いと逆効果になることも

ユーザーに伝わる文章を書くためには、最低限のライティングスキルが必要になります。

オウンドメディアは、文章で構成される「読み物」です。読み物として成立していなければ、ユーザーは目を通してくれません。

よい読み物の条件は、ユーザーがストレスを感じず、自然に読める文章であること。

たとえば、「文字が詰まっていて読みづらい」「前置きが長くなかなか結論が見えてこない」といった記事は、ユーザーに好まれません。

記事を量産しても質が伴っていないと、「この企業の言っていることはよく分からない……」とユーザーに判断されてしまいます。

近年、ブログ運営に役立つ本も多く出版され、実際に運営されている他社のオウンドメディアも多いです。課題を感じたときは、参考にしましょう。

参考になる他社のオウンドメディア

ここでは、参考になる他社のオウンドメディアを紹介します。

Money Forward Bizpedia

『Money Forward Bizpedia』は、株式会社マネーフォワードのオウンドメディア。

株式会社マネーフォワードは、法人向けバックオフィスのクラウドシステムを提供する会社です。

『Money Forward Bizpedia』には、ロゴ下に書かれたキャッチコピー「バックオフィスの悩みに答えを」のとおり、経理や人事に役立つ記事が多く掲載されています。

税務や法律に関する内容が多いものの、「税理士」や「公認会計士」といった専門家の監修により、権威性や信頼性が担保されているのが特徴です。

また、サイドバーには「ホワイトペーパー」と呼ばれる、お役立ち資料が複数用意されています。

リードを獲得したいBtoB企業にとって、参考になるでしょう。

なお、サイドバーについては、以下の記事で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

サイボウズ式

▲出典:サイボウズ式

『サイボウズ式』は、サイボウズ株式会社が運営するオウンドメディア。

「新しい価値を生み出すチームのための、コラボレーションとITの情報サイト」をコンセプトとして、2012年に立ち上げられました。(参考:サイボウズが自社メディアを始める理由 | サイボウズ式)

『サイボウズ式』の特徴は、自社製品の「機能」よりも、製品が生み出す「価値」に焦点を当てていること。

製品の枠に縛られず、自社のノウハウをもとに、「働き方」や「チームワーク」をテーマとした幅広い記事を掲載しています。

自社のブランディングを検討している企業の参考になるでしょう。

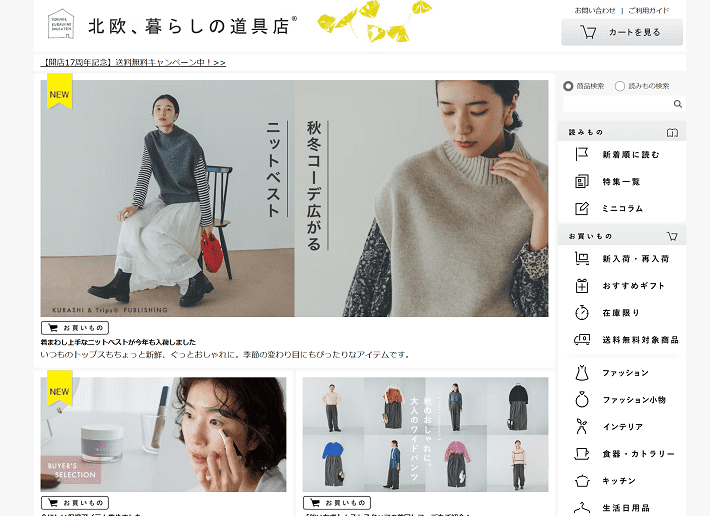

北欧、暮らしの道具店

▲出典:北欧、暮らしの道具店

『北欧、暮らしの道具店』は、オウンドメディア(読みもの)とネットショップ(お買いもの)を連携させたサイト。

「スタッフのお買いもの」「しあわせな朝食ダイアリー」など、ライフスタイルが感じられるコンテンツが充実しています。

購入目的でないユーザーでも、雑誌を読む感覚でサイトを訪れたくなるでしょう。

2024年9月現在、Instagramフォロワー数132万人、YouTubeチャンネル登録者数60万人を突破しています。

これは商品紹介や販売だけを目的とせず、「生活の中のちょっとした”非日常”を感じ楽しめるようなコンテンツ」を届け続けた結果でしょう。(参考:ご利用ガイド|北欧、暮らしの道具店)

さらにオウンドメディアの事例が見たいときは

「もっとオウンドメディアの事例を見たい」という方は、以下のサイトを参考にしてみてください。

▲出典:オウンドメディア.com

『オウンドメディア.com』は、オウンドメディアを集めて紹介しているサイトです。

業種別、メディアタイプ別、カラー別に分類されているので、自社のイメージに近いオウンドメディアを探したいときに、役立ちます。

オウンドメディアの立ち上げにはWordPressがおすすめ

オウンドメディアを立ち上げるには、さまざまな方法があります。

そのなかでもおすすめなのが、『WordPress(ワードプレス)』を使う方法です。

CMS(Contents Management System:コンテンツ・マネジメント・システム)の一種。HTMLやCSSの知識がなくても、ホームぺージやブログが作れる無料のシステムです。

「まだ、ホームぺージも持っていない……」という方は、以下の記事をご覧いただくと、WordPressについて、より理解していただけます。

ここでは、オウンドメディアの立ち上げにWordPressがおすすめな理由を3つ解説します。

記事の作成・更新が簡単

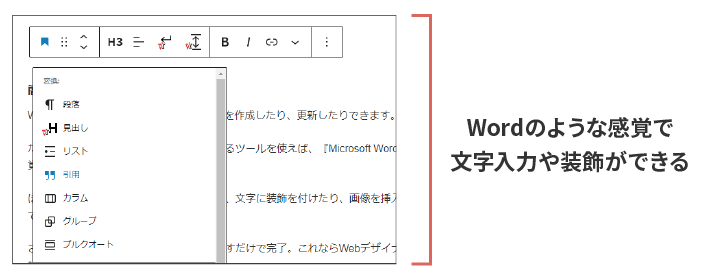

WordPressだと、管理画面から簡単に記事を作成したり、更新したりできます。

たとえば、「ブロックエディタ」と呼ばれるツールを使えば、『Microsoft Word』のような感覚で文字の入力が可能です。

ほとんどの人がマニュアルを読まなくても、文字に装飾を付けたり、画像を挿入したりできるでしょう。

さらに記事の公開も、「公開ボタン」を押すだけで完了。これならWebデザイナーがいない会社でも、すぐに運用できます。

ブロックエディタについては以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

テーマ(デザインテンプレート)が豊富

WordPressには、『テーマ』と呼ばれるデザインテンプレートが豊富です。

テーマを使えば、ほぼデザインが仕上がった状態から、オウンドメディアを構築できるため、時間やコストを抑えられます。

有料はもちろん、無料でも実践レベルで使えるテーマは多いですよ。

デザインや機能などをチェックし、自社に合うテーマを選びましょう。

▲出典:Snow Monkey

テーマについて詳しくは、以下の記事で解説しています。

SEOに考慮された設計になっている

オウンドメディアを成功させるためには、SEOは欠かせません。

SEOに考慮されたテーマなら、理想的な階層構造になるように設計されています。階層構造がよいと、クローラーが巡回しやすくなります。

検索エンジンがWebサイトの情報を収集するために利用している自動巡回ロボット。収集されたデータをもとに検索結果の順位が決まる。

また、WordPressは特殊な機能を簡単に実装できる「プラグイン」が豊富。SEOをサポートするプラグインも存在します。

SEO初心者にとって、WordPressはオウンドメディア立ち上げの強い味方になってくれるでしょう。

WordPressでオウンドメディアを作ったからといって、簡単に上位表示できるということではありません。あくまでも簡単に「スタートラインに立てる」と、理解しましょう。

SEOについて詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

以下の記事では、プラグインについて解説しています。

まとめ

この記事では、オウンドメディアの基礎知識はもちろん、企業マーケティングに活用される理由を解説しました。

- オウンドメディアは、広義では「自社のメディア全般」、狭義では「ブログ」

- オウンドメディアは、「顧客が自らの意思で検索して流入する」ため効果が高い

- オウンドメディアを作る前に、「メリット」「デメリット」を理解する

- オウンドメディアを作るなら「WordPress」がおすすめ

オウンドメディアの重要性を感じた方は、ぜひ立ち上げを検討してください。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※のレンタルサーバーであり、22万社の導入実績があります。

2025年7月3日(木)17時まで、サーバー利用料金が最大30%オフになる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら月額693円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※ 2024年10月時点、W3Techs調べ。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2025年7月8日(火)17時まで、月額料金が30%キャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。