【2024年9月26日更新】全体的に記事の内容を見直し、より理解が深まるよう関連記事を設定しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (3.5) |

| 重要度 | (4.0) |

| 難しさ | (2.5) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

「コンバージョン」という言葉をよく聞くものの、「イマイチ理解できていない……」という方も、多いのではないでしょうか?

コンバージョンは、ホームページの目標を達成するために、必ず知っておくべき重要な用語です。

この記事では、コンバージョンの意味や種類などを分かりやすく解説します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- コンバージョンの意味や種類を知りたい人

- コンバージョンを計測する方法を知りたい人

- ホームページを改善したい人

- 広告を使ってホームページに集客したい人

この記事を読めば、代表的なコンバージョンの種類が分かるだけでなく、ホームページの種類や目的に合うものを選べます。

コンバージョンの計測におすすめのツールも紹介しているので、ぜひチェックしてください。

それではどうぞ!

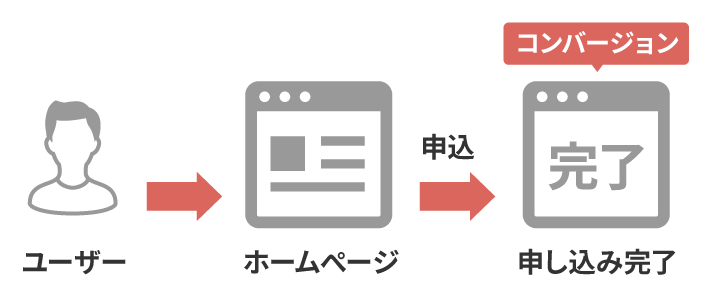

コンバージョンとは「成果」

コンバージョンとは、ホームページの目標としている「特定のアクションをユーザーが起こしてくれた状態」を指します。

分かりやすく言うと、ホームページ上の成果です。

コンバージョン(Conversion)には、「転換」や「変換」といった意味があり、略して「CV」と呼ばれることもあります。ユーザーの行動がホームページ運営者の求める成果(例:問い合わせ、サービスの申し込み)に繋がることを指します。

ホームページによって、設定すべきコンバージョンは異なります。

詳しく見ていきましょう。

代表的なコンバージョンの事例

ここでは、ホームページでよく設定されるコンバージョンの事例を解説します。

- 商品の購入・サービスの申し込み

- 問い合わせ・資料請求

- 会員登録・メルマガ登録

- セミナー・イベントの申し込み

- 求人への応募

なお、設定するコンバージョンは、ホームページの種類と目的によって異なります。

自社のホームページがどの種類に当てはまるか、事前に確認してください。

| ホームページの種類 | 目的 |

| コーポレートサイト |

|

| ブランドサイト |

|

| サービスサイト |

|

| ECサイト |

|

| リクルートサイト |

|

ホームページの種類や目的については、以下の記事で詳しく解説しています。

それでは、代表的なコンバージョンの種類について、一つずつ解説します。

商品の購入・サービスの申し込み

ECサイトなら「商品の購入」、サービスサイトなら「サービスの申し込み」が、一番期待するコンバージョンです。

コンバージョンの発生が、目的の達成に直結するためです。

問い合わせ・資料請求

ホームページ上で「サービスの申し込み」を受け付けるのが難しい商材の場合は、「問い合わせ」や「資料請求」が、一番期待するコンバージョンです。

たとえば、有形商材だと業務プリンター、無形商材だとコンサルティングなどが挙げられます。

これらは、ホームページで「問い合わせ」や「資料請求」を受け付けたあと、商談を実施し、最終的にサービスの申し込みにつなげるのが基本です。

このように、BtoB(企業間取引)では「商談機会の創出」を目的とし、「問い合わせ」や「資料請求」を、ホームページ上の最大の成果とすることが多いですよ。

とはいえ、ECサイトやサービスサイトなど、基本的にどのホームページでも、「問い合わせ」や「資料請求」のフォームは設置しますよね。

その場合には、「問い合わせ」や「資料請求」もコンバージョンに設定しましょう。

最大の成果にはならなくても、中間指標にはなり、ホームページの改善に役立つためです。

詳しくは、あとの「マイクロコンバージョン」で解説します。

カワウソ

コンバージョンは複数設定しても構いません。成果として計上したい対象があれば、積極的にコンバージョンに設定しましょう。

会員登録・メルマガ登録

ブランドサイトは、「会員登録」や「メルマガ登録」が一番期待するコンバージョン。

「会員登録」や「メルマガ登録」をしてもらえれば、以後継続してユーザーにブランドの情報を届けられるため、認知度や信頼性の向上につながります。

またECサイトやサービスサイトでも、「会員登録」や「メルマガ登録」のフォームを設置する場合は、コンバージョンとして設定しましょう。

購入や申し込みには直接的に結びつかないものの、顧客との接点ができれば、今後のマーケティング活動に活かせるためです。

詳しくは、あとの「マイクロコンバージョン」で解説します。

セミナー・イベントの申し込み

BtoBの場合、「セミナー」や「イベント」を開催することがありますよね。

とくに専門性が高い商材の場合、まず「自社の商品やサービスに対するユーザーの理解度」を高めないと、「問い合わせ」や「資料請求」まで結びつけるのが難しいためです。

一対一の商談が期待できる「問い合わせ」や「資料請求」ほどではないものの、積極的に獲得したいコンバージョンと言えます。

求人への応募

リクルートサイトであれば、「求人への応募」が一番期待するコンバージョン。

コンバージョンの発生が、目的の達成に直結するためです。

また、創業期では予算の都合上、リクルートサイトを作れないことも多いですよね。

その場合、コーポレートサイトで求人募集する場合もあるでしょう。

ホームページの種類によらず、採用に力を入れるのであれば、求人への応募をコンバージョンとして設定することをおすすめします。

コンバージョン計測におすすめのツール

コンバージョンの計測には、「アクセス解析ツール」を利用するのが一般的です。

ここでは、おすすめのアクセス解析ツール『Google Analytics(グーグル・アナリティクス)』を紹介します。

Google Analytics

『Google Analytics(グーグル・アナリティクス)』は、Googleが提供するアクセス解析ツールです。

Googleアカウントを持っていれば、誰でも無料で利用可能。

無料でも高機能であるため、多くの企業に導入されていますよ。

なお、『Google Analytics』において、「コンバージョン」という名称は、2024年3月から段階的に「キーイベント」に変更されています。

『Google Analytics』と『Google 広告』のコンバージョン計測方法が異なり、データに不一致が生じていたためです(参考:Google 検索セントラル)。

ただし、「コンバージョン」という言葉自体は、Google 広告のパフォーマンスを測定し、入札を最適化するために使用される重要なアクションとして、引き続き使用されます。

キーイベントの設定方法をはじめ、『Google Analytics』の基本的な使い方は、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひあわせてチェックしてみてください。

コンバージョン率(CVR)の計算方法

コンバージョン数と一緒に押さえておきたい数値に、「コンバージョン率(Conversion Rate)」があります。「CVR」と呼ぶことも多いので、覚えておきましょう。

コンバージョン率は、コンバージョンに至った割合を示すもの。

コンバージョン率が低い場合、ホームページや広告に課題があると言えます。

コンバージョン率を改善すれば、コンバージョン数を増やせるでしょう。

なお、コンバージョン率は、さまざまな対象をもとに計測できます。

ここでは代表的なもの2つを紹介します。

ホームページのアクセスユーザー数から算出する場合

ホームページにアクセスしたユーザーのうち、どれくらいの割合でコンバージョンに至ったのかを調べるときに用います。

コンバージョン率(%)= コンバージョン数 ÷ アクセスユーザー数 × 100

たとえば、ホームページの訪問者数が1,000、コンバージョン数が5の場合は、コンバージョン率は以下になります。

5 ÷ 1,000 × 100 = 0.5(%)

広告のクリック数から算出する場合

インターネットの世界には、「クリック課金型広告」があります。

広告のクリック数に応じて課金される広告。代表的なものに「リスティング広告(検索連動型広告)」や「ディスプレイ広告(バナー広告)」があります。

※リスティング広告やディスプレイ広告については、以下の記事で詳しく解説しています。

クリックされた広告のうち、どれくらいの割合でコンバージョンに至ったのかを調べるときに用います。

コンバージョン率(%)= コンバージョン数 ÷ クリック数 × 100

たとえば、広告のクリック数が1,000、コンバージョン数が30の場合は、コンバージョン率は以下になります。

30 ÷ 1,000 × 100= 3(%)

コンバージョンを増やす方法

コンバージョンを計測する以上、数を増やしていきたいですよね。

コンバージョンを増やすには、主に以下の方法があります。

コンバージョンにつながるアクセスを増やす

アクセス数が少ない場合は、ホームページの集客方法を見直す必要があります。

ただ、単にアクセス数を増やせばよいという訳でもありません。重要なのは「ユーザーの質」です。

質の高いユーザーをホームページに送客できれば、コンバージョンは増やせるでしょう。

ユーザーの質を上げるためには、ターゲット設定がポイント。

「どんな人ならコンバージョンするのか」を徹底的に考えましょう。

以下の記事では、集客方法はもちろん、ターゲット設定についても詳しく解説しています。

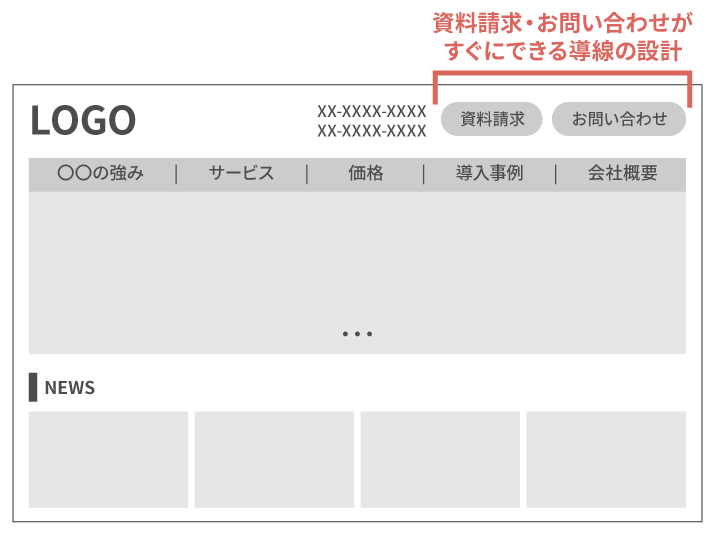

ユーザーが使いやすい導線を設計する

ユーザーがスムーズにコンバージョンするためには、「導線設計」が重要です。

ユーザーが迷うような導線では、コンバージョンする前にホームページから離脱してしまうかもしれません。

ユーザーが自社の商品やサービスに興味を持ったとき、いつでもアクションできるように、「ヘッダー」や「フッター」に導線を確保するとよいでしょう。

以下の記事では、コンバージョンにつなげやすい、ヘッダーやフッターのデザインを紹介しています。

また、ホームページに配置するボタンは、ユーザーが見つけやすく、クリック可能であることが直感的に伝わるデザインが望ましいです。

詳しくは、以下の記事を参考にしてください。

入力フォームを最適化する(EFO)

コンバージョンには、さまざまな種類があるものの、ほとんどは「入力フォーム」を通過しなければなりません。

「入力方法が分からない」「入力項目が多い」などのストレスを感じてしまう入力フォームだと、ユーザーが離脱してしまいます。

入力フォームの最適化は「EFO(Entry Form Optimization)」と呼ばれ、専用のサービスもあります。

以下、入力フォーム最適化の代表例です。参考にしてみてください。

- 不要な項目を省く

- 必須項目を明記する

- 入力例を表示する

- 離脱要因になるリンクは設置しない

- 確認画面を表示する

- 完了画面を表示する

詳しくは、以下の記事で解説しています。

(応用編)コンバージョンは他にも種類がある

ここからは、コンバージョンの応用編です。

必須ではないものの、知っておくと役に立つため、活用できそうなものがあれば、参考にしてください。

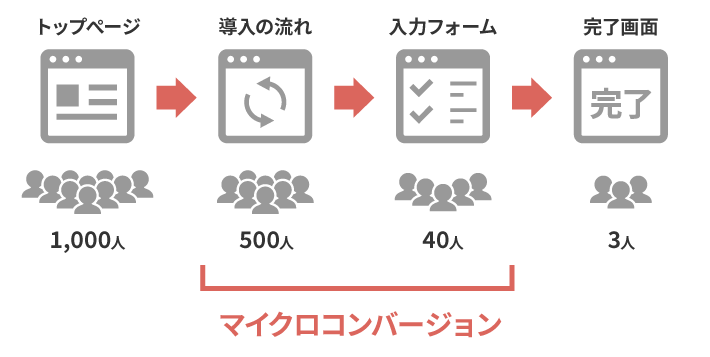

マイクロコンバージョン

コンバージョンを「最終地点の成果」とすると、マイクロコンバージョンは「中間地点の成果」になります。

たとえば、自社の取扱い商材が高額である場合は、月間のコンバージョンが数件程度ということも珍しくありません。

コンバージョンは、ホームページや広告を改善するのに重要な指標です。

しかし、データ量が不十分だと、「現在の施策が正しいのか」の判断が難しくなります。

そんなときでも、マイクロコンバージョンを設定すれば、ある程度データ量を担保することが可能です。

以下、マイクロコンバージョンの設定例です。

- キーコンテンツの閲覧

- 入力フォームへの到達

キーコンテンツの閲覧

購入や申し込みを検討するユーザーなら、「注文方法」や「導入の流れ」のようなページを閲覧するはずです。

そのような「キーコンテンツの閲覧」をマイクロコンバージョンに設定すれば、コンバージョンが発生しなくても、現在の施策について概ね評価できます。

仮に、アクセス数が多いにもかかわらず、キーコンテンツの閲覧数が少ない場合、集客方法や導線設計などに課題を見出せるでしょう。

入力フォームへの到達

自社の商品やサービスに興味のないユーザーは、基本的にランディングページ(最初に訪れたページ)で離脱してしまいます。

一方、自らの意思で入力フォームまで到達したユーザーは、少なくとも自社の商品やサービスに興味があると言えるでしょう。

「入力フォームの到達」をマイクロコンバージョンに設定すれば、確度の高い中間指標を持てます。

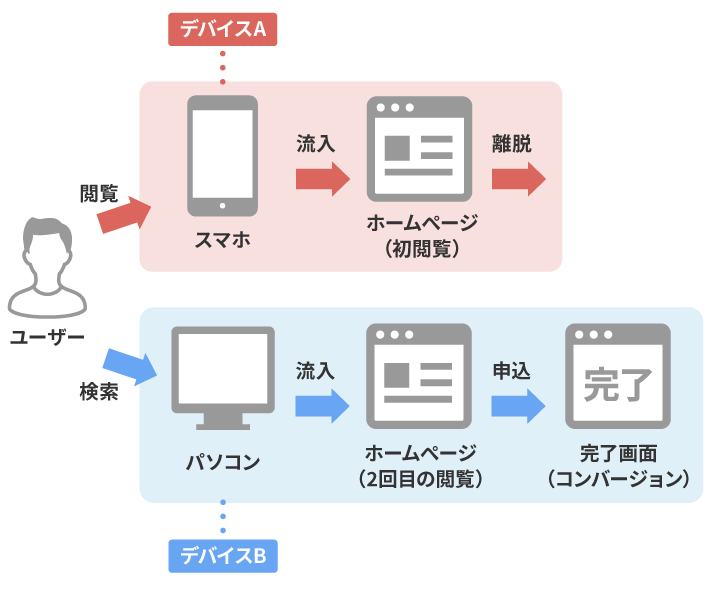

クロスデバイスコンバージョン

クロスデバイスコンバージョンとは、ユーザーが特定のデバイスでホームページを訪れたあとに、別のデバイスで再訪問してコンバージョンすることです。

たとえば、ユーザーがスマホで情報収集しているときに自社のホームページを訪問し、その後パソコンから再訪問して商品を購入したときなどが、これに当たります。

クロスデバイスコンバージョンは、スマホやタブレットなどの携帯端末の登場により、ユーザーの行動が複雑化したことがきっかけで、重要視されるようになりました。

直接コンバージョンと間接コンバージョン

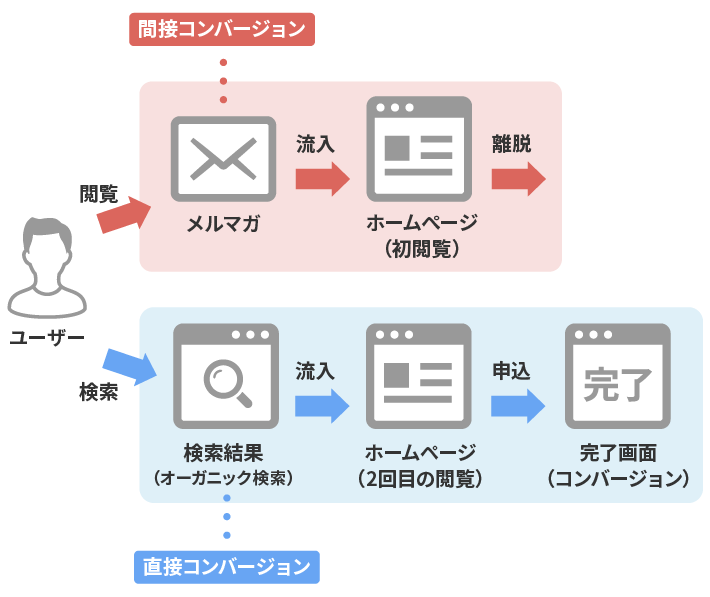

「直接コンバージョン」と「間接コンバージョン」は、ユーザーがコンバージョンするまでに複数の流入経路(チャネル)を辿ったとき、どれが貢献したかを評価するために用います。

『Google Analytics(GA4)』では、広告 > アトリビューション > アトリビューション モデルから確認可能です。

それぞれ詳しく解説します。

直接コンバージョン

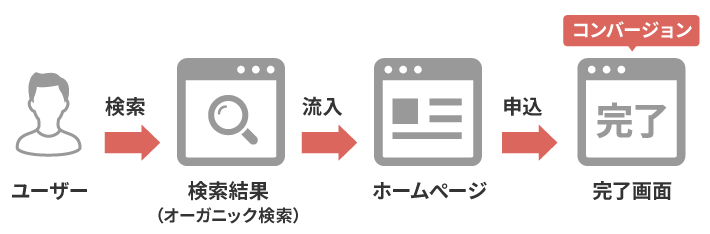

直接コンバージョンとは、ホームページに訪問したユーザーが、離脱せずにそのままコンバージョンすることです。

たとえば、「オーガニック検索」から流入したユーザーが、ホームページにアクセスし、そのままコンバージョンすると、直接コンバージョンとして記録されます。

この場合、明らかにオーガニック検索がコンバージョンに貢献した流入経路だと判断できますよね。

『Google Analytics(GA4)』だと、直接コンバージョンは「(有料およびオーガニックの)ラストクリック」と表現されています。

間接コンバージョン

間接コンバージョンとは、ホームページに訪問したユーザーが一旦離脱し、再訪問してコンバージョンすることです。

たとえば、「メールマガジン」から流入したユーザーが、ホームページにアクセスしたものの離脱し、「オーガニック検索」で再訪問してコンバージョンしたとします。

この場合、「直接コンバージョン」の指標では、コンバージョンが「オーガニック検索」につきます。「メールマガジン」にはコンバージョンがつきません。

ただ、メールマガジンを送ったからこそ、ユーザーがホームページに初回アクセスしたとも考えられますよね。

もし、メールマガジンを送っていなかったら、のちの「オーガニック検索でのコンバージョン」も発生しなかったかもしれません。

直接コンバージョンだけで評価し、「メールマガジンは効果が無かった」と判断してしまったら、施策を止めてしまうでしょう。しかし、それでは全体のコンバージョンが減少するおそれがあります。

つまり、直接コンバージョンだけを見ていると、企業のマーケティング活動の全般を正しく評価できないのです。

そのため、メールマガジン以外にも、広告やSNSなど複数のマーケティング施策を行う場合は、間接コンバージョンも見るようにしましょう。

『Google Analytics(GA4)』では、機械学習アルゴリズムの活用により、評価の高いチャネルに貢献度が分配して割り当てられる「データドリブン」が導入されています。

『Google Analytics(GA4)』における「ラストクリック」や「データドリブン」は、以下の記事で詳しく解説しています。

クリックスルーコンバージョンとビュースルーコンバージョン

「クリックスルーコンバージョン」と「ビュースルーコンバージョン」は、主に「ディスプレイ広告(バナー広告)」を評価するときに用います。

ディスプレイ広告とは、インターネット上のありとあらゆるWebページのPR枠に表示されるバナー(画像)広告のことです。

それぞれ詳しく解説します。

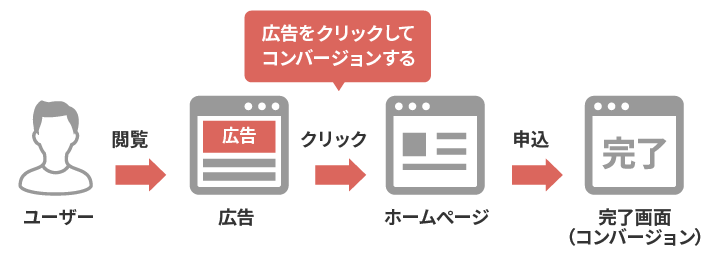

クリックスルーコンバージョン

クリックスルーコンバージョンは、広告をクリックしてホームページを訪問し、コンバージョンすることです。

クリックされているため、明確に広告がコンバージョンに貢献したと判断できるでしょう。

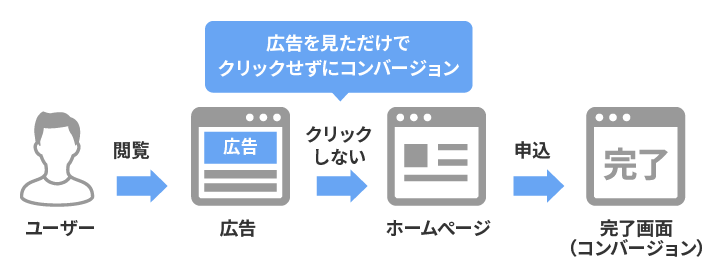

ビュースルーコンバージョン

ビュースルーコンバージョンは、広告を見ただけでクリックせずに、広告以外の流入経路でホームページに訪問してコンバージョンすることです。

たとえば、テレビCMを想像してください。

CMを見て企業の商品を認知し、後日購入することもありますよね。

「CMを見た」だけでも、広告として一定の効果があるということです。

ディスプレイ広告にも同じことが言えます。

さきほど紹介した「クリックスルーコンバージョン」は、あくまでも広告をクリックしたあとに発生したコンバージョンのみが対象です。

つまり、表示されただけでも、一定数効果のあった広告は評価できません。

クリックスルーコンバージョンだけで評価し、「広告の効果が薄い」と判断を下した場合、広告予算を減らしてしまうでしょう。

しかし、それでは全体のコンバージョンも減ってしまうおそれがあります。

このため、ディスプレイ広告を評価する指標として、「ビュースルーコンバージョン」も用意されているのです。

ビュースルーコンバージョンは、広告の管理画面や広告運用の代行会社から提出されるレポートから確認できます。

※ちなみにYouTubeを代表とする動画広告などでは、「エンゲージビューコンバージョン」もあります。動画広告が表示されたもののユーザーがクリックせず、スキップ可能なインストリーム広告を10秒以上(10 秒未満の動画の場合は最後まで)視聴したことを対象とします。

カワウソ

まざまな広告の出現により、クリックの有無だけでは、正しい評価ができなくなったと言えるでしょう。

まとめ

今回は、コンバージョンの意味や種類などを解説しました。

- コンバージョンとは「成果」、「ユーザーが特定のアクションを起こした状態」のこと

- 代表的なコンバージョンの種類は、「商品の購入」や「問い合わせ」など計5つ

- 「ホームページの目的」に合ったコンバージョンを設定する

- ホームページのコンバージョン計測には、『Google Analytics』がおすすめ

- コンバージョン数を増やすには、集客方法やホームページの内容を改善する

コンバージョンは、ホームページを改善していくのに重要な指標にもなりますので、まずは計測するところからスタートしてみてください。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

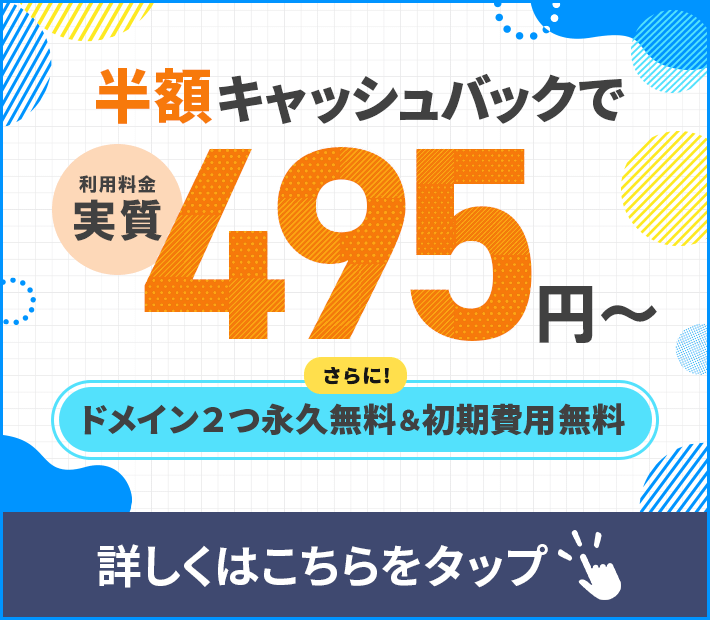

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※のレンタルサーバーであり、22万社の導入実績があります。

2025年9月4日(木)17時まで、サーバー利用料金の半額がキャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら実質月額495円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※ 2025年6月時点、W3Techs調べ。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2025年10月7日(火)17時まで、初期費用が0円になる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。