【2025年7月10日更新】記事の理解度がより深まるように、図解を数点追加しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.0) |

| 重要度 | (4.0) |

| 難しさ | (3.0) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

ホームページ開設後は、「集客」に力を入れたいですよね。

ただ、「集客って言っても、どんな方法があるか分からない……」と悩んでいる方も多いはず。

そこで今回は、代表的なホームページの集客方法を紹介します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- ホームページを開設した人

- ホームページの集客方法を知りたい人

- 集客方法の選び方を知りたい人

この記事を読めば、自社に適した集客方法を選べるようになります。

また、ホームページの集客で成果を上げるコツも分かるので、おすすめですよ。

それではどうぞ!

ホームページ集客方法のタイプと選び方

ホームページの集客方法には、さまざまな種類があり、それぞれ特徴が異なります。

予備知識として、以下3つのポイントを押さえておきましょう。

「目的」に沿う集客方法を選ぶ

ホームページに集客する目的は、大きく分けると以下の2つになります。

認知拡大

ひとまず、自社の商品やサービスを世の中の人に知ってもらいたい

コンバージョンの獲得

あくまでも成果(問い合わせや申し込みなど)を重要視したい

どちらにするか迷った場合、ホームページの種類から考えると分かりやすいです。

| ホームページの種類 | 集客の目的 |

|---|---|

| ブランドサイト | 認知拡大 |

| サービスサイト・ECサイト | コンバージョンの獲得 |

| コーポレートサイト | 優先するほうを選ぶ |

なお、ホームページの種類とそれぞれの目的は、以下の記事で詳しく解説しています。

「無料」と「有料」がある

創業期であれば、まず無料の集客方法から試しましょう。

創業期は予算が限られていますよね。

無料のほうが始めやすいのはもちろん、効果がなかった場合のダメージを最小限に抑えられます。

無料と言っても、運用次第では高い効果が得られる集客方法もありますよ。

まずは無料から始めて、仮に上手くいかなかった場合に、有料の集客方法を試してみてください。

「短期型」と「中長期型」がある

ホームページ開設後、「ひとまず集客してユーザーの反応をみたい」という方は「短期型」、「しっかりと利益を確保していきたい」という方は「中長期型」がおすすめです。

短期型

すぐに集客できる反面、有料の集客方法が中心で、広告費が高騰しやすい

中長期型

無料で始められるものの、集客までに時間がかかったり、「質の高いコンテンツ」を用意したりする必要がある

ホームページを運用していくと、いずれどちらのタイプも併用する機会が訪れるでしょう。

そのときは、それぞれの特徴を理解したうえで効果検証してください。

たとえば、中長期型の集客方法であるにも関わらず、すぐに「効果がない」と諦めてしまうと、本来効果があるかもしれない重要な集客手段を失ってしまいます。

代表的なホームページの集客方法

先ほど紹介した予備知識をもとに、代表的な集客方法15個を紹介します。

| 集客方法 | 創業期の おすすめ度 | 主な目的 | 費用 | 集客の即効性 | CV 期待度 (※1) |

|---|---|---|---|---|---|

| SNS | ★★★★★ | 認知拡大 | 無料 (※2) | △ 短期/中長期 | △ |

| Google ビジネス プロフィール | ★★★★★ | 認知拡大 | 無料 (※2) | △ 中長期 | △ |

| プレスリリース | ★★★★☆ | 認知拡大 | 無料/有料 | △ 短期 | △ |

| SEO | ★★★☆☆ | CVの獲得 | 無料 (※2) | × 中長期 | ◎ |

| オウンドメディア (ブログ) | ★★★☆☆ | 認知拡大 | 無料 (※2) | × 中長期 | △ |

| セミナー (ウェビナー) | ★★★☆☆ | CVの獲得 | 無料 | △ 中長期 | 〇 |

| メール マーケティング | ★★★☆☆ | CVの獲得 | 無料/有料 | △ 中長期 | 〇 |

| リスティング広告 | ★★★★☆ | CVの獲得 | 有料 | ◎ 短期 | ◎ |

| ディスプレイ広告 | ★★★☆☆ | 認知拡大 | 有料 | 〇 短期 | △ |

| リターゲティング 広告 | ★★★★☆ | CVの獲得 | 有料 | 〇 短期/中長期 | ◎ |

| SNS広告 | ★★☆☆☆ | 認知拡大 | 有料 | 〇 短期 | △ |

| アフィリエイト | ★★★★☆ | CVの獲得 | 有料 | △ 中長期 | 〇 |

| クチコミ 比較サイト | ★★★☆☆ | CVの獲得 | 有料 | 〇 短期 | 〇 |

| インフルエンサー マーケティング | ★★☆☆☆ | 認知拡大 CVの獲得 | 有料 | ◎ 短期型 | 〇 |

| 純広告 | ★★☆☆☆ | 認知拡大 | 有料 | ◎ 短期型 | △ |

(※1)CVはコンバージョンの略です。

(※2)自社で対応が難しい場合は、外注することになり、実質「有料」になります。

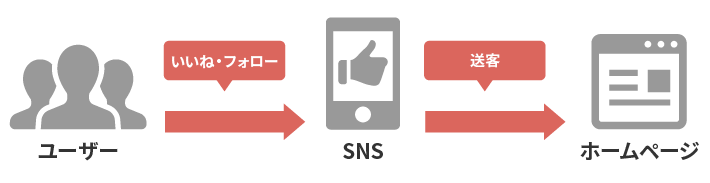

1.SNS

創業期であれば、「SNS」による集客がおすすめです。

SNSは「無料」で、運用次第では「短期型」の集客方法になります。

「Twitter」「Instagram」「YouTube」などのSNSが有名です。

- 無料ですぐ簡単に始められる

- 拡散される可能性がある

- ブランディングに繋がる

SNSはアカウントさえ作ってしまえば、すぐに運用することが可能。

スマホからでも簡単に投稿できるので、忙しい経営者の方にも向いていますよ。

SNS運用後、すぐにバズらせる(多くの人から注目を集める)ことができれば、短期間で多くのユーザーをホームページに集客できるでしょう。

ファンになったユーザーは、「フォロワー」として蓄積されます。

多くの人から信頼されていることをアピールできれば、会社の信頼性向上にも繋がるでしょう。

- センスが求められる

- 炎上するリスクがある

- アカウント停止のリスクがある

アカウントを運営する「中の人の発言」や「投稿するコンテンツ」に価値があれば、大きな反響を得られます。

しかし、ユーザーに刺さる内容を考えるにはセンスが必要なので、皆が上手くいくとは限りません。

短期間で効果が出ない場合は、SNSのコツを模索しながら運用することになるので、結果的に「中長期型」の集客方法になってしまうでしょう。

また、何気なく投稿したコンテンツが意図しない内容に伝わってしまい、炎上することもあります。

火消しには労力がかかるうえ、企業のイメージダウンは避けられません。

さらに、ルールに則って運用しないと、SNSの運営側からアカウントを停止させられるおそれもあります。

とはいえ、SNSは「企業マーケティングに有効な手段」として広く認知されており、やっていて損はありません。

仮に短期で集客できなくても、「既存顧客と長期的な関係性を築く」ために有効な手段ですので、ほかの集客方法と併せた運用をおすすめします。

カワウソ

当社『エックスサーバー』では、キャンペーン告知や新サービス・機能の通知などに活用していますよ!

社内ネットワークに干渉しない仮想専用サーバーで

— エックスサーバー【公式】 (@xserverjp) June 30, 2025

企業のAIツール導入の課題を解決!

/

『XServer VPS』で

「Claude Code」アプリイメージをリリース🎉

\

「Claude Code」は、

生成AIを活用したエージェント型の開発支援ツールで、

開発業務を中心に生産性を大幅に向上させるツールとして… pic.twitter.com/pok1KaAUrN

なお、SNSマーケティングについては、以下の記事で詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてください。

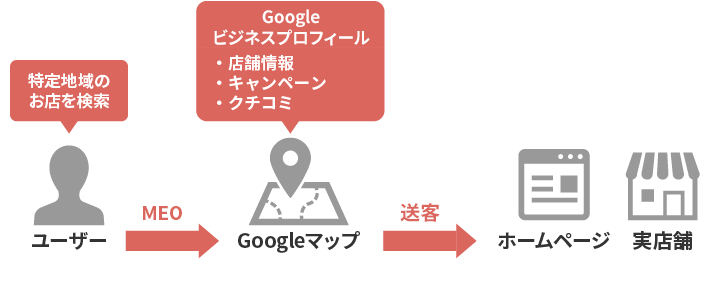

2.Google ビジネス プロフィール(旧Google マイビジネス)

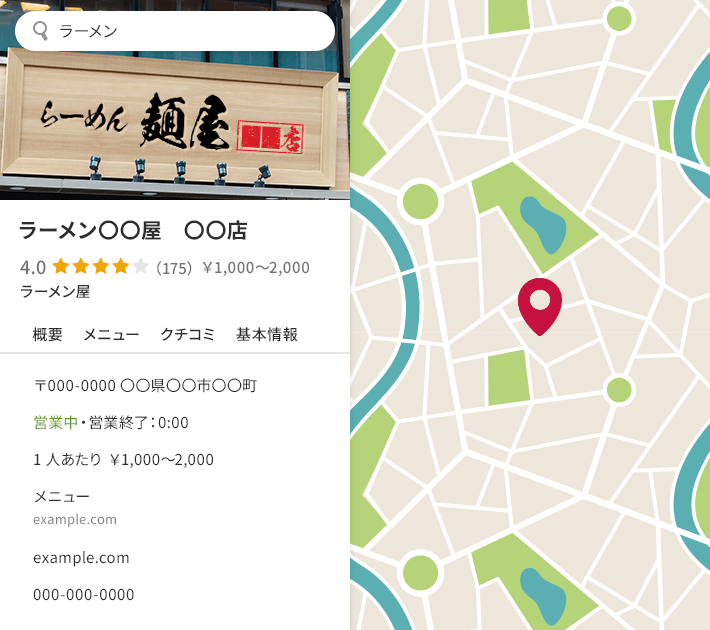

実店舗を運営したり、地域限定のサービスを提供したりする会社であれば、「Google ビジネス プロフィール」がおすすめです。

Google ビジネス プロフィールは、Google検索やGoogleマップなどの検索結果に表示される「ローカルビジネス情報」を、管理することができる無料ツールです。

- 無料で簡単に始められる

- 検索結果の情報を充実化できる

- ユーザーの直接的な来店も望める

Google ビジネス プロフィールは、無料で簡単に始めることが可能です。

Googleは、ありとあらゆる会社や店舗の情報を収集して、検索結果に表示しています。

しかし、自社にとって意図しない情報が表示されてしまうこともあるでしょう。

Google ビジネス プロフィールに登録すれば、自社が希望する情報に変更することが可能です。

- 店舗名

- 電話番号

- 住所

- 営業時間

- 店舗の外観やサービスメニューの写真

- 最新のニュースやキャンペーン情報

URLも掲載できるため、そこからホームページへの集客が見込めます。

とはいえ、なかにはGoogle ビジネス プロフィールの情報だけを参考に、来店するユーザーもいるでしょう。

たとえば、Googleマップで「ラーメン」と検索したユーザーは、「今すぐに食べたい」と考えているはずです。

この場合、検索の目的は「ラーメンについての情報収集」ではなく、「近所の美味しいラーメン屋を探すこと」だと推測できますよね。

そのときに、魅力的な写真や高い評価のクチコミでアピールできたらどうでしょうか?

きっと来店顧客が増えるはずです。

また、Google ビジネス プロフィールに登録すれば、ユーザーが投稿したクチコミ(レビュー)に返信できるようになります。

- 検索結果で上位表示されるとは限らない

- 低評価のクチコミが多いとMEOに不利

- クチコミは完全にコントロールできない

Google ビジネス プロフィールに登録したからといって、特定の検索キーワードで上位表示されるとは限りません。

これには「MEO(マップエンジン最適化)」が必要になります。

MEOで成功するには、定期的に情報を更新するのはもちろん、さまざまな視点から対策が必要です。

自社で対応が難しい場合は、MEO業者に依頼することになるでしょう。

なお、低評価のクチコミが多いと、MEOにとって不利です。

Google でのクチコミ数とスコアも、ローカル検索結果のランキングに影響します。クチコミ数が多く評価の高いビジネスは、ランキングが高くなります。

(引用:Google ビジネス プロフィール ヘルプ「Google のローカル検索結果のランキングを改善する方法」)

正当な評価ならまだしも、嫌がらせ目的のクチコミが書き込まれてしまうおそれもあります。

誤解が生じるクチコミを投稿された場合、「返信機能」で補足的に情報を正すことは可能です。

クチコミ自体を削除したい場合は、Googleに申請する必要があります。

しかし、削除するかどうかはGoogle次第であるため、クチコミを自社で完全にコントロールできる訳ではありません。

そのため、低評価のクチコミをかき消すくらいに、高評価のクチコミを集める努力も必要になるでしょう。

クチコミを増やすために、見返りとして特典を提供する行為は禁止されています(参考:Google ビジネス プロフィール「Google ユーザーにクチコミを投稿してもらう」)。

カワウソ

会社や店舗の真価が問われますね!

3.プレスリリース

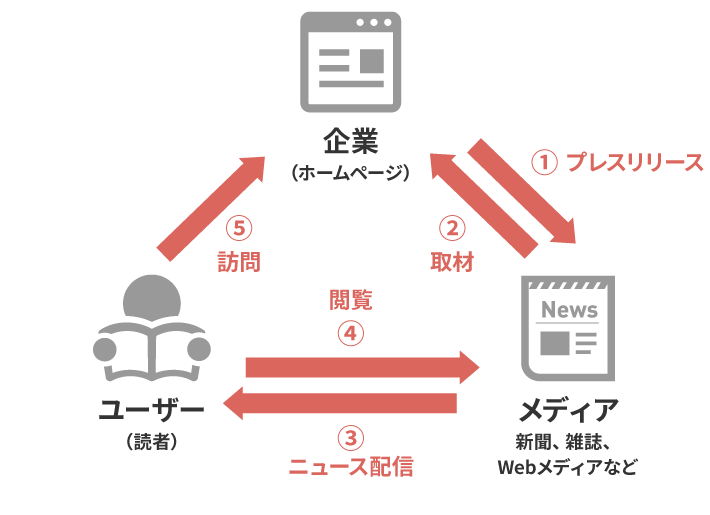

プレスリリースとは、新聞やマスコミなどの「メディア」に対して、自社の新しい情報を文書で発表することです。また、文書自体をプレスリリースと呼びます。

メディアに取り上げられれば、その読者に自社の存在や商品を認知してもらえますよ。

「無料」で「短期型」の施策になるため、創業期なら試してみたい集客方法の一つです。

- すぐに無料で始められる

- 広告より信頼度が高い

- ブランディングに繋がる

- メディア(記者)と関係性を構築できる

各メディアは、常に新しい「ネタ」を探しており、取材依頼の窓口を用意しています。

プレスリリース(文書)は、インターネット上にテンプレートが配布されているので、簡単に作ることが可能です。

また、第三者の客観的な視点で発信される情報は、自社が出稿する広告よりも世間からの信頼性が高いと言えます。

さらに、有名なメディアに取り上げられれば、自社の価値や信頼性の向上にも繋がるでしょう。

なお、プレスリリースはユーザーではなく、メディア(記者)に向けて発表するものです。

メディアと良好な関係性を築ければ、中長期的に集客経路を確保できます。

- 取り上げられない可能性がある

- 掲載内容のコントロールができない

自社が発表したプレスリリースに、メディアが食いつかなければ、そもそも掲載されません。

まだ市場(しじょう)に投下されていない商品であれば、多少なりとも可能性はあるでしょう。

しかし、すでに流通している商品では、なかなか厳しいのが現実。

商品以外の部分で話題を作るなど、何かしらの工夫が必要になります。

また、掲載内容のコントロールができない点も注意が必要です。

意図しない内容で記事が書かれてしまうと、多くの人に誤解を与えかねません。

こういったデメリットに不安を感じる場合は、メディアとコネクションがある「PR会社」に依頼するのも一つの手。

PR会社なら、メディアが取り上げたくなるような企画を練ってくれることでしょう。

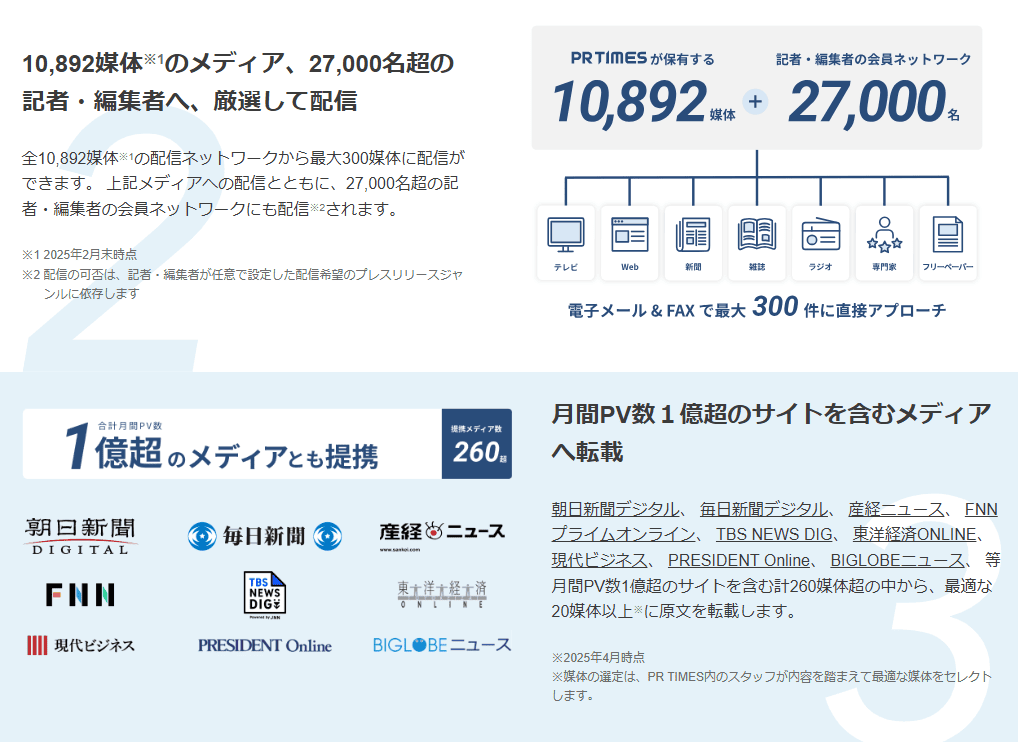

そのほかの手段では、『PR TIMES(ピーアール・タイムズ)』がおすすめです。

『PR TIMES』でプレスリリースを実施すると、連携した全国紙、通信社、大手ポータルサイトを含む「パートナーメディア」に、その情報が伝わります。

▲出典:PR TIMES

『PR TIMES』と連係しているメディアであれば、プレスリリースと同時に自動掲載されます。

それ以外のメディアでも、プレスリリースの内容が魅力的であれば、取材を依頼してくるでしょう。

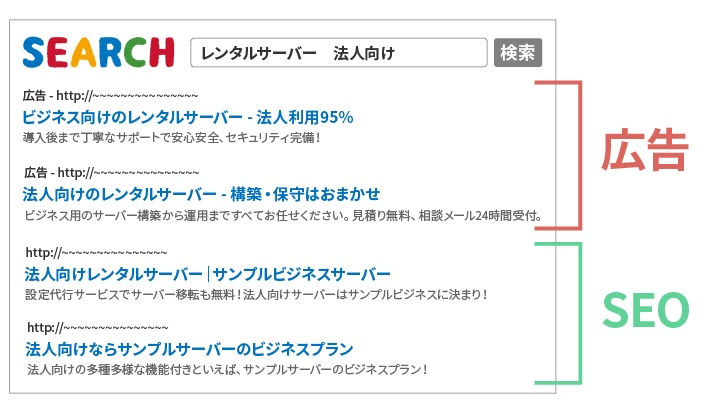

4.SEO(検索エンジン最適化)

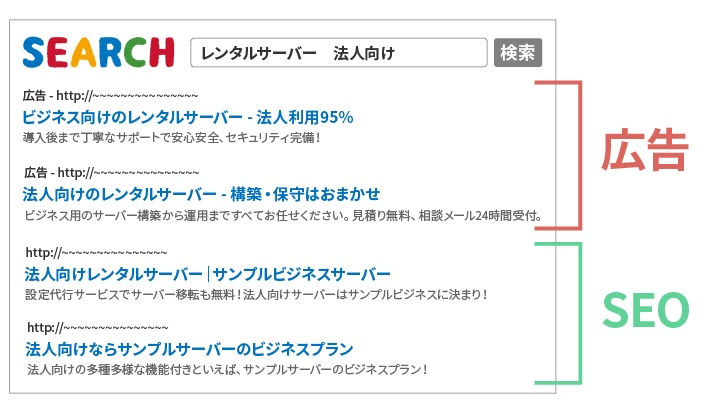

SEO(エス・イー・オー)とは、主にGoogleの検索結果で、自社のWebページが上位表示されるために対策することです。

- ユーザーにクリックされても無料

- 検索ユーザーは能動的であるため、コンバージョンしやすい

- 費用対効果が合いやすい

SEOはあとに説明するリスティング広告と違い、ユーザーにいくらクリックされようが、費用はかかりません。

また、検索ユーザーは「自ら知りたい情報を探している能動的なユーザー」です。

集客のみならず、問い合わせや申し込みなどのコンバージョンも期待できます。

- SEOに関する最低限の知識が必要

- SEOには時間や費用がかかる

- 必ずしも上がるとは限らない

- SEOのトレンドに乗る必要がある

- アップデートで落ちる可能性がある

ノウハウなしに、競合に打ち勝つSEOを即座に実践するのは難しいです。

また、SEOの施策をホームページに反映させるための「Web制作スキル」も必要になります。

結果にコミットしていくのであれば、「SEO会社」や「ノウハウを持ったWeb制作会社」への外注も検討する必要があるでしょう。

また、検索結果で上位表示するのに最低2~3ヶ月、キーワードによっては半年~1年かかることも。

SEOしたからと言って、必ずしも検索結果の上位に表示されるとは限りません。

さらに、SEOにはトレンド(流行)があります。

Googleは常に「時代に合った利便性」をユーザーに提供しているため、施策する側も「定期的な見直し」が求められるのです。

仮に上位表示されたとしても、Googleのアップデートにより、順位が落ちるおそれもあります。

結論、SEOのノウハウがない会社であれば、実質「有料」×「中長期型」の施策になることも多く、腰を据えて取り組む必要があるでしょう。

なお、SEOについては、以下の記事で詳しく解説しています。

カワウソ

当メディアでは、SEO関連の記事を用意しています。SEOに取り組む場合は、ぜひ参考にしてください。

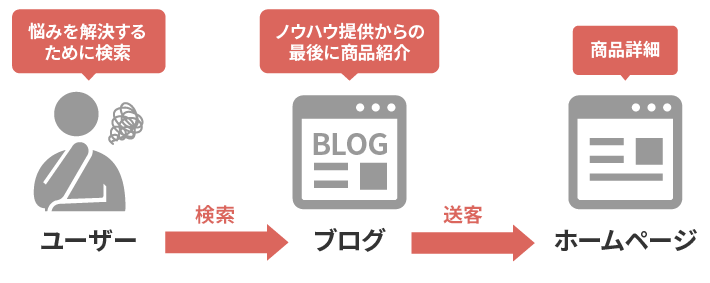

5.オウンドメディア(ブログ)

オウンドメディアとは、広義では「自社が運用するメディア全般」を指します。

狭義では、自社が運営する「ブログ」を指すことが多いです。

ここでは、後者「オウンドメディア=ブログ」として解説しますね。

ブログの主な目的は、基本的に前述のSEOと同じく、「Googleの検索結果で自社のWebページを上位表示させること」です。

ただ、ブログは直接ホームページに集客するのではなく、一旦「記事」に集客する手法です。

- ユーザーの警戒感が薄く、ポジティブな印象を与えられる

- 「潜在顧客」を「顕在顧客」に育成できる

- 検討期間の長い商材に対して相性が良い

直接ホームページに集客すると、なかには「商品を買わせようとしている」と警戒心を抱くユーザーもいます。

しかし、ブログはユーザーの悩みごと(知りたいこと)を解説するのが基本です。

記事を読んだことにより、自分の悩みを解決できたユーザーは、むしろ運営元の企業に対して、ポジティブな印象を抱くでしょう。

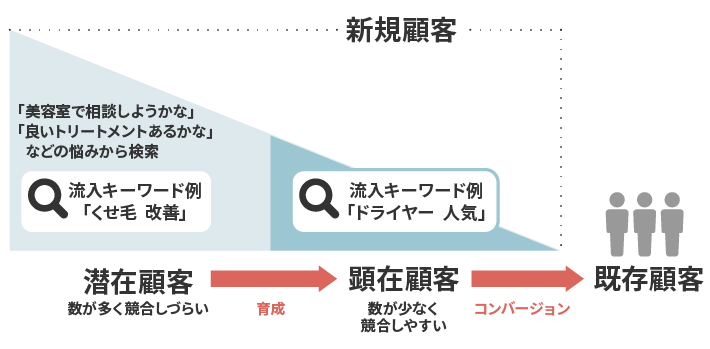

そのほか、ブログは「潜在顧客」を「顕在顧客」に育成することが可能です。

- 潜在顧客 … 解決策は知らないが、商品の存在を知れば最終的に購入する可能性がある

- 顕在顧客 … 解決策は知っていて、商品の購入も検討している

たとえば、「マイナスイオンドライヤー」をホームページで販売するとします。

顕在顧客にアプローチするなら、「ドライヤー 人気」や「ドライヤー おすすめ」などのキーワードが狙い目。

しかし、潜在顧客にアプローチするなら「くせ毛 改善」や「妻 プレゼント」のようなキーワードを狙います。

潜在顧客を顕在顧客に育成するには時間がかかります。

しかし、「競合他社が狙わない or 見落としているユーザー」にもアピールできるメリットがあるのです。

なお、ブログは「顧客の育成」が得意であることから、「住宅」や「車」などの検討期間が長い商材と相性がよいと言えるでしょう。

- SEOと同じデメリットがある

- すべての記事がコンバージョンに繋がるわけではない

- 記事を量産していくためのリソースが必要

基本的なデメリットはSEOと同じ。

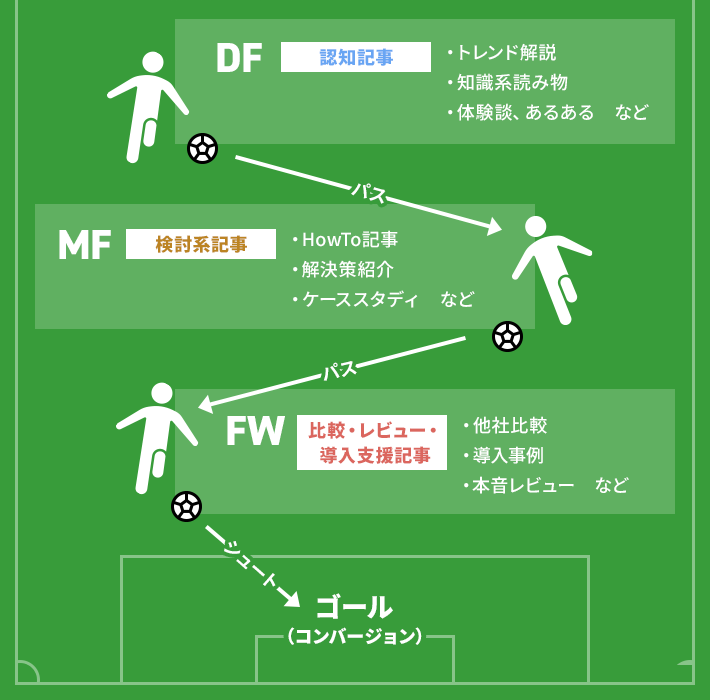

それ以外の部分で言うと、「すべての記事がコンバージョンに繋がるわけではない」点です。

顧客を育成するためには、サッカーでいうところの「パス」を渡す記事も必要になります。

戦略をしっかりと練らなければ、パスの数ばかりが増えてしまうのです。

また、ブログは多くの「リソース」を消費するのが難点。

自社で記事を執筆するにはそれ相応の時間がかかりますし、外注するのにも費用がかかります。

つまり、「執筆時間もコスト」と考えると、実質「有料」の「中長期型」の集客方法として認識する必要があるでしょう。

なお、オウンドメディア(ブログ)については、以下の記事でも詳しく解説しているので、併せてチェックしてみてください。

6.セミナー(ウェビナー)

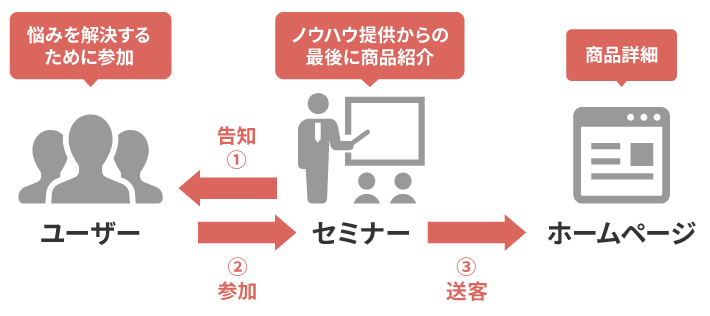

セミナーは「講義」という形で参加者にノウハウを提供したあと、自社の商品を紹介することで、ホームページに集客する方法です。

主にBtoB(企業間取引)で用いられます。

- 確度の高いユーザーを集客できる

- 「潜在顧客」を「顕在顧客」に育成できる

- リード(名簿)が獲得できる

セミナーを受講する人は「悩み」を抱えていることが多いです。

悩みを解決する方法の一つとして、自社の商品を上手く紹介することができれば、興味を持ってもらえます。

自らセミナーに申し込み、商品に興味を持ってホームページにアクセスする人は「能動的」であるため、確度が高いです。問い合わせや申し込みなど、コンバージョンも期待できるでしょう。

また、すぐにはホームページへの集客に結びつかなくても、定期的にセミナーを開催することで、参加者の知識を向上できます。

知識を蓄えたユーザーなら、自社商品の魅力も理解してくれるかもしれません。

さらには、参加者から社名、役職、メールアドレスといった個人情報を取得できます。

これらは「リード」と呼ばれ、営業リストとして使用したり、このあとで紹介するメールマーケティングで活用できたりする、大切な情報です。

- セミナーに対する集客が必要

- 開催するハードルが高い

セミナーを開催すると言っても、何もせずに参加者は集まりません。

セミナーに集客するための施策が必要になるのです。

次に、セミナーは開催するハードルが高い点もデメリット。

というのも、セミナーに登壇する人は参加者から「講師」として見られます。

身なりや話し方など、講師の立ち振る舞い次第では、参加者に不快感を与えてしまうおそれがあるでしょう。

仮にそれらをクリアできたとしても、参加者の心を掴めるかは別の話。

社内にそれ相応の人材がいないと、セミナーを開催すること自体難しいと言えるのです。

7.メールマーケティング

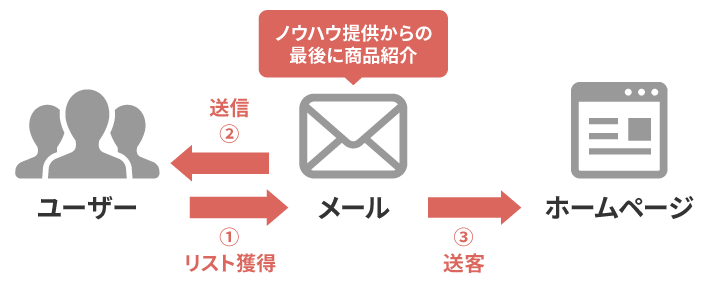

メールマーケティングは、自社保有の顧客リストにメールを送ることで、ホームページに集客する方法です。

BtoC(消費者向け)では、ユーザー間のコミュニケーションツールとしてLINEが台頭したこともあり、以前に比べるとメールの効果は薄れてきている状況です。

しかし、メールマーケティングはBtoB(企業向け)では今も活発に利用されていますよ。

メールの配信は、オフィス系のメールソフトや無料のメールサービスでも可能。

しかし、実際には有料の「メール配信システム」を用いることが多いです。

- 顧客の属性や行動に合わせた内容のメールを送信できる

- 「潜在顧客」を「顕在顧客」に育成できる

- 既存顧客にもアプローチできる

メール配信システムを利用すれば、メルマガのように同じ内容のメールを一斉配信したり、顧客の属性(年齢、性別、役職など)によって配信するメールを変えられたりします。

また、顧客の「メールやホームページ上の行動」に伴う内容のメールを、自動かつリアルタイムに配信することも可能。この方法を「ステップメール(シナリオ配信)」と呼びます。

以下、資料請求したユーザーに自動で送信されるステップメールの例です。

- 資料請求直後

「資料請求ありがとうございます。」といったメール - 7日後(成約していない方向け)

「ご不明点はありませんか?」といったメール - 14日後(成約していない方向け)

「ほかにおすすめの商品がございます。」といったメール

次に、メールマーケティングは、単にホームページに集客するだけでなく、潜在顧客を顕在顧客に育成することが可能。

その場合、「セミナー」や「資料請求」で獲得したリード(潜在顧客)に対して、定期的にノウハウなどの有益な情報をメールで配信します。

顧客の知識を向上できれば、自社商品の魅力が伝わりやすくなるため、将来的なコンバージョンが見込めます。

メールマーケティングは、セミナーやオウンドメディア(ブログ)と併用すると効果的です。

メールで顧客の興味をそそり、ブログに誘導します。

ブログは情報が豊富であるため、顧客が内容を深く理解しやすいのです。

そのほか、既存顧客にアプローチできるのもメリットの一つ。

新規顧客の獲得は他社と競合するため、費用対効果が合いにくいのですが、既存顧客であればその影響も少ないです。

とくにリピート商材であれば、重要視すべき施策といえるでしょう。

- メールアドレスの獲得に時間や費用がかかる

- 運用にリソースがかかる

- 迷惑メールと勘違いされやすい

潜在顧客のメールアドレスの獲得は、時間も費用もかかります。

セミナーを開いたり、ホームページ上でダウンロード可能な「ホワイトペーパー(顧客にとって有益な情報を提供する資料)」を用意しなければいけません。

要するに「メールアドレス獲得」は、「ノウハウ提供」と交換条件にあると言えます。

セミナーもホワイトペーパーもそれ相応のクオリティが求められるため、結果的に時間も費用もかかってしまうのです。

次に、メールマーケティングは定期的にメールを配信していくことが重要なため、その運用にリソースがかかります。ブログと併用するなど、本格的な運用を目指すなら専属スタッフが必要になるでしょう。

そのほか、必ずしも効果が高いわけではありません。

というのも、顧客は「企業から広告メールが送られてきた」と感じます。

じつはメールを開封してもらうこと自体ハードルが高く、中には迷惑メールと勘違いする顧客もいるでしょう。

メールの開封率は高い業界でも30%程度と言われているので、ホームページに訪問する顧客の割合は、さらに少なくなります。

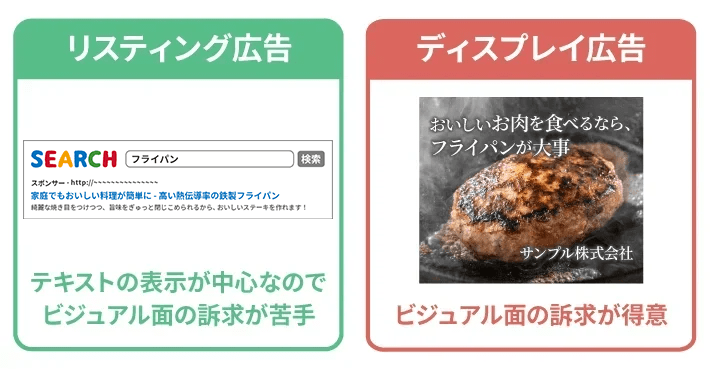

8.リスティング広告(検索連動型広告)

リスティング広告は、検索エンジンの検索結果上部(広告枠)に表示される「テキスト中心の広告」です。

「有料」とはいえ、「短期型」かつコンバージョンが期待できるため、一度「費用対効果が合うか」試してみることをおすすめします。

- すぐに配信できる

- クリック課金でリスクが少ない

- ターゲティングができる

- 日別予算が設定できる

- 検索ユーザーは能動的であるため、コンバージョンしやすい

リスティング広告はアカウントを作成して、「キーワード」や「広告」を設定したあと、広告審査に通過すればすぐに配信できます。

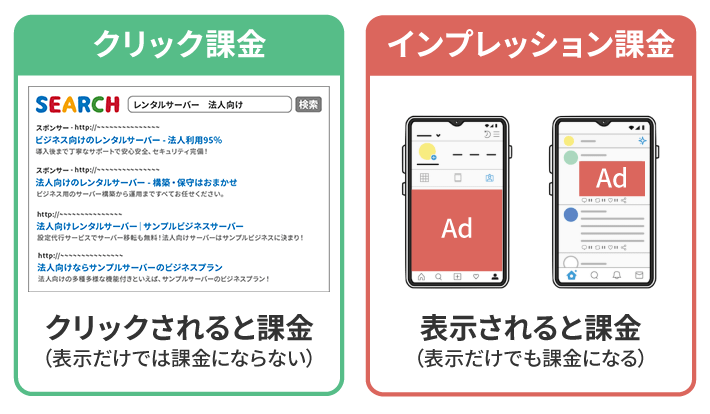

クリックに応じて費用が発生する「クリック課金」が採用されており、広告が表示されただけでは費用はかかりません。

「キーワード」はもちろん、「年齢」「地域」「時間」「性別」などの条件で絞り込めるため、ターゲット以外のユーザーからクリックされる可能性を減らせます。

うまく配信すれば、無駄な費用を抑えられるでしょう。

また、「運用型の広告」であるため、1日1万円など予算(上限)を決めた運用が可能。

何か異常があればすぐに停止できるため、安心して管理できます。

さらに、検索ユーザーは能動的なので、コンバージョンが発生しやすい点もメリットの一つです。

- キーワードによっては費用対効果が合わない

- 広告運用にリソースがかかる

リスティング広告は「オークション形式(入札形式)」の広告であり、人気のキーワードは競合し、単価が高くなります。中には1クリック1,000円以上するキーワードもあるでしょう。

そのため、集客やコンバージョンには繋がるものの、費用対効果が合わないといった事態に陥るおそれがあります。

また、運用型広告は「入札戦略の変更」や「広告の差し替え」等の調整にリソースが必要。

「自社の運用が難しい」「自社では成果が出ない」といった場合は、「広告代理店」への外注を検討しましょう。

なお、リスティング広告については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

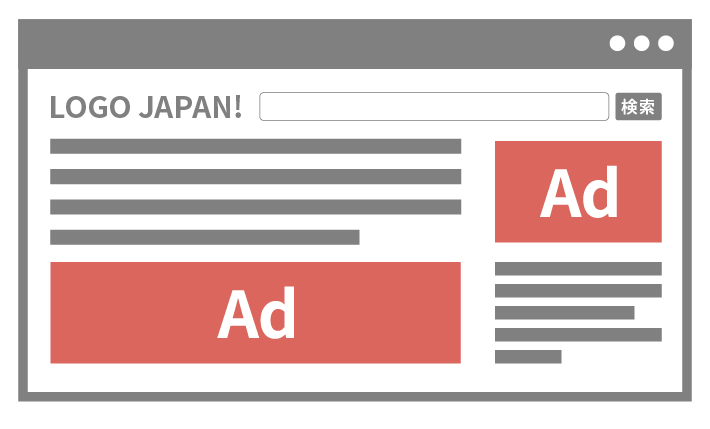

9.ディスプレイ広告(バナー広告)

ディスプレイ広告とは、インターネット上のありとあらゆるWebページのPR枠に表示される「バナー(画像)広告」です。

「有料」の「短期型」の広告になります。

- ビジュアル重視の訴求が可能

- 「人」や「場所」を指定できる

- 検索広告に比べるとクリック単価が安い

「すぐに配信できる」「クリック課金でリスクが少ない」「ターゲティングができる」「日別予算が設定できる」などは、リスティング広告と同じ。

大きな違いは、「画像で訴求できる」点。

文字では伝えられないイメージをユーザーに伝えることが可能です。

ディスプレイ広告にもさまざまな種類があり、ターゲティングに「人」や「場所」を指定できます。

前者の場合、「〇〇に興味がありそうなユーザー」といった具合に、「人」を軸にした配信が可能。

検索履歴や閲覧履歴のデータをもとに、対象となるユーザーを絞り込めます。

後者の場合、「〇〇のテーマを取り扱ったサイト」といった具合に、「場所(サイト)」を軸にして配信できます。正式な名称は「プレースメント広告」です。

たとえば、車のメンテナンス商品を販売している会社の場合、「車に興味があるユーザー」もしくは「車の専門メディア」に出稿すれば、ホームページへの集客が期待できるでしょう。

人気のメディアではクリック単価が高騰するとはいえ、基本的にはリスティング広告より安い傾向にあります。

- 受動的であるため、コンバージョンしにくい

- 広告運用にリソースがかかる

さきほどの車の専門メディアの例で言うと、車好きのユーザーが集まっているのは確かですが、誰もが車のメンテナンス商品を探しているとは限りません。

そのため、ディスプレイ広告はリスティング広告よりコンバージョンを獲得しづらいです。

また、リスティング広告とは異なり、バナー作成のコストがかかるのがデメリットと言えます。

バナーについては、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてください。

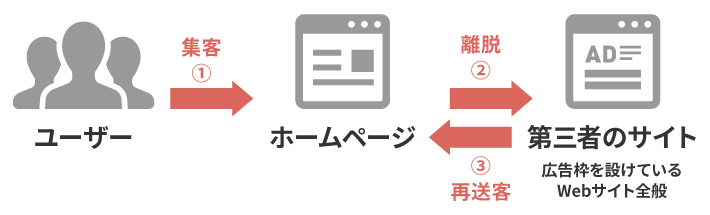

10.リターゲティング広告

リターゲティング広告とは、先ほど解説したディスプレイ広告の一種で、自社のホームページを訪問したユーザーを追いかける広告です。

ユーザーの中には、初回訪問でコンバージョンに至る方もいれば、そうでない方もいます。

何度か訪問を繰り返したのちに、コンバージョンに至るユーザーもいるのです。

とくに、検討期間が長い商材ほど、コンバージョンに至るまでに時間(日数)を要するでしょう。

その検討期間中に、自社の商品が忘れられないよう「再アプローチ」できます。

具体的には、ユーザーがホームページを離脱したあと、広告枠がある第三者のWebサイトを閲覧しているときに、自社の広告を表示することが可能です。

- ユーザーの興味に合う広告を配信できる

- 確度の高いユーザーだけ追従できる

- 相乗効果がある

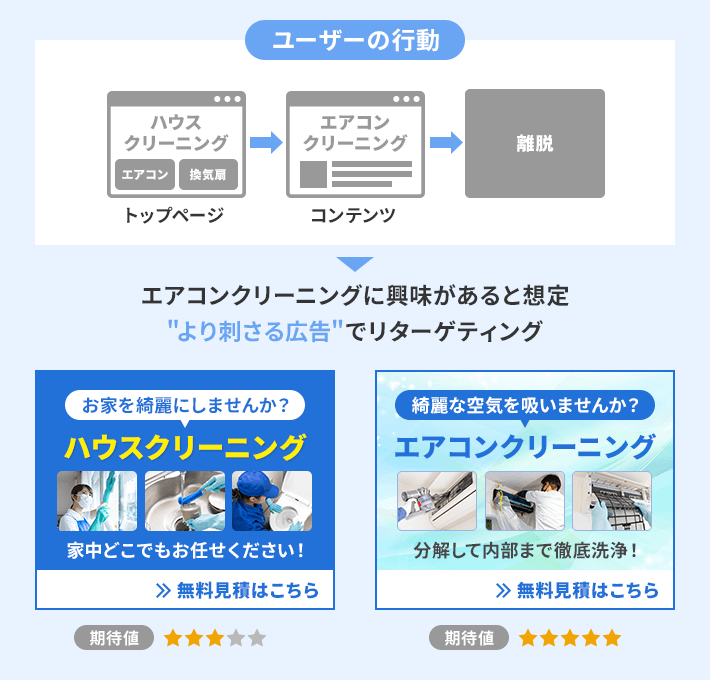

リターゲティング広告では、自社ホームページの「〇〇のページを閲覧したユーザー」といった具合に、ユーザーを絞り込んだ広告配信が可能です。

たとえば、自社のホームページがハウスクリーニングで、ユーザーが「エアコンクリーニングのページ」を閲覧していたとします。その場合、ユーザーは「エアコンクリーニングに興味がある」と推測できますよね。

であれば、ハウスクリーニング全般よりも、エアコンクリーニング関連の広告をを配信したほうが、コンバージョンの期待値は高いです。

このように、ユーザーの興味に合う広告を配信できるのが、リターゲティング広告の強みです。

また、確度の高いユーザーだけを追従することも可能。

たとえば、「申し込みフォームで離脱したユーザー」なら、一定数コンバージョンに至る意思があったと考えられます。

確度の高いユーザーだけ追従できれば、無駄な広告配信を抑えられるため、費用対効果が高くなります。

リスティング広告やリターゲティング広告は、基本的に顕在顧客向けの「刈り取り型の広告」です。

「効果がなかった」と諦めていたほかの集客方法も、リターゲティング広告と併用することで、それなりに成果を発揮する場合もあるでしょう。

- 顧客の新規開拓はできない

- 会社のイメージが悪くなる可能性がある

- 広告運用にリソースがかかる

リターゲティング広告は、ホームページへの再訪問を促す広告のため、顧客の新規開拓はできません。

あくまでも、すでに接触したユーザーに向けて広告を配信するものです。

また、コンバージョン数を求めるあまり、しつこく追従してしまうと、ユーザーの自社に対するイメージが悪くなってしまいます。

そのため、「一日〇〇回以内」といったように、期限に応じて表示回数(フリークエンシーキャップ)を調整するなどの対策が必要です。

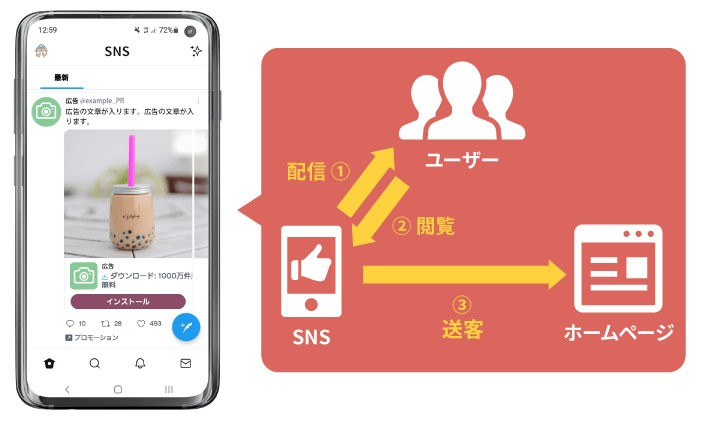

11.SNS広告(X、Instagram)

SNS広告は、X(旧Twitter)やInstagramの場合、主にタイムライン(投稿やコメントの履歴を時系列に並べた画面)に広告が表示されます。

※YouTube広告には「動画タイプ」と「静止画タイプ」の2種類があり、ほかのSNSと少し性質が違うため、ここでは便宜上割愛します。

SNS広告は「有料」かつ「短期型」の広告です。

- ターゲティングができる

- 予算に応じた運用ができる

- 潜在顧客に向けたアプローチができる

「すぐに配信できる」「ターゲティングができる」「日予算が設定できる」などは、リスティング広告と同じ。

課金方式については、「クリック課金」と「インプレッション課金」があります。

「インプレッション課金」は、広告の表示回数によって費用が決定される仕組みです。

一定の表示回数の中でクリック率が高くなるほど、クリック単価は割安になります。

しかし、インプレッション課金は表示されるだけで費用がかかるため、注意が必要です。

「クリック課金」だとクリックされない限り、費用がかからないため、安心して運用できます。

そのほか、SNS広告は潜在顧客へのアプローチに向いていますよ。

いち早く潜在需要の掘り起こしができれば、第一人者として認識されるのはもちろん、競合他社と争わずにユーザーを集客できます。

- ユーザーに嫌われやすい

- 受動的であるため、コンバージョンしにくい

- 広告運用にリソースがかかる

すべてのユーザーが、商品の購入を目的にSNSを閲覧している訳ではありません。

そのため、過度に広告を流してしまうと、ユーザーにネガティブな印象を与えてしまいます。

また、ユーザーからしてみると、タイムラインで自分がフォローしている人の最新投稿を確認中に、関係のない広告が表示されても「受け身」ですよね。

能動的な検索ユーザーとは違い、受動的である以上、コンバージョンの獲得はさほど見込めないでしょう。

基本的には、コンバージョンの獲得ではなく、認知拡大を目的に運営するのがおすすめです。

そのほか、リスティング広告やディスプレイ広告で解説したとおり、運用型広告は広告の調整などにリソースがかかることを覚えておきましょう。

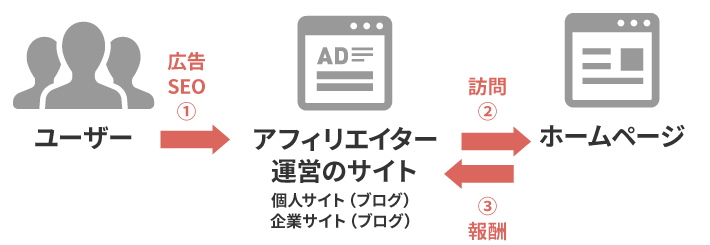

12.アフィリエイト

アフィリエイト広告は、「成果報酬型」で「第三者訴求」ができる広告です。

「アフィリエイター(ブログやSNSなどにアフィリエイト広告を掲載して収入を得ている個人や企業)」が、代わりに自社の商品やサービスを紹介してくれます。

- 成果報酬型で安心できる

- 集客自体には費用がかからない

アフィリエイトは、あらかじめ定めた成果(コンバージョンなど)に対して、報酬を支払う仕組みです。

つまり、問い合わせや購入に至らなかったら、ホームページへの集客自体に費用は発生しません。

なお、成果報酬の金額は企業側で自由に設定することが可能です。

そのため、ほかの広告と比べて、費用対効果が合わないといった心配がほとんどありません。

- ASPの初期費用や月額費用が発生する

- 掲載される内容をコントロールしづらい

- 取り扱ってもらうためには高い報酬が必要

アフィリエイトは、ASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)に登録することで、アフィリエイターと繋がることができます。

しかし、ASPの利用には「初期費用」や「月額費用」が発生することが多いです。

そのため、一定数の成果があればその費用を賄えますが、成果がなければ無駄な支出になってしまうでしょう。

また、「第三者訴求」できる強みはあるものの、裏を返せば「掲載される内容をコントロールしづらい」とも言えます。

事実と明らかに違ったり、誇大広告のおそれがあったりする内容だと、ASP側に異議申し立てすることは可能。

しかし、そうでなければ掲載を止めることは難しいです。

そのほか、自社を紹介してくれるアフィリエイターやWebページが増えれば増えるほど、チェックする時間も増えます。すべてを管理するのは、実質不可能です。

さらに、人気のASPでは広告主の数も多いため、アフィリエイターに取り扱ってもらうこと自体、難易度が高いと言えます。

取り扱ってもらうためには、成果報酬額を高くしたり、たとえば成果の対象を「サービスの申し込み」から「資料請求」へとハードルを下げたりする工夫が求めらるでしょう。

結果的に広告主の負担が増すので、注意が必要です。

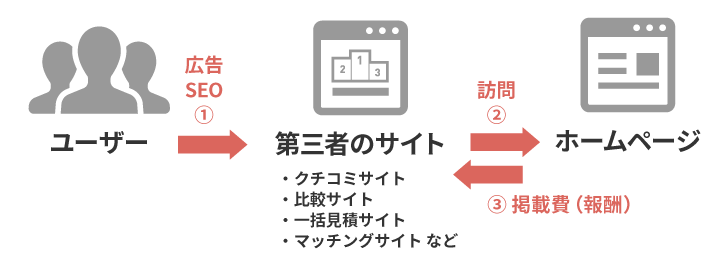

13.クチコミ・比較サイト

その名のとおり、クチコミサイトや比較サイトに自社の商品を掲載してもらうことで集客する方法です。

ほかにも、一括見積サイトやマッチングサイトなどがあります。

「短期型」かつ「有料」の集客方法です。

- コンバージョンが期待できる

- ブランディングに繋がる

比較サイトやクチコミサイトに訪問するユーザーは、商品を購入する一歩手前の「比較検討フェーズ」に入っている場合が多いです。

つまり、「購入意思があるユーザー」にアプローチできるため、コンバージョンの獲得が見込めます。

また、クチコミサイトや比較サイトのランキングで上位表示されると、会社やサービスの信頼性が向上します。

結果的に自社のブランディング向上に貢献するでしょう。

- 掲載までに時間がかかる場合がある

- 自社に優位性がないと効果が薄い

- 価格勝負に陥りやすい

掲載先のサイトによっては、申し込みから掲載までに2週間~1ヶ月ほどの日数がかかるものもあります。

掲載後は比較的短期間で集客できるものの、すぐに集客したいと考えている方は注意が必要です。

また、クチコミサイトや比較サイトでは、競合商品も多数掲載されています。

自社商品が競合よりも目立つためには、商品に優位性がなければいけません。

そのほか、価格勝負に陥りやすいのも難点です。

というのも、クチコミサイトや比較サイトで競合より優位性を出すには、時として価格を下げなければならないこともありますよね。中には価格をランキング要素に含めているサイトもあります。

競合と比べて安い価格を訴求できるのは、ユーザーへのアピールとしては強いポイントです。

しかし、さらに競合が価格を下げてくるなど、イタチごっこになりかねません。

結果的に利益を減らすことになります。

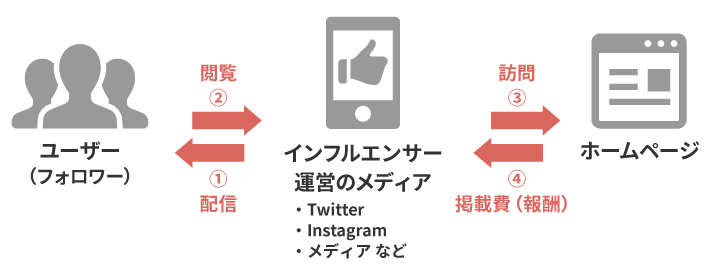

14.インフルエンサーマーケティング

SNSで大きな影響力を持つ人物「インフルエンサー」に、自社の商品を紹介してもらい、購買に繋げる手法を「インフルエンサーマーケティング」と言います。

「有料」かつ「短期型」の集客方法です。

- ターゲット層にリーチしやすい

- ファン向けなので、信頼されやすい

- 消費者目線の発信をしてもらえる

- 拡散も望める

インフルエンサーマーケティングは、ターゲティングしやすいです。

たとえば、自社の商品が「プロテイン」だとします。

であれば、「格闘技」の情報を発信するインフルエンサーと相性がよいです。

格闘技好きなら「筋肉をつけたい」と考える人も多いため、プロテインにも興味を持ってもらえるでしょう。

さらに、フォロワーはインフルエンサーのファンであるため、「〇〇さんが紹介する商品なら……」と耳を傾けてくれます。

インフルエンサーは、消費者目線で商品を紹介してくれるため、自社のプロモーションに比べると、押し売り感が出にくいのが利点。

結果、「ファン」+「消費者目線」が重なって、フォロワーからの信頼を得やすいです。

また、商品の課題点やデメリットを上手く伝えてくれるので、ユーザーの商品に対する理解度が増し、のちのクレームを防げます。

- 費用対効果が予想しづらい

- 効果の有無にかかわらず費用がかかる

- 炎上する可能性がある(ステマと思われる)

インフルエンサーマーケティングは、比較的新しいマーケティング手法で、取り組む企業が増えているため、価格が高騰しています。

基本的には、フォロワー数が多いインフルエンサーほど効果が期待できますが、その分費用も高いです。

誰もが聞いたことがあるインフルエンサーだと、広告費は数百万円~数千万円になる場合も珍しくありません。

そのため、創業期の会社が取り入れるのは難しいでしょう。

予算ベースで検討すると、数万円~数十万円程度で依頼できるインフルエンサーから選ぶことになりますが、正直なところ、費用対効果が予想しづらいです。

契約内容次第であるものの、基本的に「1回紹介するのにいくら」となるので、効果がなかったときはかけた広告費がすべて無駄になります。

さらに、ユーザーから「ステルスマーケティング(宣伝であることを隠して商品の口コミを行うこと)」と勘違いされるおそれも。慎重に行わないと炎上する危険があるでしょう。

炎上すれば商品だけでなく、企業の信頼まで失うことになるので、注意が必要です。

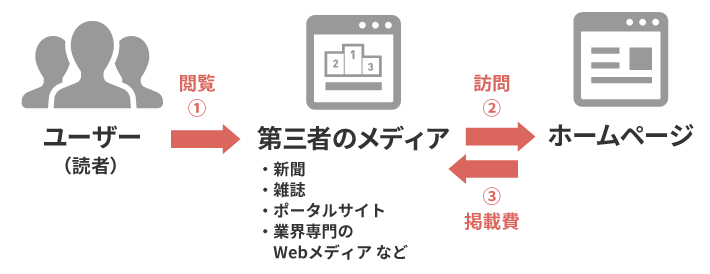

15.純広告

メディア側が設けた広告枠に掲載するのが、純広告です。

「掲載期間」や「表示回数(インプレッション)」に対して、費用がかかります。

「有料」かつ「短期型」の集客方法です。

- ターゲット層にリーチしやすい

- ブランディングに繋がる

- 運用の手間が掛からない

Yahoo! JAPANのように、ユーザーを選ばないポータルサイトもあれば、業界専門のウェブメディアも多数存在します。

たとえば、自社が「キッチン用品」を取り扱う会社なら、料理の専門メディアに広告を出稿するとよいでしょう。

キッチン用品を購入する可能性が高いユーザーに、アプローチできるためです。

また、広告と言えど、実績のあるメディアに掲載されることで、自社に対する信頼度が上がります。

メディア側も一定の質を保つ必要があり、広告掲載には比較的厳しい基準を設けているためです。

そのほか、運用の手間がかからないのも魅力の一つです。

リスティング広告やSNS広告といった「運用型広告」のように、広告を調整する必要はありません。

- 広告費が高い

- 効果の有無にかかわらず費用がかかる

ほかの広告に比べると、費用が高い傾向にあります。

また、「掲載期間」や「表示回数」に対して広告費が決定するため、ユーザーにクリックされなくても費用がかかるので、注意が必要です。

ホームページの集客で成果を上げるコツ

ホームページの集客で成果があがらないと悩んでいる方は多いのではないでしょうか。

そうならないためにも、ここでは成果を上げるコツを紹介します。

ターゲットを明確化する

集客したいユーザー像を明確化しないと、発信する「コンテンツ」や「広告」が曖昧なものになってしまいます。

ユーザーに響かなければ、成果はあげられません。

ターゲットは主に以下の2つを設定します。

デモグラフィック(属性)

年齢、性別、職業、年収、学歴、世帯規模、住所など、その人の属性のこと。

ペルソナ(人柄)

性格、趣味、趣向、考え方など、その人の人柄のこと。

たとえば、自社の商品が「味にこだわった低カロリーの冷凍食品」だとします。

その場合、以下のようなターゲットを設定できます。

| デモグラフィック(属性) | |

|---|---|

| 年齢 | 35歳 |

| 性別 | 女性 |

| 職業 | パート |

| 年収 | 100万円(世帯年収600万円) |

| 学歴 | 短大卒 |

| 世帯規模 | 4人暮らし(子供2人) |

| 住所 | 大阪 |

| ペルソナ(人物像) |

|---|

| 家事、子育て、仕事と忙しい日々を過ごしている。 仕事は昼の1時~夕方5時まで。 子供を保育園に送ったあとから、仕事に向かうまでは休息の時間を取りたい。 昼食は自分だけのため、できれば作りたくないため、カップラーメンを食べることも多い。 夕食は「もったいない」の精神から子供の食べ残しを食べることもあり、最近体重を気にしている。 |

このようにターゲットを明確化することで、ブログやSNSでは、ターゲットに合わせたコンテンツを配信できます。

広告のターゲティングでは、定めたデモグラフィックを設定すれば、無駄な配信(費用)を抑えられるでしょう。

広告クリエイティブ(テキスト、画像など)においても、「ダイエット中の主婦必見!」や「ひとりご飯でも健康的な食生活を」など、ターゲットに刺さる広告文で訴求できます。

自社の強みを的確に伝える

ユーザーに興味を持ってもらうにも、ありきたりなコンテンツや広告を配信していては成果はあがりません。

特に、比較・検討ユーザーは競合他社の商品もすでに目にしています。

であれば、競合にはない自社の強みを的確に伝える必要があります。

先ほどの例で言うと、美味しさをアピールする「低カロリーの冷凍食品」を販売する会社はたくさんありますよね。

もし「毎月メニューが変わる」「カロリーからメニューを検索できる」「お任せコースだとメニューを選ばなくてよい」など、他社にはないサービスがあるのなら、それらを訴求した方がユーザーの目に留まります。

PDCAサイクルを回す

一度取り組んで成果が出なかったからといって、すぐに諦めてはいけません。

改善することで、成果があがる可能性もあります。

改善するためには、PDCAサイクルを回していく必要がありますよ。

- Plan(計画)

集客方法の選定やターゲットの選定など - Do(実行)

コンテンツの作成や配信(投稿)、広告の配信など - Check(点検)

成果があったのか「アクセス解析」を用いた分析 - Action(改善)

成果を上げるための施策を考案

PDCAサイクルでは、定量的なKPI(評価指標)を立てます。

KPIを立てることで、「目的の達成に向けて正しく進んでいるか」判断できます。

認知目的のブランドサイトのKPI

(例)サイトのアクセス数、検索数、SNSのフォロワー数や投稿数、メルマガやLINEの登録数など

コンバージョン獲得目的のサービスサイト、ECサイトのKPI

(例)資料請求数、フォーム(カート)離脱率、コンバージョン率、顧客獲得単価(CPA)など

ホームページの集客に関するFAQ(よくある質問)

最後に、ホームページの集客に関するFAQ(よくある質問)を紹介します。

- ホームページの集客効果が出るまで、どれくらい時間がかかりますか?

集客効果を実感できるまでの期間は、ホームページの集客方法によって異なります。

たとえば、リスティング広告(検索連動型広告)は、すぐに広告を出稿できるうえに、「能動的な検索ユーザー」を対象としているため、比較的早く成果が見込めます。早ければ数日~1ヶ月以内に効果を感じられるでしょう。

一方で、SEO(検索エンジン最適化)も同じく「能動的な検索ユーザー」を対象としていますが、検索結果の上位に表示されるまでには時間がかかるため、成果が出るまでには2~3ヶ月、長い場合は半年~1年程度かかることもあります。

また、ディスプレイ広告やSNS広告は「受動的ユーザー」にアプローチする性質があるため、クリック率やCV率に影響しやすく、成果が出るまでに時間がかかる傾向があります。

- ホームページへの集客で注意すべき点は?

ホームページの集客で重要なことは、「数を集める」ことよりも、「正しい人に、正しい情報を、正しいタイミングで届ける」ことです。やり方を間違えれば、「集客しても成果が出ない」「かえって印象を悪くする」など、逆効果になるケースも少なくありません。

たとえば、過剰なSEO対策や釣りタイトルには要注意です。

検索順位を上げたい一心で、過度なキーワード詰め込みや誤解を招くタイトルを使うと、Googleからペナルティを受けたり、ユーザーの信頼を損なったりするリスクがあります。また、広告においても、クリックを稼ぐために誇張表現を使えば、ユーザーが期待外れに感じて離脱するだけでなく、景品表示法に抵触するおそれもあるため注意が必要です。

そのほか、自社の商品、サービス、ターゲットに合わない手段を選んでしまうと、高い費用をかけても成果が出ません。たとえば、BtoB商材に対してInstagram広告を出した場合、クリックはされても成約につながらないケースが多いです。

- 集客できているのに成果につながらない原因は?

アクセス数はあるのに成果につながらない場合、ホームページの内容や導線設計に課題があるケースがほとんどです。

たとえば、ユーザーが求めている情報とホームページの内容がずれていると、期待に応えられず、すぐに離脱されてしまいます。

また、問い合わせフォームの位置が分かりにくかったり、資料請求の流れが不自然だったりすると、興味を持ったユーザーでも行動に移す前に離れてしまいます。

さらに、ホームページの表示速度が遅い、入力フォームの項目数が多すぎるなど、ユーザーにストレスを与える要因がある場合も、離脱につながりやすくなります。

つまり、単にアクセスを増やすだけでなく、「ユーザーが迷わず行動できる設計」や「期待に応える内容づくり」が成果につながるカギなのです。

まとめ

この記事では、代表的なホームページの集客方法と、成果を上げるコツを紹介しました。

- 集客の目的として「認知拡大」か「コンバージョン獲得」かいずれかを選ぶ

- 集客には「無料」と「有料」があり、「無料」から始めるのがおすすめ

- 集客には「短期型」と「中長期型」があるので、急ぐのであれば「短期型」を選ぶ

- 創業期であれば、「SNS」や「プレスリリース」から始めるのがおすすめ

- 集客で成果を上げるためには、「コツ」を知ってから取り組む

集客に注力すれば、今度はホームページ自体にも課題を感じるようになってきます。

集客と同じように、ホームページ側もPDCAサイクルを回していきましょう。

それでは、ホームページの集客で成果があがることを願っております。

以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

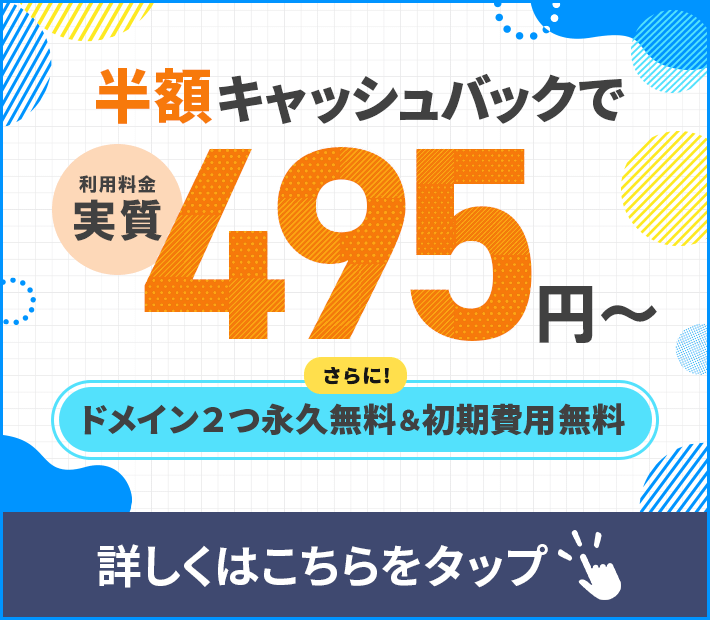

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※のレンタルサーバーであり、22万社の導入実績があります。

2025年9月4日(木)17時まで、サーバー利用料金の半額がキャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら実質月額495円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※ 2025年6月時点、W3Techs調べ。

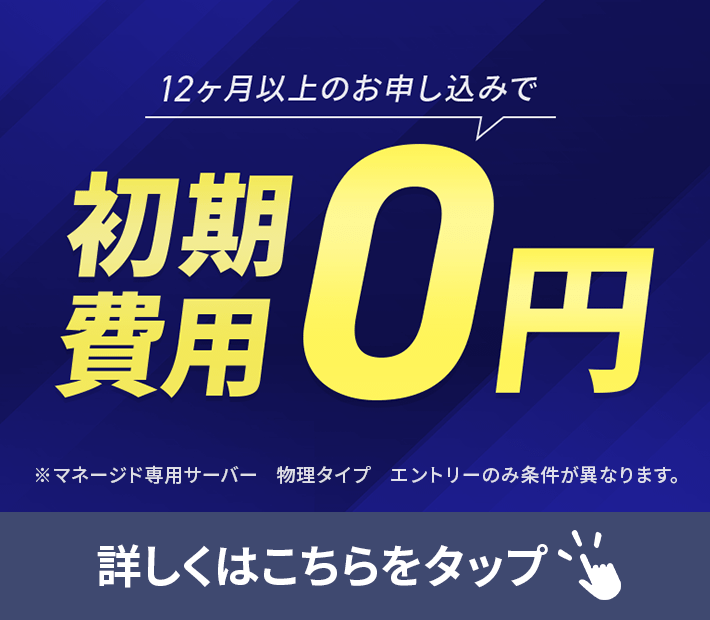

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2025年10月7日(火)17時まで、初期費用が0円になる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。