【2026年1月26日更新】情報を2026年版に更新しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.0) |

| 重要度 | (4.0) |

| 難しさ | (2.0) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

「自分でホームページを作りたいけど、どんな方法があるか分からない……」と悩んでいませんか?

そこで今回は初心者の方向けに、無料で試せるホームページ作成ツールを厳選して14個ご紹介します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- 自分で会社のホームページを作りたい人

- ホームページ作成ツールを比較したい人

- おすすめのホームページ作成方法を知りたい人

この記事を読めば、自社に適したホームページ作成ツールを選べるでしょう。

なおこの記事では、以下の類似する語句をまとめて「ホームページ作成ツール」という表現に統一して解説します。

- ホームページ作成ソフト

- ホームページ作成アプリ

- ホームページ作成サービス

- CMS(コンテンツ・マネージメント・システム)

それではどうぞ!

会社のホームページは無料で作れる?

まず前提として、「会社のホームページは無料では作れない」と考えるべきでしょう。

無料のホームページ作成ツールもありますが、基本的に以下のデメリットがあります。

それぞれ解説します。

広告が表示される

ホームページ作成ツールをサブスク(月額料金制)で提供するサービスの多くは、ユーザーを獲得するために、無料プランも用意しています。

しかし、無料プランでは「企業のバナー」や「ホームページ作成ツールのロゴ(リンク)」など、いわゆる「広告」が表示されることが多いです。

会社のホームページに、自社と関係のない広告を表示してはいけません。

ユーザーを自社とは関係のない外部サイトに誘導してしまうため、使い勝手の悪いホームぺージになってしまいます。

また、ユーザーに「ホームページに費用をかけられない会社」と判断されてしまうと、信頼関係を構築できません。

ホームページの作成費用は「必要最低限の投資」と捉え、広告が表示されないツールを選びましょう。

独自ドメインが使えない

ホームページを「家」に見立てた場合、ドメインは「住所」です。

ドメインは、以下の2つに大別できます。

独自ドメイン

(例)https://〇〇〇.jp

〇〇〇の部分を好きな文字列で指定できます。

共有ドメイン

(例)https://〇〇〇.▲▲▲.jp

〇〇〇の部分は指定できますが、▲▲▲の部分はサービス提供者が定めた文字列が入ります。

会社のホームページには、「独自ドメイン」を使うのが基本です。

※以下の記事で詳しく解説しています。

しかし、ホームページ作成ツールの無料プランは、独自ドメインを使えないものが多いです。

独自ドメインを利用する場合には、基本的に有料プランにアップグレードする必要があります。

無料であることに釣られて、共有ドメインのまま、ホームページを開設しないように注意しましょう。

デザインテンプレートや機能が限定される

ホームページ作成ツールの無料プランは、デザインテンプレートの数や機能が制限されることが多いです。

無料ということにこだわり、妥協して作ってしまうと、ホームページの目的が達成できなくなるかもしれません。それでは本末転倒ですよね。

たとえば、コーポレートサイトなら「お問い合わせフォーム」、ECサイトなら「決済機能」が必要になります。

目的の達成に必要な要素をリストアップしたうえで、その機能を備えたツールを選び、ホームページの費用を算出しましょう。

ホームページの目標については、以下の記事で解説しているので、あわせて参考にしてください。

無料で試せるホームページ作成ツールの比較表

複数のホームページ作成ツールを一目で比較できるように、一覧表をご用意しました。

なかでも、おすすめのホームページ作成ツールは、『WordPress(ワードプレス)』です。

ただし、ECサイトに限っては、『BASE(ベイス)』や『Shopify(ショッピファイ)』などの専用ツールをおすすめします。

| 名称 | おすすめ度 | 料金 | 無料の テンプレート数 | 広告の削除 | 独自ドメイン連携 | ページ上限数 | データ容量 | SSL | ブログ機能 | 問い合わせ フォーム機能 | 決済機能 | AI機能 | Google Analytics連携 | スマホアプリ での制作 | サポート |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| WordPress | ★★★★★ | 無料 (サーバー代:目安1,000円) | 14,000以上 ※他に有料もあり | 広告なし (有料サーバーの場合) | 〇 | 無制限 | サーバーによる (有料サーバー:目安300GB~) | 〇 (有料サーバーの場合) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 ※プラグイン | 〇 | 〇 | フォーラム |

| Wix | ★★★☆☆ | 無料~13,500円 | 900以上 ※他に有料もあり | 有料プラン 1,300円~ | 有料プラン 1,300円~ | 100 | 500MB~無制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 有料プラン 2,300円~ | 〇 | 有料プラン 1,300円~ | 〇 | 電話/チャット |

| Jimdo | ★★★☆☆ | 無料~5,330円 | 40 | 有料プラン 990円~ | 有料プラン 990円~ | 5~無制限 | 5GB~500GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 クリエイターのみ | 〇 | 有料プラン 990円~ | 〇 | メール |

| Webnode | ★★★☆☆ | 無料~2,099円 | 190 | 有料プラン 1,299円~ | 有料プラン 378円~ | 無制限 | 100MB~7GB | 〇 | 〇 | 〇 | 有料プラン 1,299円~ | 〇 | 有料プラン 1,299円~ | – | メール |

| BiNDup | ★★★☆☆ | 無料(※1)~10,780円 | 400以上 ※他に有料もあり | 有料プラン 3,278円~ | 有料プラン 3,278円~ | 1~無制限 | 1GB~1TB | 有料プラン 3,278円~ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 有料プラン 3,278円~ | – | メール |

| Ameba Ownd | ★★☆☆☆ | 無料~960円 | 41 | 有料プラン 960円~ | 有料プラン 960円~ | 3~無制限 | 500MB~無制限 | 〇 | 〇 | 外部サービスを利用 | BASEと連携 | – | – | – | メール |

| Googleサイト | ★★☆☆☆ | 無料 | 17 | 広告なし | 〇 | 無制限 | Google ドライブ の保存容量 | 〇 | – | Google フォームで設置 | – | – | 〇 | – | – |

| CLOUD LINE | ★★☆☆☆ | 無料~8,250円 | 510以上 | 有料プラン 8,250円 | 有料プラン 8,250円 | 無制限 | 500MB~5GB | 〇 | 〇 | 〇 | 有料プラン 8,250円 別途1,210円 | – | 〇 | 〇 | メール |

| Crayon | ★★☆☆☆ | 無料~3,190円 | 30 | 有料プラン 1,188円~ | 有料プラン 1,188円~ 別途3,300円 | 3~300 | 画像数が異なる | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 有料プラン 1,188円~ | 〇 | メール |

| Studio | ★★☆☆☆ | 無料~12,900円 | 159 ※他に有料もあり | 有料プラン 1,290円~ | 有料プラン 1,290円~ | 50~300 | 5GB~100GB | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | 有料プラン 1,290円~ | – | チャット/コミュニティ |

| Wepage | ★★☆☆☆ | 無料~4,400円 | 2万以上 | 有料プラン 1,100円~ | 有料プラン 2,200円~ | 10~100 | 5GB~20GB | 〇 | – | 〇 | – | – | 〇 | – | メール/チャット/電話(プレミアムプランのみ) |

| 名称 | おすすめ度 | 料金 | 無料の テンプレート数 | 広告の削除 | 独自ドメイン連携 | ページ上限数 | データ容量 | SSL | ブログ機能 | 問い合わせ フォーム機能 | 決済機能 | AI機能 | Google Analytics連携 | スマホアプリ での制作 | サポート |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| BASE | ★★★★☆ | 無料~19,980円 | 22 ※他に有料もあり | 500円 | 〇 | 15 | 無制限 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | メール |

| STORES | ★★★☆☆ | 無料~3,300円 | 40以上 | 有料プラン 3,480円~ | 有料プラン 3,480円~ | 無制限 | 無制限 | 〇 | ニュース機能 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | メール |

| Shopify | ★★★☆☆ | 無料(※2)~58,500円 | 24 ※他に有料もあり | 広告なし | 〇 | 無制限 | 100GB~500GB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | チャット |

※ 2026年1月下旬の調査に基づく内容です。

※ 各金額は月額料金です。年契約ではなく月契約の金額を参考にしています。

※ 「-」はその機能に未対応、もしくは調査したものの不明な項目です。

※1 『BindUP』は3ヶ月のみ無料(エントリーコース)です。

※2 『Shopify』は3日間のみ無料です。

この記事をご覧いただいたタイミングによっては、各サービスの内容が変更されている場合があります。あくまでも参考として、最終的にはご自身でサービス側の公式サイトや営業窓口にてご確認ください。

近年は「AI機能」を実装するホームページ作成ツールも多くなりました。

自然言語からデザインを自動で生成したり、魅力的な文章を提案したりしてくれるので、便利です。

ただし、AIによってホームページ作成のすべての作業を完結できるわけではありません。

AIが生成したデザインが実用的なものかどうかを判断するとともに、オリジナリティを出すためにも自社の素材(テキストや画像)に変更していく作業は、結局のところ必要になるでしょう。

また、AIが生成した文章に誤情報がないかチェックしてください。

最終的に、ホームページを公開してよいかどうかは、人間が判断することが重要です。

カワウソ

AIサイトビルダーの進化に驚くものの、まだまだ一発で理想のデザインに仕上げるのは難しそうです。調整してもうまくいかない場合は、デザインテンプレートから作ったほうが結果的に早い場合もあるでしょう。

HTML不要のホームページ作成ツールを紹介

ここから、HTMLおよびCSSスキル不要のホームぺージ作成ツールを、おすすめ順で紹介します。

それぞれ、メリットとデメリットも解説するので、参考にしてください。

それでは一つずつ見ていきましょう。

WordPress(ワードプレス)

▲出典:WordPress.org

『WordPress(ワードプレス)』は、無料で使える世界シェアNo.1のホームページ作成ツール(CMS)です。

サーバー(目安:月額1,000円)にインストールして使います。

※サーバーは、以下の記事で詳しく解説しています。

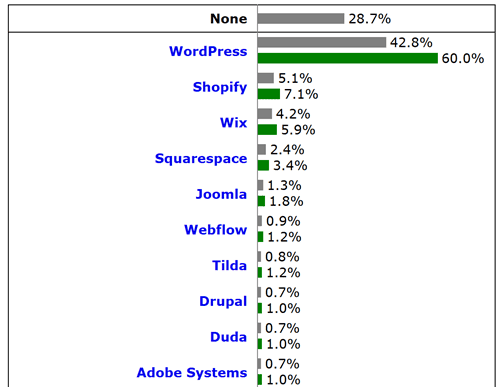

この記事で紹介する『Shopify(ショッピファイ)』や『Wix(ウィックス)』と比較しても、『WordPress』は圧倒的なシェアを獲得しています(2026年1月22日時点)。

▲出典:Usage statistics of content management systems| W3 Techs

ECサイト以外のホームページであれば、『WordPress』を選んでおけば、まず間違いないでしょう。

WordPressの種類には、「WordPress.org」と「WordPress.com」の2つがあります。

多くの企業が使用しているのは、「WordPress.org」のほうなので、間違わないようにしましょう。

『WordPress』の基本的なメリットとデメリットは、以下の記事を参考にしてください。

この記事では、他のホームページ作成ツールと比較した場合の、メリットやデメリットを解説します。

WordPressのメリット

『WordPress』のメリットは、以下のとおりです。

カスタマイズ性が高い

『WordPress』はオープンソース型のホームページ作成ツールです。

プログラムである「ソースコード」が無償で一般公開されており、誰でも改変や再配布ができるため、世界中のエンジニアが『WordPress』の開発に取り組んでいます。

そのため、デザインテンプレートである「テーマ」や、拡張機能である「プラグイン」が豊富です。

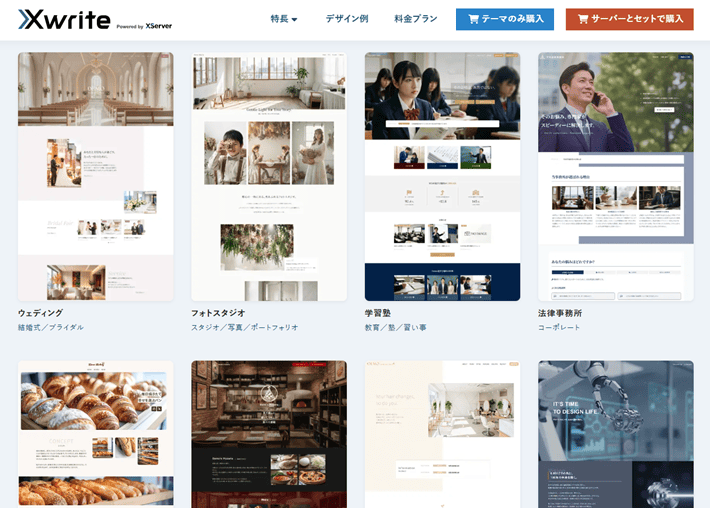

参考に、『Xwrite(エックスライト)』というテーマが提供している「ブロックパターン」をご覧ください。コピー&ペーストのみの簡単操作で、プロのデザインを自社のページに反映できます。

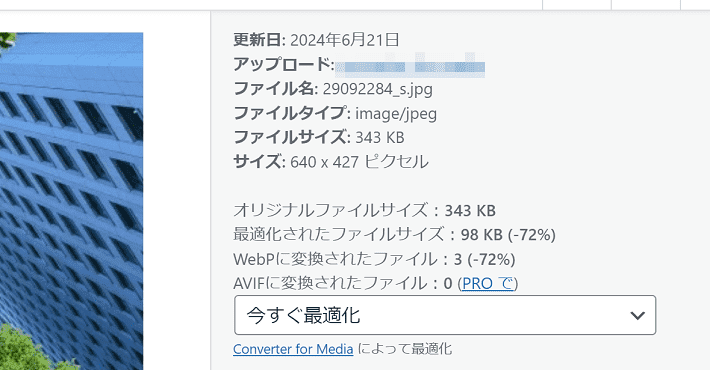

続いて、以下は『Converter for Media』というプラグインで、画像フォーマットを「jpeg」から「WebP」に自動で変換した様子。画像容量を小さくすることで、ページの読み込み速度の向上が期待できます。

このように、テーマやプラグインを活用することで、自社が望むカスタマイズも簡単にできます。よほど特殊な機能を望まない限りは、理想のホームページを作成できるでしょう。

テーマやプラグインについては、それぞれ以下の記事で解説しています。

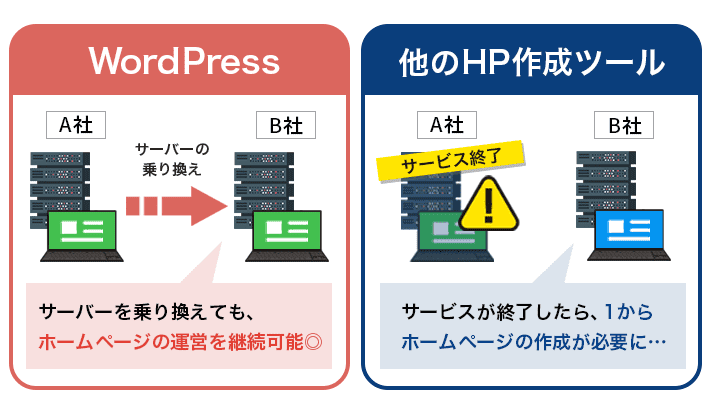

永続的に使える

『WordPress』は前述のとおり、オープンソース型のホームページ作成ツールです。

サーバー(土地)はレンタルするのが一般的ですが、WordPressで作ったホームページ(家)は自社の管理下にあります。

仮に、使用中のレンタルサーバーがサービスを終了しても、乗り換えれば継続して使用することが可能です。

一方で、この記事で紹介する『WordPress』以外のホームページ作成ツールは、基本的に特定の企業が提供するサービス。それぞれ独自のCMSを利用しているため、サーバー(土地)だけでなく、ホームページ(家)も借りていると考えられます。

そのため、『WordPress』以外のホームページ作成ツールでは、サービスが終了するとホームページが消えてしまいます。そうなると、他のツールを契約して、ホームページを一から作成しなければなりません。

その点、WordPressなら、新しいレンタルサーバーにホームぺージのデータを移行することが可能です。

日本でも利用者が多く、情報量が豊富

『WordPress』はCMSシェア世界No.1ということもあり、日本でも多く利用されています。

そのため、インターネット上の情報量が多く、不明点があってもすぐに解決策を調べることが可能です。

一方、『WordPress』以外のホームページ作成ツールの中には、日本ではまだ知名度が低い海外製のものもあります。

残念ながら、調べても英語のページしか見つからないこともあるでしょう。

WordPressなら、不明点が出たり、トラブルが起きたりしても、解決しやすいのがポイントです。

WordPressのデメリット

『WordPress』のデメリットは、以下のとおりです。

ホームページ開設までの手順が多い

ホームページ作成ツールの多くは、アカウントを作成すれば、すぐに作業に取り掛かれます。

しかし、『WordPress』の場合は、基本的に以下の手順を踏まないといけません。

- レンタルサーバーの契約

- ドメインの取得・設定

- SSLの設定

- 『WordPress』のインストール

- 『WordPress』テーマのインストール

- 『WordPress』の初期設定

なお、弊社の『エックスサーバー』では、上記の「①~⑤」の手順をわずか10分で実施可能な「WordPressクイックスタート」をご提供しています。※「⑥WordPressの初期設定」の一部も完了。

レンタルサーバーの申し込みと同時に、WordPress本体およびテーマのインストールが完了するため、すぐに作業に取り掛かれます。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

カワウソ

『エックスサーバー』なら、月額990円~利用可能です。「.com」など人気の独自ドメインが無料で利用できる「独自ドメイン永久無料特典」もあるので、ぜひチェックしてみてください。

テーマによって制作難易度やサポートの充実度が変わる

『WordPress』のテーマは、他のホームページ作成ツールと比較しても、圧倒的に豊富です。

しかし、海外製のテーマを選ぶと、英語にしか対応していなかったり、マニュアルが付属していなかったりすることも。

日本製の有料テーマであれば、マニュアルはもちろん、サポートのサービスが受けられる場合も多いです。

サポートが利用できれば、テーマの設定やカスタマイズに悩んだときも、すぐに解決できるでしょう。

以下の記事では、企業ホームぺージにおすすめのテーマを解説しているので、参考にしてください。

自分でアップデートしなければならない

サブスクで提供されるホームページ作成ツールの場合、基本的に提供元がセキュリティ対策を行っています。また、追加機能など、ツール自体のアップデートも自動で行われることが多いです。

しかし、『WordPress』は自分でアップデートして、セキュリティ対策を施さなければなりません。

『WordPress』はサイバー攻撃の標的になりやすいと言われています。

同じ攻撃をするにも、利用者の多い『WordPress』を狙ったほうが、成功率があがるためです。

とはいえ、最新の状態にアップデートしておけば、ほとんどのセキュリティリスクは軽減できます。

しかも、アップデートは管理画面から簡単に実施可能です。

また、無料で使えるセキュリティプラグインもあり、簡単な設定で不正ログイン対策ができます。

詳しくは、以下の記事で解説しています。

カワウソ

『WordPress』でECサイトの構築は可能です。しかしECサイトは、個人情報や注文情報などの重要な情報を取り扱います。セキュリティリスクを考えると、ECサイトに特化したサブスクの作成ツールを使うほうが安心できるでしょう。

Wix(ウィックス)

▲出典:Wix

『Wix(ウィックス)』は、世界中で2億6千万人以上に選ばれているホームページ作成ツール(参考:Wix公式サイト)。

『WordPress』ほどのシェアではないものの、他のホームページ作成ツールに比べると、知名度は高いです。

「AIサイトビルダー」という機能が搭載されており、いくつかの質問に答えるだけで、自動的にデザインを生成してくれます。

企業のホームぺージなら、個人事業主や小規模のお店におすすめとされている「スモールビジネスプラン/月額2,300円」以上を選ぶことになるでしょう。

『Wix』と『WordPress』の費用については、以下の記事で解説しています。

それでは、メリットとデメリットを解説します。

Wixのメリット

『Wix』のメリットは、以下のとおりです。

- テンプレートが豊富

- カスタマイズ性がやや高い

テンプレートが豊富

『Wix』は海外製ということもあり、テンプレートが豊富に揃っています。

『WordPress』ほどのテンプレート数ではないものの、他のホームページ作成ツールに比べると、種類が多いです(2026年1月時点で900以上)。

そのため、他社とホームページのデザインが被りにくいでしょう。

カスタマイズ性がやや高い

『Wix』のカスタマイズ性は、『WordPress』には劣るものの、他のホームページ作成ツールに比べると高いです。

ドラッグ&ドロップで、上下左右、自由自在にパーツを移動できるため、直感的な操作でホームぺージを作成できるでしょう。

また、拡張機能の「アプリ」を利用して、必要に応じて機能を追加できる点もメリットです。

Wixのデメリット

『Wix』のデメリットは、以下のとおりです。

- 編集画面が難しい

- テンプレートの変更が途中からできない

編集画面が難しい

機能が豊富であることはメリットであるものの、裏を返せばデメリットにもなります。

必然的に編集画面が難しくなり、初心者の方にとっては、ホームページ作成のハードルが高くなってしまうかもしれません。

まずは無料プランで始めてみて、自分にとって使いやすいかを入念に確認しましょう。

テンプレートの変更が途中からできない

『Wix』でホームページを作ると、あとからテンプレートの変更ができません。

変更するためには、イチから作り直す必要があります(参考:Wix「サイトテンプレートを変更する」)。

せっかく完成しても、テンプレートを変更する必要がある場合は、無駄な手間が発生することになるでしょう。

Jimdo(ジンドゥー)

▲出典:Jimdo

世界中で3,200万以上のサイトに利用されているホームページ作成ツールが『Jimdo(ジンドゥー)』(参考:Jimdo公式サイト)。

『Wix』と比較されることが多く、日本でも知名度は高めです。

「AIビルダー」があり、いくつかの質問に答えると、自動でデザインを生成してくれます。

企業のホームぺージなら、ビジネス利用に最適とされている「Growプラン/月額1,590円(税込)」以上を選ぶことになるでしょう。

ここからは、『Jimdo』のメリットとデメリットを解説します。

Jimdoのメリット

『Jimdo』のメリットは、以下のとおりです。

- 編集画面がシンプルで分かりやすい

- あとからデザインテンプレートを変更できる

編集画面がシンプルで分かりやすい

『Jimdo』は、『Wix』に比べると機能が少ない分、編集画面がシンプルです。

そのため、初心者の方でも使いやすいでしょう。

あとからデザインテンプレートを変更できる

あとからデザインテンプレートを変更できる点も、『Wix』との明確な違いです。

多少の調整は必要であるものの、デザインテンプレートを変更しても、これまで作成したコンテンツは残るため、最低限の作業で済みます。

Jimdoのデメリット

『Jimdo』のデメリットは、以下のとおりです。

- カスタマイズ性が低い

- 有料プランは年間契約しかない

カスタマイズ性が低い

『Jimdo』のテンプレート数は40です。

テンプレート数14,000以上の『WordPress』や、900以上の『Wix』と比べると、少ないと言わざるを得ません。

そのため、デザインが他社と重複する可能性が比較的高いでしょう。

また、『WordPress』のプラグインや『Wix』のアプリに該当するような、拡張機能がありません。

そのため、カスタマイズできる範囲は少なくなります。

有料プランは年間契約しかない

『Jimdo』の有料プランは、年間契約しかありません。

無料のお試しプランがあるとはいえ、少しハードルが高く感じてしまいますよね。

途中でサービスを解約する場合は、無駄なコストが発生することになるでしょう。

Webnode(ウェブノード)

▲出典:Webnode

『Webnode(ウェブノード)』は、2008年に発表されてから、5,000万人以上のユーザーに利用されてきたホームページ作成ツールです(参考:Webnode公式サイト)。

「AIサイトビルダー」があり、いくつかの質問に答えると、自動でデザインを生成してくれます。

ビジネス利用だと、メールアカウントを複数作れる「STANDARD/ひと月あたり1,299円換算」以上のプランを選ぶことになるでしょう。

それでは、『Webnode』のメリットとデメリットを解説します。

Webnodeのメリット

『Webnode』のメリットは、以下のとおりです。

- 複数の言語でホームページが作れる

- あとからレイアウトを変更できる

複数の言語でホームページが作れる

『Webnode』は多言語機能に対応しており、24か国の言語でホームページ作成が可能です。

多言語機能では、管理画面から設定すれば、対応する言語用のホームぺージが複製されます。

同時に、ホームページにボタンが追加され、ユーザーは自分にあった言語を選択することが可能です。

しかし、「自動翻訳」に対応しているわけではありません。

そのため、複製したホームページの内容を、選択した言語に書き換えていく作業が必要になるでしょう。

あとからレイアウトを変更できる

『Webnode』は、ホームページ作成後に、デザインテンプレートを変更できません。

しかし、ホームページの骨組みであるレイアウトは簡単に変更できます。

たとえば「シングルカラム」でデザインを作成していて、サイドバーが欲しくなったら、「マルチカラム(2カラム)」に変更することが可能です。

これなら、作成済みのコンテンツを残したまま、ホームページの印象を大きく変えられますよね。

ただし、レイアウトの変更はページ単位ではできないので、注意が必要です。

Webnodeのデメリット

『Webnode』のデメリットは、以下のとおりです。

- 有料プランは年間契約しかない

有料プランは年間契約しかない

『Webnode』の有料プランは、年間契約しかありません。

そのため、無料プランから有料プランの切り替えは、慎重に検討する必要があります。

たとえば、前述の多言語機能が利用できるのは、有料プランのみです。

年間契約に申し込む前に、有料プランを試すことができない点は、デメリットと言えるでしょう。

BiNDup(バインドアップ)

▲出典:BiNDup

『BiNDup(バインドアップ)』は、株式会社ウェブライフが提供するホームページ作成ツールです。

ベンチャー企業はもちろん、上場企業も含めて、20万社に導入された実績があります(参考:BiNDup公式サイト)。

「AiDジェネレーター」が用意されており、いくつかの質問に答えるだけで、自動的にホームページのデザインを生成してくれます。

ビジネス利用であれば、独自ドメインが利用できる「基本コース/月額3,278円(税込)」以上のプランを選ぶことになるでしょう。

それでは、『BiNDup』のメリットとデメリットを解説します。

BiNDupのメリット

『BiNDup』のメリットは、以下のとおりです。

- ページごとに細かい設定が可能

- オフライン環境で編集作業ができる

ページごとに細かい設定が可能

一般的なホームページ作成ツールは、手軽さがメリットであるものの、機能が限定されるものが多いです。とくにページ単位で細かく設定できるものは少ないでしょう。

しかし『BiNDup』は、ページごとに以下の項目を設定できます。

- ページデザイン

- ページレイアウト

- Dressテーマ

- スクリプトと詳細設定

- 検索ロボット巡回設定

- CSS詳細設定

- OpenGraph設定

- 構造化データ

とくにレイアウトがページごとに変更できる点は、嬉しい機能です。

オフライン環境で編集作業ができる

『BiNDup』は、他のホームページ作成ツールと同様に、Webブラウザによる編集に対応しています。

さらに、デスクトップアプリも提供されているため、インターネットが繋がらないオフライン環境でも、編集作業が可能です。

ホームページを外出先で作成する場合は、役に立つでしょう。

BiNDupのデメリット

『BiNDup』のデメリットは、以下のとおりです。

- 独自ドメインの連携に対応した有料プランが高い

- 編集画面が難しい

独自ドメインの連携に対応した有料プランが高い

『BiNDup』で独自ドメインを使う場合、月額3,278円(税込)の「基本コース」以上のプランを契約しなければいけません。

他のホームページ作成ツールであれば、月額数百円で独自ドメインの連携が可能なコースもあります。

ランニングコストが高いのは、デメリットと言えるでしょう

編集画面が難しい

『BiNDup』の編集画面は、文字が小さく、専門用語が多いです。

そのため、初心者の方にとっては、難しいと感じるかもしれません。

Ameba Ownd(アメーバ オウンド)

▲出典:Ameba Ownd

『Ameba Ownd(アメーバ オウンド)』は、ブログやホームページを簡単に作成できるツールです。

ビジネスだと、広告が非表示になる「プレミアムプラン/月額960円(税込)」を選ぶことになるでしょう。

それでは、『Ameba Ownd』のメリットとデメリットを解説します。

Ameba Owndのメリット

『Ameba Ownd』のメリットは、以下のとおりです。

- 編集画面がシンプルで分かりやすい

- あとからデザインテンプレートを変更できる

編集画面がシンプルで分かりやすい

『Ameba Ownd』は機能が少ない分、編集画面がシンプルで分かりやすいです。

機能性よりも、分かりやすさを求める方にとっては、有力な選択肢の一つになるでしょう。

あとからデザインテンプレートを変更できる

『Ameba Ownd』は、一度選んだデザインテンプレートをあとから変更できます。

しかも、コンテンツ自体は残るので、ホームぺージをイチから作り直す必要はありません。

Ameba Owndのデメリット

『Ameba Ownd』のデメリットは、以下のとおりです。

- カスタマイズ性が低い

- 一部機能は外部サービスとの連携が前提

カスタマイズ性が低い

『Ameba Ownd』はデザインテンプレート数が少なく、拡張機能と呼べるほどのものはありません。

そのため、デザインや機能にこだわりがある場合は、他のホームページ作成ツールを選ぶほうがよいでしょう。

一部機能は外部サービスとの連携が前提

『Ameba Ownd』で作るホームぺージに「問い合わせフォーム」や「決済機能」を搭載する場合、外部サービスとの連携が必要です。

たとえば「問い合わせフォーム」は『Googleフォーム』などの外部のフォーム作成サービス、「決済機能」はこの記事でも紹介する『BASE(ベイス)』を使うことになります。

一つのツールで完結しない部分は、手間の発生につながるため、デメリットと感じる方も多いかもしれません。

Googleサイト

『Googleサイト』は、Googleが提供する無料のホームページ作成ツール。

Googleアカウントがあれば、すぐにホームページ作成に取り掛かることが可能です。

それでは、『Googleサイト』のメリットとデメリットを解説します。

Googleサイトのメリット

『Googleサイト』のメリットは、以下のとおりです。

- 無料でも広告が表示されない

- 編集画面がシンプルで分かりやすい

無料でも広告が表示されない

この記事で紹介する他のホームページ作成ツールとの明確な違いは、無料でも広告が表示されない点です。

デザインや機能性よりも、まず無料で作りたいという方にとっては、おすすめのツールだと言えるでしょう。

編集画面がシンプルで分かりやすい

『Googleサイト』は機能が少ない分、編集画面が分かりやすい設計になっています。

ホームページ作成に多くの機能を求めない方にとっては、扱いやすい編集画面でしょう。

Googleサイトのデメリット

『Googleサイト』のデメリットは、以下のとおりです。

- テンプレートのデザイン性が低い

- カスタマイズ性が低い

テンプレートのデザイン性が低い

『Googleサイト』は、テンプレート数が少ないだけでなく、デザイン性もそれほど高くありません。

おしゃれで高品質なデザインを求める方は、他のホームページ作成ツールを選びましょう。

カスタマイズ性が低い

『Googleサイト』には、拡張機能と言えるほどのものはありません。

そのため、ホームページに機能性を求める方にとっては、選択肢から外れるでしょう。

カワウソ

どちらかというと、社外向けの企業ホームページというよりは、社内用の情報サイトとして利用するのがよいかもしれません。

CLOUD LINE(クラウド ライン)

▲出典:CLOUD LINE

『CLOUD LINE(クラウド ライン)』は、誰でも簡単に無料でホームページを作成することができるツールです。

公式サイトには掲載されていないものの、「ビジネスプラン/月額8,250円(税込)」があります。

企業ホームぺージには、広告非表示で独自ドメインが利用できる「ビジネスプラン」を選ぶことになるでしょう。

それでは、『CLOUD LINE』のメリットとデメリットを解説します。

CLOUD LINEのメリット

『CLOUD LINE』のメリットは、以下のとおりです。

- 表示された画面を直接編集できる

表示された画面を直接編集できる

一般的に、ホームページ作成ツールは実際の画面(表面)とは別に、編集画面があります。

しかし、『CLOUD LINE』には編集画面がありません。

ログインすることで、実際の画面を直接編集できる仕組みになっているのです。

編集したあとで「プレビュー」や「公開」ボタンを押す必要がないので、確認するまでの手間が省けるでしょう。

CLOUD LINEのデメリット

『CLOUD LINE』のデメリットは、以下のとおりです。

- 有料プランが高い

- カスタマイズ性が低い

有料プランが高い

他のホームページ作成ツールと比べて、有料プランが月額8,250円(税込)と圧倒的に高いです。

『CLOUD LINE』特有の機能に魅力を感じない限り、どうしても選択肢からは外れてしまうでしょう。

カスタマイズ性が低い

『CLOUD LINE』には、拡張機能と呼べるほどのものはありません。

あくまでもデザインテンプレートで編集できる範囲で、ホームページを作成することになります。

Crayon(クレヨン)

▲出典:Crayon

『Crayon(クレヨン)』は、スマホでも簡単にホームページが作れるツール(アプリ)です。

ビジネス利用だと、独自ドメインの連携が可能な「ライト/月額1,188円(税込)」以上のプランを契約することになるでしょう。

それでは、『Crayon』のメリットとデメリットを解説します。

Crayonのメリット

『Crayon』のメリットは、以下のとおりです。

- スマホでも簡単にホームページが作れる

スマホでも簡単にホームページが作れる

前述のとおり、『Crayon』では専用のアプリが配信されているため、スマホからでも簡単にホームページを作成できます。

パソコンを持っていない方でも、スマホ1台あれば、手軽にホームページが作れるのです。

Crayonのデメリット

『Crayon』のデメリットは、以下のとおりです。

- テンプレートのデザイン性が低い

- カスタマイズ性が低い

テンプレートのデザイン性が低い

『Crayon』のテンプレートは、この記事で紹介する他のホームページ作成ツールに比べて、デザイン性が高いとは言えません。

デザインにこだわったホームページを作りたい場合は、選択肢から外れるでしょう。

カスタマイズ性が低い

『Crayon』は、テンプレート数が少なく、拡張機能と呼べるほどのものがありません。

過度なカスタマイズ性は期待できないでしょう。

Studio(スタジオ)

▲出典:Studio

『Studio(スタジオ)』は、ノーコード(HTMLおよびCSSのスキル不要)でも自由自在なデザインを可能とするホームページ作成ツールです。

AI機能として、自然言語からホームページまるごとを作ることはできませんが、画像やテキストなどの編集をサポートしてくれるので、作業がはかどります。

ビジネス利用だと、独自ドメインの連携が可能な「Miniプラン/月額1,290円(税込)」以上を契約することになるでしょう。

それでは、『Studio』のメリットとデメリットを解説します。

Studioのメリット

『Studio』のメリットは、以下のとおりです。

- 自由自在なデザインが可能

自由自在なデザインが可能

他のホームページ作成ツールに比べると、デザインの自由度は高いです。

たとえば、パーツの配置を座標(X軸Y軸)で指定できたり、レイヤー(重ね順)を変更できたりします。

まるでデザインソフトのように、自由自在にレイアウトできるのです。

デザインにこだわりがある場合でも、理想のホームページを作りやすいでしょう。

Studioのデメリット

『Studio』のデメリットは、以下のとおりです。

- 編集画面が難しい

- テンプレートの変更が途中からできない

編集画面が難しい

『Studio』は、デザインの自由度が高い分、初心者の方にとって、編集画面が難しく感じるかもしれません。

前述のとおり、デザインソフトのような編集画面であるため、まず操作に慣れる必要があるでしょう。

基本的に他のホームページ作成ツールは、テキストや画像の配置変更について、それほど自由度が高くありません。

ただそれは逆に、テンプレートどおりに作っていけば、初心者の方でも簡単に高品質なホームページが完成することを意味します。

つまり、『Studio』は自由自在にレイアウトできるがために、テンプレートの体裁を大きく崩してしまうおそれがあるのです。

デザインの品質が落ちてしまうおそれもあるので、注意しましょう。

テンプレートの変更が途中からできない

『Studio』でホームページを作ると、あとからテンプレートの変更ができません。

せっかく完成しても、テンプレートを変更する必要がある場合は、無駄な手間が発生することになるでしょう。

Wepage(ウィーページ)

▲出典:Wepage

『Wepage(ウィーページ)』は、誰でも簡単に使えるホームページ作成ツールです。

ビジネス利用だと、独自ドメインの連携が可能な「プラスプラン/月額2,200円(税込)」以上を契約することになるでしょう。

それでは、『Wepage』のメリットとデメリットを解説します。

Wepageのメリット

『Wepage』のメリットは、以下のとおりです。

- デザインテンプレートが豊富

デザインテンプレートが豊富

『Wepage』には、デザインテンプレートが約2万種類あります。

カラー、テイスト、目的(ホームページの種類)、業種などから絞り込めるため、自社のイメージに沿うデザインテンプレートが探しやすいです。

Wepageのデメリット

『Wepage』のデメリットは、以下のとおりです。

- システム的にカスタマイズ性が制限されている

システム的にカスタマイズ性が制限されている

『Wepage』はシステム的にカスタマイズ性が制限されています。

HTMLやCSSを編集したい、プラグインで気軽に拡張したいという方にとっては、不便を感じるかもしれません。

ECサイト作成ツール(ネットショップ開設サービス)を紹介

さきほど紹介したホームページ作成ツールの中にも、決済機能が利用できるものもありました。

しかし、ここで紹介するのは、ECサイトに特化した作成ツール(ネットショップ開設サービス)です。ECサイトの運営が主な目的の場合は、こちらを参考にしてください。

基本的には、『BASE』をおすすめします。

リアルショップ(店舗)を運営しているなら『STORES』、越境ECなど海外対応したECサイトを作るなら『Shopify』がおすすめです。

それぞれ解説します。

BASE(ベイス)

▲出典:BASE

『BASE(ベイス)』は、開設数240万を超えるECサイト作成ツールです(参考:BASE公式サイト)。

「BASE AI アシスタント」が提供されており、文章作成やショップページのデザインをサポートしてくれます。

無料プランでもECサイトを開設できますが、ホームぺージ上から「BASEのロゴ」を消すためには月額500円(税込)が必要です。

それでは、『BASE』のメリットとデメリットを解説します。

BASEのメリット

『BASE』のメリットは、以下のとおりです。

- カスタマイズ性が高い

- BASE特有の集客経路を確保できる

カスタマイズ性が高い

『BASE』では、無料と有料の「Apps(拡張機能)」の利用が可能です。

「Apps」を追加すれば、ECサイトを会員限定(卸対応)にしたり、年齢制限をかけたりできます。

その他、集客や分析ができるAppsも用意されており、任意にカスタマイズできるのが大きなメリットでしょう。

BASE特有の集客経路を確保できる

『BASE』でECサイトを開設すれば、『Pay ID』にも出品することが可能です。

『Pay ID』とは、一般ユーザーがBASEのショップで買い物ができるアプリのこと。1,700万ダウンロードの実績があるため、集客が見込めます(参考:Pay ID)。

ただ、『楽天市場』や『Amazon』など、ECモールほどの集客力はありません。しかし、他のECサイト作成ツールにはない『BASE』特有の機能です。

BASEのデメリット

『BASE』のデメリットは、以下のとおりです。

- 代金引換決済が使えない

- 有料プランが高い

代金引換決済が使えない

『BASE』は、代金引換決済に対応していません。

総務省の「通信利用動向調査(世帯編)令和6年報告書」によると、インターネットで利用する決済方法で、代金引換を利用する割合は16.1%となっています(出典:総務省「通信利用動向調査(世帯編)令和6年報告書」)。

「受け取り拒否」や「長期不在による返送」などのリスクがあるものの、代金引換が利用できないことは、売上拡大を求める企業にとっては、デメリットと言えるでしょう。

有料プランが高い

『BASE』には、無料の「スタンダードプラン」と有料の「グロースプラン/月額19,980円(税込)」があります。

有料プランの月額固定料金は、他のECサイト作成ツールに比べると高いです。

ただしその分、決済手数料が安くなるため、売上次第では他のECサイト作成ツールよりも割安になる可能性もあります。

STORES(ストアーズ)

▲出典:STORES

『STORES(ストアーズ)』は、初心者でも簡単にECサイトを開設できる作成ツール。『BASE』と比較されることも多いです。

AIがショップへの問い合わせに対する「返信文の下書き」を自動生成する機能が備わっています。

無料プランでもECサイトの開設は可能。

しかし、サイト上にある「STORESのロゴ」を消すためには、有料の「スタンダードプラン/月額3,300円(税込)」への切り替えが必要です。

それでは、『STORES』のメリットとデメリットを解説します。

STORESのメリット

『STORES』のメリットは、以下のとおりです。

- ECサイトと実店舗の在庫を連動できる

ECサイトと実店舗の在庫を連動できる

『STORES』は、以下複数のソリューションを提供しています。

- ネットショップ開設

- ネット予約システム

- キャッシュレス決済

- POSレジ

- 店舗アプリ作成

- ポイントプログラム

- モバイルオーダー

- データ分析

たとえば、有料の「ベーシックプラン」で「ネットショップ開設」と「POSレジ」を利用すれば、ECサイトと実店舗の在庫を連動させることが可能です。

STORESのデメリット

『STORES』のデメリットは、以下のとおりです。

- スマホアプリがない

スマホアプリがない

『STORES』には、ECサイト作成のためのスマホアプリがありません。

そのため、スマホからECサイトを作りたい方であれば、他のツールのほうが使い勝手がよいでしょう。

Shopify(ショッピファイ)

▲出典:Shopify

『Shopify(ショッピファイ)』は、世界中の数百万以上の店舗が使うECサイト作成ツール(参考:Shopify公式サイト)。

「Shopify Magic」やAIアシスタント「Sidekick」が搭載されており、文章作成にとどまらず、画像やビジュアルの生成・編集まで幅広くサポートしてくれます。

無料お試し期間は3日間で、経過後は「ベーシックプラン/月額4,850円」以上の契約が必要ですが、3ヶ月間は月額150円で利用可能です。

それでは、『Shopify』のメリットとデメリットを解説します。

Shopifyのメリット

『Shopify』のメリットは、以下のとおりです。

- カスタマイズ性が高い

- 越境ECを実現しやすい

カスタマイズ性が高い

『Shopify』は、拡張機能である「アプリ」が充実しています。

デザインのカスタマイズはもちろん、注文管理や集客など、必要に応じて好きな機能をあとから追加することが可能です。

越境ECを実現しやすい

『Shopify』は、ECサイト一つにつき、20言語まで追加することが可能です。

さらに翻訳アプリにより、各言語に適したページを簡単に用意できます。

また、言語ごとに個別のURLが生成されるため、各国の検索エンジンに適したページがインデックス(登録)されるのがメリットです。SEO(検索エンジン最適化)による集客が期待できるでしょう。

Shopifyのデメリット

『Shopify』のデメリットは、以下のとおりです。

- 詳細な情報は英語が多い

詳細な情報は英語が多い

『Shopify』は、日本法人(Shopify Japan 株式会社)があるものの、本社をカナダに置くグローバル企業のサービスです。

拡張機能のアプリを探すにしても、英語での説明しか見当たらない場合も多いので、その点は留意しておきましょう。

ホームページ作成に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ホームページ作成に関する「よくある質問」をまとめました。

- ホームページは自分で作れるのか?

はい、ホームページは自分で作れます。

たとえば、WordPress(ワードプレス)を使えば、初心者の方でも簡単にホームぺージの作成や更新が可能です。

WordPressは世界シェアNo.1のCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)であり、デザインテンプレートの「テーマ」や拡張機能の「プラグイン」が豊富に揃っています。

なお、当メディアでは企業向けテーマ『Lightning(ライトニング)』を使ったホームページの作成方法を、連載記事にてキャプチャー付きで分かりやすく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

- ホームページを自作するといくらくらい費用がかかる?

たとえば、WordPress(ワードプレス)でホームページを自作する場合の費用は、月額1,000円程度です。

- レンタルサーバー:月1,000円程度

- 独自ドメイン:年間1円~4,100円程度

- SSL化:無料~

弊社が提供する『エックスサーバー』の場合、サーバーの契約特典として、独自ドメインが無料で取得できます。

詳しくは、以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

- ホームページの維持費は毎月いくらくらいですか?

たとえば、WordPress(ワードプレス)で作ったホームページの維持費は、月額1,000円~(サーバー+ドメイン代など)です。

ホームページの更新を自社ではなく、他社に依頼(外注)する場合は、別途費用がかかります。

また、集客などに注力する場合は、広告費用がかかることもあるでしょう。

詳しくは、以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

まとめ

この記事では、おすすめのホームページ作成ツールについて、メリットとデメリットを交えながら紹介しました。

気になるホームページ作成ツールは見つかったでしょうか?

- 法人用のホームページは無料では作れないと考えるべき

- 無料プランは、広告が表示されたり、機能が制限されたりする

- おすすめは完全に自社で管理できる『WordPress(ワードプレス)』

- エックスサーバーの『WordPressクイックスタート』なら、すぐに作業に取り掛かれる

- ECサイトはセキュリティのことを考えると、サブスクサービスの利用がおすすめ

『WordPress』ならホームページを自社で管理できます。

他のホームページ作成ツールは、サービスが終了するとホームページが消えてしまうおそれがあるため、注意してください。

それでは、素敵なホームページの完成を願っております。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※1のレンタルサーバーであり、24万社の導入実績※2があります。

2026年3月5日(木)17時まで、サーバー利用料金が最大30%オフになる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら月額693円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※1 2025年12月時点、W3Techs調べ。

※2 2025年12月時点、エックスサーバー・XServerビジネスにおける法人アカウント数の合計値。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2026年4月14日(火)17時まで、月額料金が30%キャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。