【2025年5月29日更新】最新の情報に更新しました。

この記事のレベル

| 初心者 | (4.0) |

| 重要度 | (3.0) |

| 難しさ | (2.0) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

最近、「CtoC」という言葉をよく耳にしませんか?

それもそのはず、近年CtoC市場は右肩上がりで拡大しており、ビジネス界で注目されているのです。

そこで今回は、CtoCビジネスの基礎知識はもちろん、メリットやデメリットを分かりやすく解説します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- CtoCについて知りたい人

- 新しいビジネスの展開を検討している人

- CtoCのプラットフォームを構築したい人

この記事を読めば、CtoCビジネスが注目されている理由が分かります。

さらに、CtoCビジネスを開始するための「プラットフォーム」の事例や構築方法についても解説。

おすすめのプラットフォーム構築サービスも紹介しているので、すぐにでもCtoCビジネスが始められますよ。

それではどうぞ!

CtoCとは「個人間取引」

CtoCとは「Consumer to Consumer」の略称で、「個人間取引」と訳されます。「C2C」と表記されることも多いです。

『Yahoo!オークション』など、個人間で不要になった「モノ」を売買する仕組みは、以前から確立されていました。

しかし近年、スマートフォンが普及した結果、『メルカリ』のような「フリマアプリ」が人気を博しています。

ただ、CtoCで取引される対象は「モノ」だけではありません。詳しくは次で解説します。

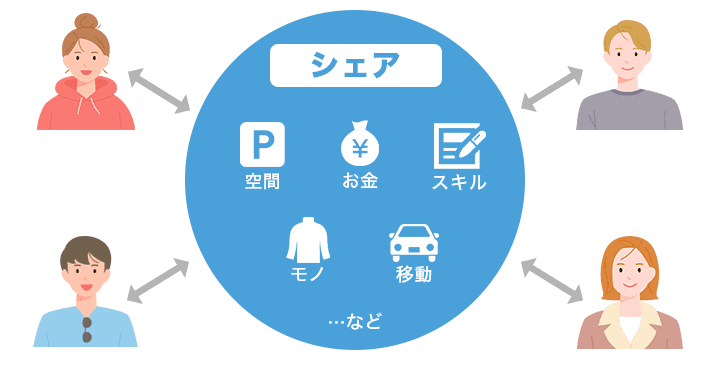

シェアリングエコノミーとは

CtoCと関わりが深い言葉に、「シェアリングエコノミー」があります。

インターネットを介して、「個人と個人」や「個人と企業」の間で、モノ、場所、技能などを売買・貸し借りするなどのビジネスモデル。

シェアリングエコノミーは、ITの普及や高度化に伴い、多様な分野で登場しています。

たとえば、駐車場予約サービスの『akippa(アキッパ)』は、場所の貸し借りができるサービス。

個人宅、マンション、事業所などの空いているスペースを駐車場として貸し出しできて、オーナーはユーザーの利用に応じて報酬がもらえます。

ユーザーにとってのメリットは、「現在地からすぐ近くの駐車場を見つけられる」「低価格で車を停められる」などがあるでしょう。

このように、シェア(共有)する考え方や消費スタイルが、日本でも広がりを見せているのです。

シェアリングエコノミーはSDGsにも貢献する

そもそもシェアリングエコノミーが活性化しているのには、SDGs(エス・ディー・ジーズ)の影響もあります。

「Sustainable Development Goals」の略称で、一般的には「持続可能な開発目標」と訳されます。2015年9月の国連サミットで採択され、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指すための国際目標です。

SDGsでは「17の目標」が設定されており、たとえば目標の12番目には「つくる責任 つかう責任」があります。

「つくる責任 つかう責任」の目的は、主に「持続可能な生産消費形態」を確保すること。

企業や個人がリサイクルやリユースに対して積極的になれば、少しずつでも社会からゴミを減らせますよね。

他にも、「災害時の民泊を活用した避難場所提供」や「地方創生の実現」など、シェアリングエコノミーはさまざまな方面で貢献できると考えられているため、政府も推進しています。

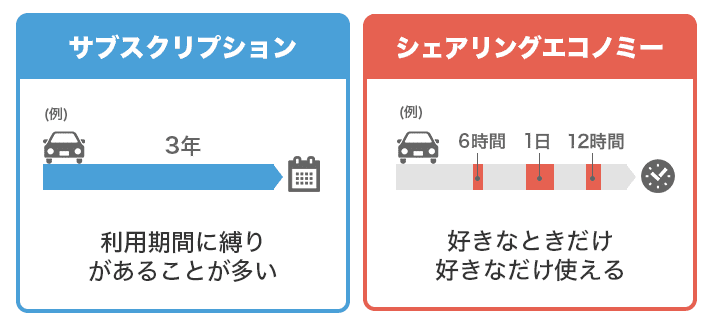

サブスクリプションとの違い

シェアリングエコノミーと混同されやすい言葉が、「サブスクリプション」です。

「定期購入」や「定期購読」を意味し、利用者が商品やサービスを購入(所有)するのではなく、一定の利用期間に対して料金を支払うビジネスモデル。

利用者が商品やサービスを所有しない点はどちらも似ているのですが、サブスクリプションは月や年など一定期間の契約が前提となっています。

一方で、シェアリングエコノミーは基本的に、利用者が「好きなときだけ」使えるのが特徴です。

都合よく使えるサービスは、利用者にとって魅力的。シェアリングエコノミーのサービスが普及した要因の一つでもあります。

BtoC、BtoB、DtoCとの違い

CtoCの他にも、ビジネスシーンでよく利用される言葉があります。CtoCの理解を深めるためにも、違いについて理解しておきましょう。

BtoC(B2C)

BtoCとは「Business to Consumer」の略称で、「企業対消費者間取引」と訳されます。企業が商品やサービスを一般消費者に販売するビジネスモデルです。(例)コンビニなど

BtoB(B2B)

BtoBとは「Business to Business」の略称で、「企業間取引」と訳されます。企業が企業に対して、商品やサービスを販売するビジネスモデルです。(例)業務用プリンターなど

DtoC(D2C)

DtoCとは「Direct to Consumer」の略称。メーカーが自社で企画・製造した商品を、卸や小売などの中間業者を介さず、直接消費者に販売するビジネスモデルです。(例)メーカー直販のECサイトなど

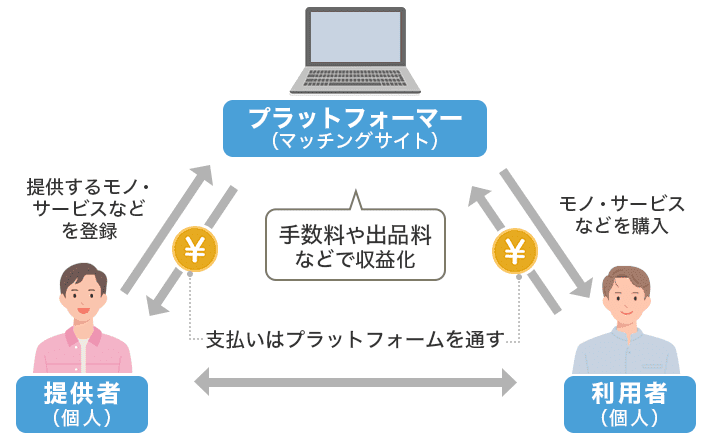

これら3つのビジネスモデルは、あくまでも企業が販売者なのが特徴。

対して、CtoCは販売者、購入者ともに個人です。

このような個人間の取引を仲介・支援する企業はプラットフォームを構築し、消費者からの出品料や手数料などで収益化します。

サービスやシステムを運営するために必要な「共通の土台(標準環境)」。

CtoC-ECの市場規模

経済産業省の発表では、令和5年(2023年)のCtoC-ECの市場規模は、2兆4,817億円(前年比5.0%増)と推計されました。

| パラメータ | CtoC-EC | 伸び率 | BtoC-EC | 伸び率 | BtoB-EC | 伸び率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2023年 | 2兆4,817億円 | 5.0% | 24兆8,435億円 | 9.23% | 465.2兆円 | 10.7% |

| 2022年 | 2兆3,630億円 | 6.8% | 22兆7,449億円 | 9.91% | 420.2兆円 | 12.8% |

| 2021年 | 2兆2,121億円 | 12.9% | 20兆6,950億円 | 7.35% | 372.7兆円 | 11.3% |

※参考:経済産業省「令和5年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」

※参考:経済産業省「令和4年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」

※参考:経済産業省「令和3年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)」

カワウソ

CtoCの市場規模は、BtoC-ECやBtoB-ECと比べると小さく、伸び率も鈍化傾向にありますが、着実に拡大していってはいますね。

CtoCプラットフォームの事例

ここでは、CtoCビジネスの事例を紹介します。

メルカリ

▲出典:メルカリ

| 運営会社 | 株式会社メルカリ |

| 上場市場 | プライム |

| 2024年6月期 | 187,407(百万円) |

| 2023年6月期 | 171,967(百万円) |

CtoCビジネスの代表格ともいえるのが『メルカリ』です。「フリマアプリ」として、2013年7月2日にサービスが開始されました。

メルカリでは、個人が不要な「モノ」を手軽に販売できたり、欲しい「モノ」を安く購入できたりします。

また、メルカリで売れたお金は、決済サービス『メルペイ』にチャージでき、コンビニやドラッグストアなどでも利用可能です。

2024年6月期の決算では、『Marketplace』のGMV(流通取引総額)は1兆727億円、MAU(月間利用者数)は約2,300万人と発表されています(参考:株式会社メルカリ「2024年6月期 決算短信」「2024年6月期 決算説明会資料」)。

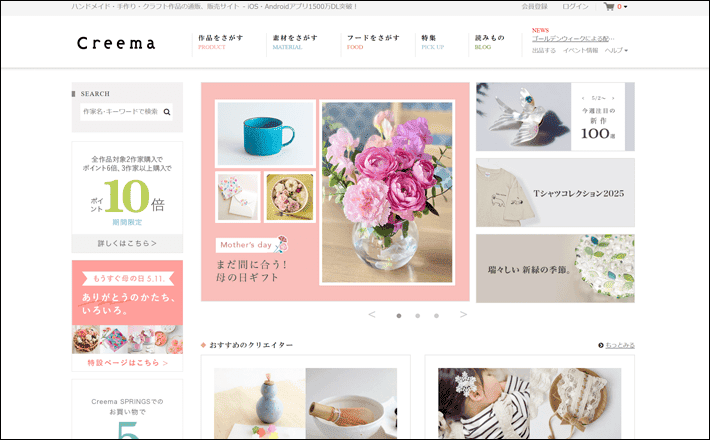

Creema(クリーマ)

▲出典:Creema

| 運営会社 | 株式会社クリーマ |

| 上場市場 | グロース |

| 2025年2月期 | 2,507(百万円) |

| 2024年2月期 | 2,508(百万円) |

『Creema(クリーマ)』は、「ハンドメイドマーケットプレイス」として、2010年にサービスが開始されました。

『Creema』の語源は、「Creators new market (創作者たちの新しい場所)」で、ミッションは、「本当にいいものが埋もれてしまうことのない、フェアな世界を創ろう」です。

2025年5月時点では、30万人のクリエイターによる2,000万点のオリジナル作品が出品されています。

ちなみに、経済産業省の見解では、フリマアプリは以下3つの市場に分類されます。

- 総合プラットフォーマー

- アニメ、本、ブランド品、チケット、家電といった特定カテゴリー

- ハンドメイドマーケット

また以下のように、ハンドメイドマーケットは今後も市場が拡大すると考えられています。

海外を見るとハンドメイド商品の取引が盛んであり、我が 国においても今後同市場が拡大する可能性がある。

(引用:経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」)

ココナラ

▲出典:ココナラ

| 運営会社 | 株式会社ココナラ |

| 上場市場 | グロース |

| 2024年8月期 | 6,588(百万円) |

| 2023年8月期 | 4,679(百万円) |

『ココナラ』は、個人間の知識やスキルを売買できる「スキルマーケット」として、2012年7月3日にサービスが開始されました。

元々、スキルは一律500円に設定されていましたが、現在では出品者が希望の金額を設定できます。

また、法人のビジネスでも活用可能。

必要なスキルを必要な分だけ購入できるだけでなく、提案を募集すれば複数の提案から気に入ったものを選んで購入できるため、ビジネス界にも浸透しつつあります。

『クラウドワークス』や『ランサーズ』と同じように、クラウドソーシングサービスとしても、期待できるでしょう。

企業がインターネット上で不特定多数に業務を発注する業務形態。

ストアカ

▲出典:ストアカ

| 運営会社 | ストリートアカデミー株式会社 |

| 上場市場 | 非上場 |

『ストアカ』は、「教えたい人」と「学びたい人」をつなぐマッチングサービスで、累計受講者数は163万人、掲載講座数は9.0万件を超えています。

2012年8月に『ストリートアカデミー』としてサービスが開始されました(2017年、ストアカに名称変更)。

生徒は、500カテゴリーから好きな講座を1回1,000円から、対面やオンライン形式で気軽に受講可能です。

各講師には実績の多さや評価の高さによりバッジが付与されるため、生徒が安心してレッスンを選びやすくなっています。

また、講師としても無料で講座を開設できるため、すぐにレッスンを持てるのがポイントです。

受講者満足度は98.3%と高く、今後も利用者が増えることが期待できるサービスでしょう。

他の事例も知りたい方へ

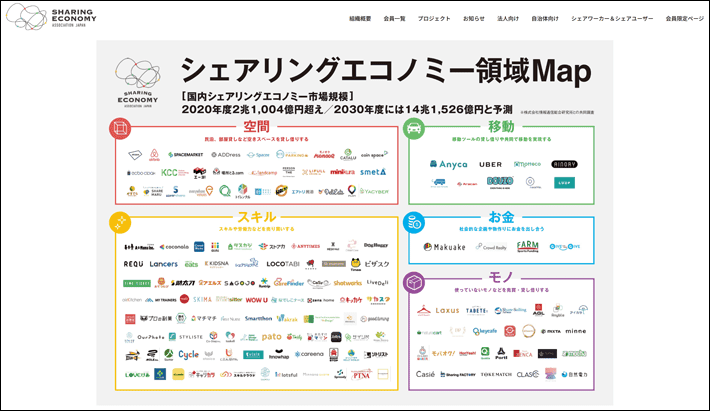

以下のサイトでは、シェアリングエコノミーのサービスを一覧で確認できます。ぜひチェックしてみてください。

▲出典:一般社団法人 シェアリングエコノミー協会「シェアリングエコノミー領域MAP」

また以下のサイトでは、CtoCのスタートアップを探せます。あわせてご参考ください。

▲出典:Creww

CtoCビジネスのメリット・デメリット

なかには、「CtoCビジネスを始めたい」と考えている方もいるのではないでしょうか。

CtoCビジネスに参入する前に、メリット・デメリットを知っておきましょう。

メリット

CtoCビジネスの主なメリットは、以下の3つです。

儲かる仕組みを作れる

CtoCビジネスの最大のメリットは、自社がプラットフォーマーになれること。

つまり、他社に依存することなく、自社で儲かる仕組みを作れるのです。

たとえば、ECビジネスを始めるなら、「ECモールへの出店」を検討しますよね。

ECモールは、商品を購入する目的で訪れるユーザーが多いため、確かに販売力はあります。

しかし、集客するためには、ECモール内に広告を出稿しなければならないことも多く、月額料金のほかに実質「販促費」がかかってしまうのです。

また、仮に売れたとしても、ECモールが設定した手数料で利益が減ってしまいます。

カワウソ

私も前職で、ECモールへの出店経験があります。取引先や同業他社など、「儲からない」といった理由で、ECモールから撤退したり、廃業してしまったりするケースも少なくありませんでした。

自社がプラットフォーマーなら、月額料金や手数料など自由に決められます。

在庫リスクなしでビジネスを始められる

「モノ」の売買によるCtoCビジネスを開始するとしても、自社で在庫を抱える必要はありません。

販売者はあくまでも、自社プラットフォームに登録した「ユーザー(個人)」。

在庫リスクを抱えることなく、ビジネスを展開できることは、大きなメリットです。

というのも、ECビジネスで急成長する企業は多いものの、売上拡大を目指す結果、薄利多売になることも珍しくありません。

そのなかで、不良在庫(売れる見込みがない在庫)が溜まり、キャッシュフローが悪くなれば、経営は難しくなります。

安定経営を実現したい経営者にとって、CtoCビジネスは有力な選択肢になるでしょう。

ソーシャルイノベーションを起こしやすい

CtoCビジネスは、ソーシャルイノベーション(社会変革)を起こしやすいです。

たとえば民泊のCtoCビジネスは、空き部屋を提供することで、過疎化する農村などに観光客を集められます。

日本の田舎暮らしを体験したい訪日観光客は少なくありません。地方活性化につながる取り組みになるでしょう。

他にもベビーシッターを派遣するCtoCビジネスは、「働きたい」と考える親にとって、強い味方になります。

とくに女性の社会進出が問題視される日本では、打開策の一つとして注目されています。

自社のCtoCビジネスが社会問題を解決するサービスとして認知されれば、マスコミなどに取り上げられる可能性もあるでしょう。

このように、CtoCビジネスは、「社会起業家(社会の課題を、事業により解決する人)」を目指す方にとって、メリットが多いのです。

デメリット

CtoCビジネスの主なデメリットは以下の4つです。

画期的なアイデアが必要

前述したように、CtoCビジネスは、アイデア次第でソーシャルイノベーションを起こせる可能性があります。

しかし、画期的なアイデアを見つけるのは、そう簡単ではありません。

仮に良いアイデアが見つかったとしても、すでに市場にサービスが認知されてしまっている可能性もあります。

後発として、先行者を追いかけるのは大変でしょう。

プラットフォーム構築の費用が高い

一般的なECサイトに比べて、CtoCプラットフォームは構築費用が高い傾向にあります。

たとえば、ECサイトだと、『BASE(ベイス)』という「ECカートサービス」があり、「スタンダードプラン」なら初期費用、月額費用ともに0円から開設可能です。

しかし、CtoCプラットフォームだと、そこまで気軽に始められるサービスはありません。

それは不特定多数の個人(出品者と購入者)の管理、エスクロウ(仮払い)機能など、CtoCプラットフォームに必要な機能が多いためです。また、セキュリティ面や本人確認など、高度な機能を要することも原因の一つ。

とはいえ近年、比較的安価にCtoCプラットフォームを構築できるパッケージシステムも販売されています。

のちほど紹介するので、気になる方はチェックしてみてください。

利用ユーザーを増やすための対策が必要

CtoCビジネスで収益化するためには、まず自社が運営するプラットフォームにユーザーを集めなければなりません。

プラットフォームの知名度を上げるために、広告などの先行投資が必要になるでしょう。

また、集めるだけでなく、ユーザーに利用してもらうためには、手数料無料などの施策も検討せねばなりません。

つまり、ビジネスを軌道に乗せるまでの戦略設計が重要になるのです。

ユーザー間でトラブルが発生するおそれがある

CtoCは個人間取引ということもあり、ユーザー間でトラブルが発生する可能性もあります。なかには事件が起きてしまうことも否定はできません。

事件が社会問題にまで発展すれば、自社のイメージは悪くなります。さらにマスコミなどの取材にうまく対応できないと、会社の信頼も失ってしまうでしょう。

CtoCビジネスに限ったことではありませんが、ユーザーが離れていくと、経営は窮地に追い込まれます。

CtoCプラットフォームを構築する方法

CtoCプラットフォームを構築する方法は、大きく分けて以下の2とおりです。

それぞれ解説します。

フルスクラッチで開発する

CtoCプラットフォームを構築する方法の一つとして、「フルスクラッチ」があります。

ソフトウェアやシステムをゼロからつくりあげること。または、既存のものを一切流用せずにまったく新規に開発すること。

フルスクラッチなら、理想のプラットフォームを構築できるものの、開発するのに時間とコストが膨大にかかるため、創業期だとおすすめできません。

カワウソ

私も過去にプラットフォーマーに憧れて、システム会社に見積もりしたところ、「概算でも1,000万円はかかる」と言われ、諦めた経験があります。

パッケージシステムを利用する

CtoCビジネスに初めて参入する方におすすめなのが、「パッケージシステム」を利用して、プラットフォームを構築する方法です。

パッケージシステムは、すでに開発されたものをベースにプラットフォームを構築するため、イニシャルコストを抑えられます。

リスクを抑えながらビジネスを開始できるのは、創業期の企業や個人事業主にとって、大きなメリットですよね。

ここでは、いくつかあるパッケージシステムのうちの3つを紹介します。

CtoCやシェアリングエコノミーに関するサービスサイトは、人、モノ、場所などをつなぎ合わせる性質があるため、「マッチングサイト」とも呼ばれます。パッケージソフトウェアを探すときの参考にしてください。

Mallento(マレント)

▲出典:Mallento

『Mallento(マレント)』は、CtoC型マッチングサイト、フリマサイト、動画配信システムなどのサービスサイトを構築できるパッケージシステム。

導入企業470社、実績数710件以上と実績が豊富であるため、初心者の方にもおすすめできるシステムの一つです。

主に以下のようなサイトを作れます。※それぞれ、詳しくは「構築事例」から確認可能です。

- ビジネスマッチングサイト

- スキルシェアマッチングサイト

- クラウドソーシング

- レンタル・シェアリングエコノミーサイト

- 予約マッチングサイト

- フリマサイト

- モール型ECサイト

- ショップECサイト

- デジタル素材ダウンロード販売サイト

- 動画配信サイト

- 月額サブスクサービス

- オンラインレッスンサイト

- ライブ配信サイト(投げ銭機能つき)

パッケージ版とサブスク版が用意されており、後者においては月額1万円台から利用できます。

本来、開発するのに数千万円はかかるCtoCプラットフォームが、低価格で利用できるのは嬉しいですよね。

気になる方は、チェックしてみてください。

なお、『Mallento』については、以下の記事で詳しく解説しています。

カスタメディアMASE

▲出典:MASE

『カスタメディアMASE』の名称は、「Matching And Sharing Economy」からきており、シェアリングエコノミーに必要な機能が揃ったパッケージシステムです。

マッチングサイトとして、300件以上の導入実績があります。

『カスタメディアMASE』を利用すれば、以下のようなサイトを構築が可能です。

- 「マッチング」

サービス、知識、スキルなどを売買するサイト - 「物販・フリマ」

モノを売買するサイト - 「時間シェア」

空いたスペースやスキルを時間で売買するサイト - 「クラウドファンディング」

人やお金など必要な資源を集めるサイト

月額20,000円~導入可能と記載はありますが、初期費用など気になる方は見積もりをとってみてください。

mekuma(メクマ)

▲出典:mekuma

『mekuma(メクマ)』は、ビデオ通話機能を搭載したマッチングサイト構築パッケージシステム。

オンラインスクールやカウンセリングなどのサイトを作る機能に特化しており、スタンダードプランなら89,000円 /月(税込)で使えます。

30日間なら試用できるため、気になる方は申し込んでみてはいかがでしょうか。

まとめ

この記事では、CtoCビジネスの基礎知識、メリット、デメリットを解説しました。

- CtoCとは「個人間取引」、ユーザーから利用料を徴収するビジネスモデル

- CtoCは近年注目されており、市場は右肩上がりで拡大している

- メルカリ、Creema、ココナラなど上場企業も多い

- CtoCビジネスに参入する前に、メリットとデメリットを理解しておく

- CtoCプラットフォームの構築なら、パッケージシステムがおすすめ

CtoCビジネスの展開を検討してる方は、まず収益化モデルの青写真を描きましょう。

プラットフォーム構築の目途がたったときには、パッケージシステムなど低リスクで始められるサービスを検討してみてください。

それでは、素敵なCtoCビジネスが開始されることを願っております。

以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※のレンタルサーバーであり、22万社の導入実績があります。

2025年7月3日(木)17時まで、サーバー利用料金が最大30%オフになる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら月額693円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※ 2024年10月時点、W3Techs調べ。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2025年7月8日(火)17時まで、月額料金が30%キャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。