この記事のレベル

| 初心者 | (3.0) |

| 重要度 | (3.0) |

| 難しさ | (2.0) |

こんにちは、編集長のカワウソです!

「ホームページに載せる画像をAIで生成したいけど、どのツールを選べばよいか分からない……」と、お困りではありませんか?

画像生成AIはたくさんありますが、ホームページなど商用目的で使うなら、ツールの選び方にはとくに注意が必要です。

そこで今回は、画像生成AIの利用における注意点や、企業ホームページ向けの商用利用可能なおすすめツールを厳選して6つご紹介します。

カワウソ

この記事は次のような人におすすめ!

- ホームページ向けの画像生成AIツールを探している人

- AIで生成した画像を公開する予定がある人

- AIでどんな画像が生成できるのか知りたい人

この記事を読めば、適切なツールを選んだうえで、ホームページ制作におけるAI生成画像の具体的な活用法が分かります。

また、AI生成画像とプロのWebデザイナーが作成した場合を、比較検証した結果も公開しているので、ぜひ参考にしてください。

それでは、どうぞ!

AIツールは日々進化しており、本記事の内容をご覧いただく時点では、最新の情報と異なる可能性があります。2025年7月時点の情報に基づいて執筆していることをご了承ください。

画像生成AIとは?

画像生成AIとは、テキストなどの情報(プロンプト)から、AIが自動的に新しい画像を作り出す技術です。

AIに何を生成してほしいかを伝えるための指示文や命令文のこと。

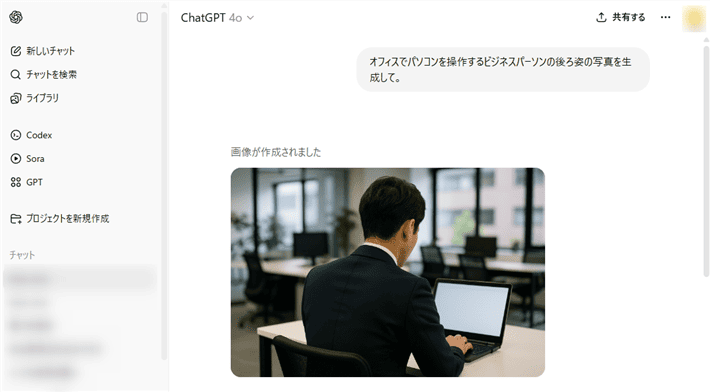

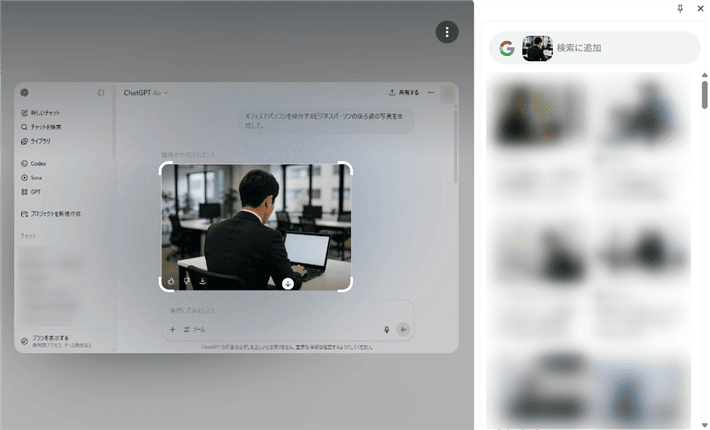

たとえば、以下はChatGPTに「オフィスでパソコンを操作するビジネスパーソンの後ろ姿の写真を生成して。」と指示した画面です。

参考:上記の画像は、ChatGPTの画像生成機能(DALL-E)を利用して生成されました。

AIは膨大な数の画像データと、それに関連する言葉やパターンを学習しています。

それにより、プロンプトの言葉から具体的なイメージを理解し、画像を作り出すことができるのです。

AIの生成画像は、ホームページ、ブログ(記事)、SNS、企画書など、さまざまなシーンで活用できます。

AIを使えば、イメージに合った画像をすぐに生成できるのはもちろん、ビジネスシーンにおいても効率化やコスト削減に役立つでしょう。

ただし、利用規約や著作権など、利用上の注意点を理解した上で活用することが重要です。

詳しくは、次に解説します。

画像生成AIの利用における注意点3つ

ここからは、画像生成AIの利用において、とくに重要な以下3つの注意点について解説します。

これらの注意点を知らずにAIによる画像生成を行うと、規約違反や法に触れるなどのリスクが高まるおそれがあります。

可能な限りリスクを避け、安心して活用するために、注意点を理解したうえで画像生成AIツールを利用しましょう。

それぞれ解説します。

著作権・肖像権の侵害リスクが高い生成方法を避ける

画像生成AIを利用するときには、著作権や肖像権の侵害リスクが高い方法を避けることが重要です。

著作権とは、作者が自分の創作物を無断で利用・複製されるのを防ぐための権利。

肖像権とは、実在の人物の顔や姿を保護する権利。

AIは、インターネット上にある、既存の作品や実在する人物に関する画像を学習していることがあります。

そのため、学習した著作物や人物に似た画像を生成してしまい、権利侵害に繋がるおそれがあるのです。

次に解説する2つの方法「リスクを抑えたツールを選ぶ」「リスクが高い使い方を避ける」は、AI生成画像による権利侵害をできるだけ避けることに繋がるでしょう。

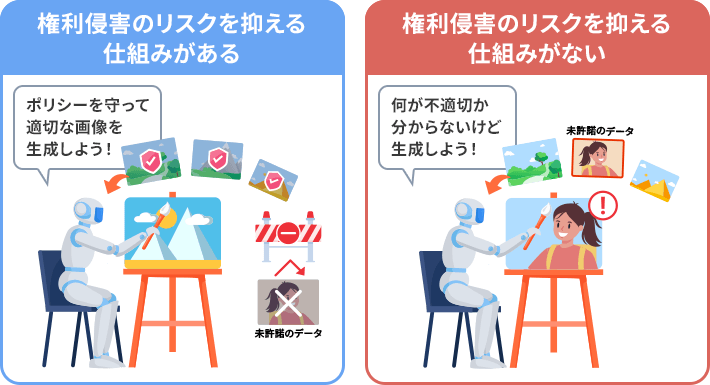

リスクを抑えたツールを選ぶ

AIツールは、著作権や肖像権などの権利に配慮して開発されているものを選びましょう。

- AIのトレーニング範囲が管理・限定されている

- ガードレールが組み込まれている

コンテンツポリシーに違反する不適切・有害なコンテンツを生成させない機能や仕組みのこと。

加えて、LoRA(ローラ)の技術を採用しているツールにも注意しましょう。

LoRAは、特定のスタイルやキャラクターなどの著作物が、学習に使われているおそれがあり、生成された画像が元の著作物に似てしまいやすくなるのです。

上記を踏まえてAIツールを選べば、権利侵害リスクを抑えることに繋がるでしょう。

カワウソ

おすすめツールのトレーニング範囲の管理やガードレールの有無についても、のちほど解説しています。

リスクが高い使い方を避ける

リスクを抑えたツールでも、使い方によっては権利侵害リスクを高めてしまいます。

たとえば、以下のような方法は、依拠性が強い(元にしたことが明らかな)画像が生成されやすいため、避けましょう。

- 特定の著作物・人物をプロンプトで直接指定する

キャラクター名、アーティストの画風・スタイル、著名人や知人など実在する人物の名前などを入力する。 - img2img(イメージトゥイメージ)の機能で、著作権・肖像権保護の画像を利用する

著作権で保護されている作品や実在する人物などの画像を元にする。

さらに、生成物は最終確認することをおすすめします。

Googleレンズなどの画像検索により、生成物に似たものがないかをチェックしましょう。

ただし、それぞれの対策も、確実に権利侵害しないことを保証するものではありません。

しかし、ツール選びや使い方に注意し、生成物の最終確認を徹底すれば、可能な限り権利侵害の危険性を減らせるでしょう。

商用利用が可能な画像生成ツールを利用する

ホームページに載せる画像をAIで作る場合は、必ず商用利用が許可されているツールを選びましょう。

商用利用が不明確なツールで生成した画像を公開すると、規約違反となり、法的なトラブルに発展するおそれがあります。

なお、ツールによっては、商用利用の可否について明記されていないものもあります。

その場合も、トラブルを避けるために、ホームページへの画像の利用は控えるべきです。

当記事では、商用利用可能なツールのみを紹介します(※2025年7月時点)。

カワウソ

実際にツールを使う前に、規約で商用利用が許可されていることを、ご自身でも確認しましょう。

AIによる生成画像であることを明記する

ホームページなどにAIによる生成画像を掲載する場合、それが「AIの生成物であること」を明記するのがおすすめです。

多くのツールの利用規約では、「AIの生成物を人間が作ったかのように表示すること」が禁止されています。

また、AI生成画像の精度はどんどん上がっており、ユーザーに意図せず誤解を与えるおそれもあるでしょう。

たとえば、AIの生成物を「人間が作った」と誤解を与える例は、以下のとおりです。

- AIで生成した画像を自社の施工事例や実績として掲載

実際の施工・制作能力によるものだと誤解し、期待と異なる場合に不信感に繋がる。 - AIで生成した商品画像を自社製品として掲載

画像通りの品質やデザインの製品が販売されていると誤解し、実物とのギャップに失望したり、クレームにつながったりする。

このように、AI生成画像による誤解は、自社の信頼を失うおそれがあるでしょう。

トラブルを避けるためにも、ホームページ上にAI画像生成であることの明記をおすすめします。

決まった書き方はありませんが、該当画像周辺などに分かりやすく明記しましょう。

- 画像のキャプションやaltテキストに「AI生成画像」と補足する。

- 画像の下に「Image generated by AI」や「この画像はAIで生成されました」と表示する。

- 「当サイトの画像の一部はAIによって生成されています」といった免責事項をフッターやプライバシーポリシーに記載する。

なお、AIによる生成画像であることを明記したとしても、責任がAIツール側に移るわけではありません。

AIによる生成物に対する最終的な責任は、ユーザー(利用者)自身にあることを理解しておきましょう。

そのほか、利用するツールのルール(規約やコンテンツポリシーなど)を定期的に確認しましょう。

AI技術の進化は非常に速く、ルールが頻繁に更新される可能性があります。

それにより、サービスの一部が利用できなくなったり、あるいはルール違反となったりするリスクがあるため、注意が必要です。

【検証】AI vs 人間で分かったその実力と活用方法

ホームページ用の画像をAIで生成するにあたり、その実力と活用方法について気になる方も多いのではないでしょうか。

そこで、弊社のサービスサイトで使用している画像に対して、AIで同等のクオリティのものが作れるのかを検証しました。

画像生成におけるAIの得意・不得意分野など、ホームぺージ制作で活用するときのヒントが得られるので、ぜひ参考にしてください。

検証内容と比較ツール

まずは、検証内容と比較するツールについて、解説します。

この検証では、弊社のWebデザイナーが制作した以下「メインビジュアルの背景画像」に対して、AIで同様の画像生成を試みました。

▲メインビジュアル(赤枠部分)

▲メインビジュアルに使用している背景画像

比較する画像生成AIツールは、以下の3つです。

- ChatGPT

- Adobe Firefly

- Canva AI

いずれも商用利用可能で、AIのトレーニング範囲が管理されているツールを選定しています。

カワウソ

各ツールのサービス内容については、のちほど解説します。

【検証結果】画像一覧と工数比較表

ここからは、検証内容をもとに生成した画像と、それぞれかかったコストと工数を見ていきましょう。

まずは、画像一覧です。

弊社Webデザイナー作成

2枚の画像が滑らかに移り変わるように合成が施されています。

また、それぞれの画像の色みや明るさが調整されており、自然に合成されているのが特徴です。

ChatGPT

左右の画像を1枚ずつ生成し、最後に合成しました。

ChatGPTで合成自体はできるものの、切り替えの部分が不自然です。

Adobe Firefly

『Adobe Firefly』は画像生成専用のツールであるため、合成はできませんでした。

そのため、生成した画像は『Adobe Express』を利用して、2枚を配置しています。

Canva AI

『Canva AI』も画像生成のみで合成ができないため、『Canva』の機能を利用しました。

『Adobe Firefly』『Canva AI』ともに、画像(合成前)の再現度は高いと言えます。

しかし、見本のように画像を滑らかに切り替える合成ができませんでした。

そのため、複雑な合成をする場合は、別のツールを使った手作業の調整が必要になるでしょう。

続いて、各画像の完成までにかかったコストと工数は、以下のとおりです。

| 項目 | 人間 | ChatGPT | Adobe Firefly | Canva AI |

|---|---|---|---|---|

| コスト | 案件による | 3,000円 | 1,580円 | 1,180円 |

| 1枚当たりの 画像生成時間 | – | 1~3分 | 1分以下 | 1分以下 |

| 調整回数 | 1回 | 16回 | 4回 | 6回 |

| 画像準備時間 | 40分 | 20分 | 6分 | 8分 |

| 編集・加工時間 | 1時間 | 20分 | 9分(※1) | 10分(※1) |

| 合計所要時間 | 1時間40分 | 40分 | 15分 | 18分 |

※「コスト」について、ツールの金額はそれぞれの有料プラン料金です。

※「1枚当たりの画像生成時間」は、ツールの画像生成にかかる時間です。

※「画像準備時間」について、人間は素材探し、ツールは合成前の各画像調整にかかった時間です。

※1:筆者(非Webデザイナー)が、編集ツールを使って画像の加工編集にかかった時間です。

人間(プロに発注)のコストは案件によるものの、AIを使う場合よりも高い傾向にあります。

また、1つの画像作成にかかる時間は、AIに比べると長くなることが多いでしょう。

一方で、調整回数は人間のほうが少ない結果となりました。

完成画像と表の結果をもとに、AIと人間それぞれの得意分野について、次で解説します。

検証結果から分かるAIと人間の得意分野

まず、検証結果から分かるAIの得意分野は、以下の3つです。

- 画像生成スピード

短時間(数秒〜2分程度)で、1枚から複数枚の画像を生成できます。 - イメージの具現化

ユーザーの意図に合った写真やイラスト素材を短時間で生成できます。 - 多様なパターン生成

同じテーマでも、色合い、構図、スタイルなどを変化させた多くのパターンを生成できます。

対して、人間(デザイナー)の得意分野は、以下のとおりです。

- プロの感覚的な調整と加工

色味、光の加減、複数素材の合成など、AIでは再現が難しい、あるいは指示しきれない感覚的な調整や加工で、画像のクオリティを高められます。 - 柔軟な対応と意図の把握

クライアントの漠然としたイメージや曖昧な指示からも真の意図を汲み取り、それを具体的なビジュアルに落とし込む柔軟な対応が可能です。 - 最終的な品質保証と責任

生成物の著作権、肖像権、商用利用における法的リスクを理解し、最終的な品質と責任が保証できます。

以上のことから、「完成スピードを重視するならAI、最終的なクオリティを担保するなら人間」と言えるでしょう。

なお、AI生成画像でも、1枚1枚のクオリティは高いため、用途によってはホームページでの利用も十分可能です。

用途や目的、予算、必要なイメージなどに応じて、AIかWebデザイナーに発注するかを検討してみましょう。

ホームページにおける画像生成AIの活用方法

ここからは、前述したAIの得意分野をもとに、ホームページにおける活用法をご紹介します。

AIの活用により、ホームページ制作の作業効率を上げることが期待できるでしょう。

具体的には、以下のとおりです。

- コンセプトイメージやアイデア出し

メインビジュアルの多様なラフ案を高速で生成し、デザイン検討を加速させられます。 - 特定のイメージに合う写真・イラスト素材の生成

素材サイトでは見つかりにくい、ニッチなテーマや独自の画像などをオーダーメイド感覚で生成できます。 - 自作画像のスタイル変更や加工

自作のイラストや写真などに、AIで特定のスタイル(例:水彩画風)を適用したり、背景を削除・変更したりといった加工を素早く施せます。

AIは、スピードの速さとイメージの具現化に優れています。

それに人間の創造性を組み合わせれば、効率的なホームページ用素材の準備に役立つでしょう。

ホームページ向け画像生成AIツール一覧表

複数のホームページ向け画像生成AIツールを一目で比較できるように、一覧表をご用意しました。

あとに、各ツールの詳しい内容と実際の使用感を解説しているので、あわせて参考にしてください。

| ツール | 開発元 | モデル | 日本語対応 | トレーニング 範囲 | ガードレール機能 | 無料プラン | 有料プラン |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ChatGPT | OpenAI | DALL-E | 〇 | 管理あり | あり | あり 約2~3枚/1日 | $20~/月 |

| Adobe Firefly | アドビ株式会社 | Fireflyモデル | 〇 | 管理あり | あり | あり 10回/月 | 1,580円~/月 |

| Canva AI | Canva株式会社 | DALL-E Imagen | 〇 | 管理あり | あり | あり 50回/月 | 1,180円~/月 |

| Microsoft Copilot(※1) | Microsoft | DALL-E | 〇 | 管理あり | あり | あり 回数非公開(※1) | 4,497円/月(※2) |

| Leonardo AI | Leonardo AI | 16種類から 選択可 | × | 非公開 | あり | あり 150トークン/日 | $12~/月 |

| DreamStudio | Stability AI | Stable Diffusion | × | 非公開 | あり | あり 125クレジット/1登録 | $12~/月 |

※ 2025年7月の調査に基づく内容です。

※価格はすべて税込みです。

※1:『Microsoft Copilot』は、有料プラン「Microsoft 365 Copilot」に加入した場合のみ、商用利用が明確に許可されています。無料プランの商用利用は不可です。

※2:「Microsoft 365 Copilot」のプラン料金です。

この記事をご覧いただいたタイミングによっては、各サービスの内容が変更されている場合があります。あくまでも参考として、最終的にはご自身でサービス側の公式サイトにてご確認ください。

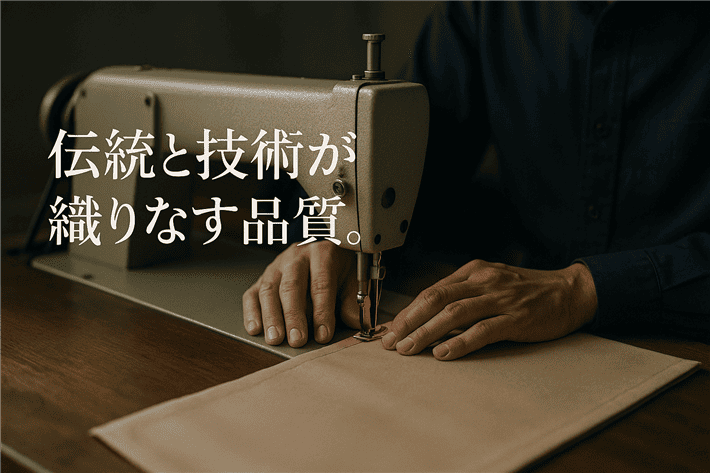

各ツールで生成した画像は、同様のプロンプトをもとに画像を生成しました。

以下の内容を踏まえて、コーポレートサイト用のメインビジュアルを作成して。

# 画像の内容

・業界:製造業

・業種:縫製業

・人物の有無:有り(顔は見せずに手元だけを写す)

・写真かイラスト:写真メイン

・画像の雰囲気・テイスト:信頼感がある、プロフェッショナル、クラシック

・入れる対象物:入れる対象物: ミシン、布生地

・キャッチコピー:伝統と技術が織りなす品質。

【おすすめ】初心者向け画像生成AIツール4選

ここからは、初心者の方でも使いやすいツールを4つ紹介します。

これらのツールは、トレーニング範囲が限定されているため、比較的リスクを抑えて画像を生成できるでしょう。

また、ツール自体が日本語で利用できるため、初心者の方でも難なく利用しやすいですよ!

それぞれ、解説します。

カワウソ

各ツールで実際に生成した画像と使用感も解説するので、ぜひ参考にしてください。

ChatGPT(チャット・ジーピーティー)

▲出典:ChatGPT

| 無料プランでの画像生成 | 約2~3枚/1日 |

| 有料プラン | ChatGPT Plus:$20/月 ChatGPT Team:$200/月 |

| 日本語対応 | 〇 |

| トレーニング範囲 | 管理あり |

| ガードレール | ・コンテンツポリシー違反のブロック ・著作権保護されたキャラクターやブランドロゴの生成制限 |

『ChatGPT』は、OpenAIが開発するAIアシスタントです。同社開発の画像生成モデル「DALL-E」を利用して、画像生成も可能です。

『ChatGPT』の高い言語理解能力と「DALL-E」の多彩な画像生成技術により、ユーザーの意図を反映した画像を生成しやすいでしょう。

AIのパイオニア的存在として知名度も高く、初心者の方でも試しやすいツールです。

ChatGPTの使用感と生成画像

総じて、プロンプトから画像生成の再現度は高い印象です。

また、最初に生成した画像データを引き継ぎながら少しずつ調整できるので、意図したものを作り上げやすいと感じました。

とくに、他との差を感じたのは「文字入れ」について。

今回利用したツールのなかで、画像に日本語のテキストを入れられたのは、「DALL-E」モデルを搭載したもの(ChatGPTやMicrosoft Copilot)のみです。

しかし、テキストの細かい配置指定や加工の調整が難しいため、内容によっては手間がかかるかもしれません。

Adobe Firefly(アドビ・ファイアフライ)

▲出典:Adobe Firefly

| 無料プランでの画像生成 | 10回/月 |

| 有料プラン | Firefly Standard:1,580円/月 Firefly Pro:4,780円/月 Firefly Premium:31,680円/月 |

| 日本語対応 | 〇 |

| トレーニング範囲 | 管理あり |

| ガードレール | ・コンテンツ認証情報(Content Credentials)の付与 ・不適切コンテンツのブロック |

※「コンテンツ認証情報」とは、AI生成物であることを示すメタデータや非可視の透かしのこと。

『Adobe Firefly』は、クリエイティブソフトでおなじみのAdobeが開発する画像生成AIです。

商用利用できることを重視して、開発されています。

『Adobe Firefly』が学習データとして使用するのは、『Adobe Stock』などの使用許諾を受けたコンテンツや、著作権の切れた一般コンテンツのみ(参考:Adobe「Adobe Fireflyによるアドビの生成AIへのアプローチ」)。

そのため、著作権に配慮した仕組みとなっています。

生成した画像は、同社の『Adobe Express』ですぐに編集や加工ができます。

『Adobe Firefly』と『Adobe Express』は、アカウントがあれば無料で試用できるので、気になる方は試して見るのがおすすめです。

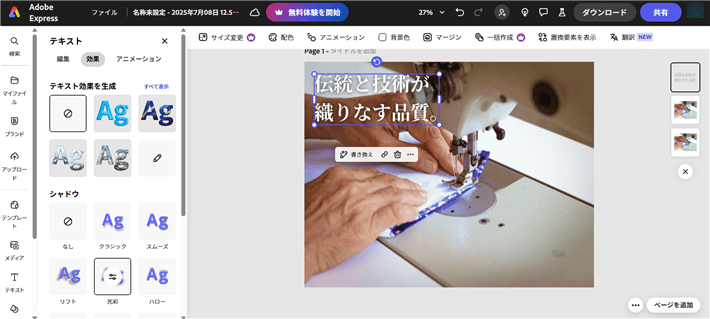

Adobe Fireflyの使用感と生成画像

『Adobe Firefly』は、プロンプトを書くコツを掴めば、意図に近い画像を生成しやすいでしょう。

プロンプトは英語入力で、改行はないほうが精度が高かったです(日本語入力も可)。

なお、『Adobe Firefly』では、画像への文字入れはできません。

しかし、ワンクリックで『Adobe Express』に連携できるため、文字入れなどの加工が簡単に行えます。

▲出典:Adobe Express

『Adobe Express』には、フィルターやエフェクトなども豊富に揃っており、『Adobe Firefly』で生成した画像の細かい調整が可能です。

Canva AI(キャンバ・エーアイ)

▲出典:Canva

| 無料プランでの画像生成 | 50回/月 |

| 有料プラン | Canva Pro:1,180円/月(500回) Canvaチームス:1人あたり月額1,500円~/月(500回) |

| 日本語対応 | 〇 |

| トレーニング範囲 | 管理あり |

| ガードレール | ・著作権保護されたコンテンツの制限 ・不適切コンテンツのブロック |

『Canva AI』は、画像編集アプリ『Canva』に搭載されている画像生成AIです。

生成した画像を『Canva』内で手軽に編集できるため、複数のツールを行き来する必要がありません。

また、プロンプト入力と同時に「スタイル」と「画像の縦横比」を指定できるのもポイントです。あとから生成画像を編集する手間も減らせます。

さらに、Canvaの豊富なテンプレートを利用すれば、手軽に高品質なデザインの素材を作りやすいのも特長です。

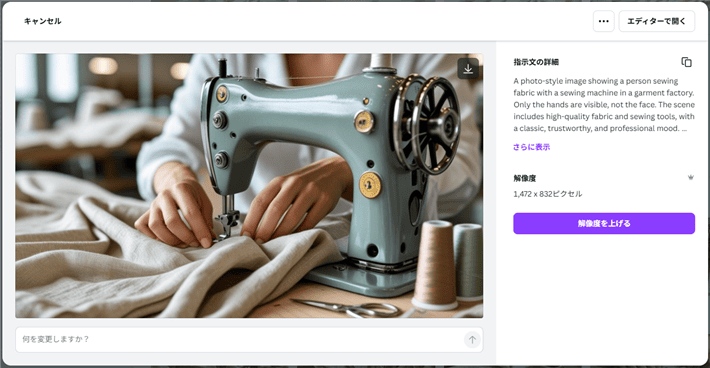

Canva AIの使用感と生成画像

画像生成用のプロンプトに加えて、縦横比(16:9)を設定し、比較的少ない調整回数で、意図に近い画像を生成できました。

しかし、細部までこだわりたい場合は、何度かプロンプトを調整して生成する必要がありそうです。

また、プロンプトは日本語入力にも対応していますが、英語のほうが精度が高くなります。

そのため、数回やってみて満足いくものができなければ、英語で試すとよいでしょう。

生成された画像は、必要に応じて解像度を上げることも可能です(変換時に1クレジット消費)。

【番外編】Microsoft Copilot(マイクロソフト・コパイロット)

生成画像の商用利用が明確に許可されているのは、法人向けの有料プラン「Microsoft 365 Copilot」に加入しているケースのみです。

そのため、今回は【番外編】という形で紹介しています。

| 無料プランでの画像生成 | 可(回数非公開) ※商用利用不可 |

| 有料プラン | Microsoft 365 Copilot:4,497円/月(年払い) |

| 日本語対応 | 〇 |

| トレーニング範囲 | 管理あり |

| ガードレール | ・コンテンツポリシー違反のブロック ・著作権保護されたキャラクターやブランドロゴの生成制限 ・著作権侵害の保証プログラム「Copilot Copyright Commitment」 |

『Microsoft Copilot』は、「Word」や「Excel」などのOfficeアプリでおなじみのMicrosoft社が提供するAIアシスタントです。

その機能の一つとして、同社開発の『Being Image Creator』による画像生成AIが利用できます。

OpenAIの『DALL-E』を使用しているため、プロンプトから高品質な画像生成が可能です。

なお、「Microsoft 365 Copilot」に加入していなくても、Copilot Chatで画像生成はできます(商用利用不可)。

試用したうえで、有料プランへの加入を検討してみましょう。

Copilotの著作権侵害の保証プログラムとは?

「Microsoft 365 Copilot」に加入していると、その生成物が、著作権侵害の保証プログラム「Copilot Copyright Commitment(コパイロット・コピーライト・コミットメント)」の対象となります。

「Copilot Copyright Commitment」では、生成物に対して、主に以下の2つの保証があります。

- CopilotまたはCopilotが生成した出力結果(画像を含む)を使用したことで、第三者から著作権侵害の訴えを受けた場合、マイクロソフトが法的防御を行います。

- 訴訟の結果、不利な判決や和解に伴う費用を、マイクロソフトが負担します。

※保証対象は、マイクロソフトが提供するリスク軽減策やガードレールを実施したうえで、意図せず侵害してしまった場合に限ります。

(参考:マイクロソフト、お客様向けの Copilot Copyright Commitment を発表 | – News Center Japan)

現状、こういったサービスを提供しているのは、Microsoftのみです。

AI生成画像を商用利用するにあたって、「Copilot Copyright Commitment」がある点は、心強いですね。

画像生成AIに著作権侵害リスクがあることを考えると、利用するうえでの安心材料になるでしょう。

法人向けプランで書き出される画像は、正方形に限られます。そのため、生成画像を加工するなどの工夫が必要になる可能性について考慮したうえで、利用しましょう。

トレーニング範囲に注意すべき画像生成AIツール2選

ここからは、トレーニング範囲に注意すべき画像生成AIツールを2つ紹介します。

これらのツールは、トレーニング範囲が広範囲または不明であるため、利用方法によっては権利侵害のリスクが上がります。そのため、画像を生成・利用するときには、ご注意ください。

なお、それぞれ画像生成の性能は高いため、先に紹介したツールで納得のいく結果が得られない場合などに、利用を検討してみましょう。

Leonardo AI(レオナルド・エーアイ)

▲出典:Leonardo AI

| 無料プランでの画像生成 | 150トークン/日 ※選択モデルにより利用トークン数が異なります。 |

| 有料プラン | Apprentice:$12/月(8,500トークン) Artisan:$30/月(25,000トークン) Maestro:$60/月(60,000トークン) |

| 日本語対応 | × |

| トレーニング範囲 | 非公開 |

| ガードレール | ・コンテンツポリシー違反のブロック ・プライベートモードにより意図しない公開によるリスクを軽減 (※有料プランのみ) |

『Leonardo AI』は、多種多様なモデルを搭載している画像生成AIツールです。ユーザーがイメージするテイストに合わせてモデルを選び、プロンプトやその他設定を組み合わせて画像を生成できます。

無料プランでも毎日トークンが付与されるため、各モデルによる画像生成の試用がしやすいでしょう(※モデルにより利用トークン数が異なります)。

なお、モデルによっては、LoRAを搭載しているものもあるため、ご利用のときは注意が必要です。

Leonardo AIの使用感と生成画像

操作画面が英語ではありますが、ツールバーが分かりやすく直感的に操作できました。

今回は、画像モデルを「Flux Dev」、スタイルの選択はしていません。

プロンプトは、日本語に対応しておらず、英語での入力が必要です。

そのため、別のAIアシスタントに画像の要件を伝えて、Leonardo AI用のプロンプトを生成してもらいました。

プロンプトの再現度は高く、複数生成される画像のなかには、ホームページ素材として十分なクオリティのものもあります。

モデルやスタイルを変えれば、同じプロンプトでも違ったテイストの画像が生成可能です。

そのため、他のツールで意図した画像の生成が難しい場合などに、お試しください。

無料プランで作成する画像は、Leonardo AIのホームページ上で公開され、誰でも利用できます。そのため、ホームページ素材など商用利用の場合は、有料プランのプライベートモードによる非公開での生成がおすすめです。

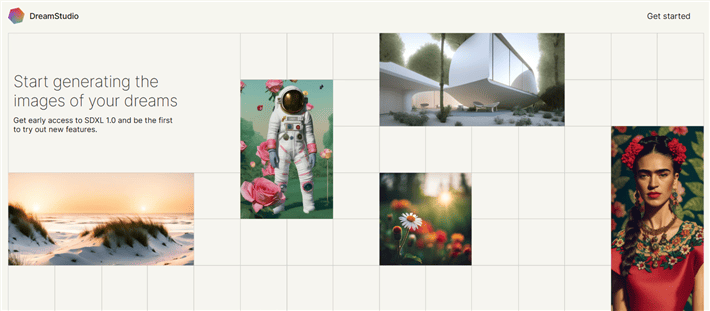

DreamStudio(ドリーム・スタジオ)

▲出典:DreamStudio

| 無料プランでの画像生成 | 25クレジット/1登録 |

| 有料プラン | BASIC:$12/月 PLUS:$29/月 |

| 日本語対応 | × |

| トレーニング範囲 | 非公開 |

| ガードレール | ・不適切な画像生成のブロック |

『DreamStudio』は、オープンソースの画像生成モデル「Stable Diffusion(ステーブル・ディフュージョン)」を開発した、Stability AI社が提供するツールです。

「Stable Diffusion」は、オープンソースで公開されているAI画像生成技術の主要なモデルの一つです。多くのAI画像生成ツールの基盤モデルとして、世界中で利用されています。

『DreamStudio』は、「Stable Diffusion」の持つ汎用性とカスタマイズ性の高さを、手軽に試せるように設計されています。

無料で利用可能なので、「Stable Diffusion」の技術を体験してみたい場合に、利用してみるとよいでしょう。

DreamStudioの使用感と生成画像

『DreamStudio』の操作性は、前述の『Leonardo AI』と大きな違いはありません。

こちらも、ツールバーで直感的に操作や設定ができるため、英語が苦手でも利用しやすいでしょう。

また、ネガティブプロンプトの入力項目があるので、詳細に指定するとさらに精度が上がりました。

画像生成時に「描いてほしくないもの」や「避けたい要素」を指示する文です。

たとえば、今回の場合だと「face(顔)」と入れることで、手元の写真が生成されやすくなりました。

なお、画像の精度は悪くないですが、やはり英語プロンプトによる微妙な調整などの、細かい指定が難しかったです。

そのため、最終的には人物なしの画像を完成品としています。

画像生成AIについてのよくある質問

最後に、画像生成AIに関するよくある質問をまとめます。

AIの無料プランでもホームページ用の画像を生成できますか?

ツールによっては、無料プランでもホームページ用の画像を生成できます。

しかし、本格的な活用を考えるなら、有料プランでの利用がおすすめです。

無料プランでは、以下のように、何らかの制限が設けられていることがほとんどです。

- 生成枚数が少ない

- 透かしが入る

- クレジット明記が必要

- 画質が低い

- 画像サイズが指定できない

たとえば、『ChatGPT』の無料プランでは1日に2枚〜3枚ほどしか生成できません。

そのため、複数枚の画像が必要な場合、細かな調整を重ねて用意するのは難しいでしょう。

また、『Microsoft Copilot』では、企業用の専用有料プラン「Microsoft 365 Copilot」以外では、商用利用が明確に許可されていません。

無料プランは、ツールの使い勝手や生成される画像のテイストを確認するための利用がおすすめです。

ホームページ制作で本格的に活用するときには、有料プランへの移行を検討しましょう。

「ホームページ用の画像に費用をかける」という意味では、外注への依頼や有料素材の利用も選択肢として考えられます。

AIは万能な解決策ではなく、最終的な品質や用途、コストパフォーマンスなどを考慮し、最適な選択を行いましょう。

AIで思いどおりの画像を生成するにはどうすればいいですか?

AIで思いどおりの画像を生成するには、「ツールの特性を理解したプロンプト作成」と「継続的な試行錯誤」が重要です。

AIの回答は、プロンプトに含まれる言葉の解釈や組み合わせ方、さらにはAIモデルの特性などによって、大きく変わります。

プロンプト作成時には、以下の点を意識してみましょう。

- 生成したい画像の要件を整理し、細部まで具体的に書く

- ネガティブプロンプト(生成してほしくないもの)を指定する

- 英語のプロンプトで生成する

- AIアシスタントに、利用するツールに特化したプロンプトを生成してもらう

なお、プロンプトを工夫したとしても、ほとんどの場合、一度で思いどおりの画像が生成されることはありません。

そのため、納得がいくまで画像やプロンプトに調整を加えて、試行錯誤を重ねることが大切です。

AIで生成した画像が著作権を侵害してしまったらどうなりますか?

AIで生成した画像が著作権を侵害してしまうと、民事上の責任を問われ、場合によっては刑事罰の対象となるおそれがあります。

たとえば、生成したAI画像が著作権を侵害してしまった場合、画像の利用を中止するよう言われたり、損害賠償請求されたりします。

さらに、もし悪質な意図をもって侵害行為を行ったと判断されれば、刑事訴訟に発展し、罰金や懲役刑が科される場合もあるでしょう。

AI生成画像の利用において、著作権に関する知識を持ち、細心の注意を払って生成と確認をするようにしましょう。

まとめ

この記事では画像生成AIの利用における注意点とおすすめツールについて、解説しました。

- AI生成画像は、権利問題、ルール、マナーに注意したうえで利用する

- AIの進化は早いため、利用するツールの規約は定期的に確認する

- AIは万能ではないが、活用すればホームページ用の画像準備を効率化できる

- ツールは、商用利用可能・トレーニング範囲が管理されているものがおすすめ

AIは日々進化しており、生成画像のクオリティも上がっています。

その画像を、ホームページ制作に活用していきたい方も多いでしょう。

しかし、画像生成AIによる生成物の利用には、いくつかのリスクも存在します。

そのため、AI生成画像を利用するときには、リスクを正しく理解し、注意を払うことが重要です。

正しく理解し活用すれば、画像生成AIツールはホームページ制作でも、大いに役に立つでしょう。

それでは素敵なホームページの完成を願っております。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

ホームページの開設を検討している方へ

エックスサーバーは、高速かつ高い安定性を誇る「高性能レンタルサーバー」です。

国内シェアNo.1※1のレンタルサーバーであり、24万社の導入実績※2があります。

2026年2月5日(木)17時まで、サーバー利用料金の半額がキャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今なら実質月額495円~とお得にホームページを開設できます!

.comや.netなど大人気ドメインも永久無料と過去最大級にお得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

※1 2025年12月時点、W3Techs調べ。

※2 2025年12月時点、エックスサーバー・XServerビジネスにおける法人アカウント数の合計値。

XServerビジネスは、エックスサーバーを法人向けに特化したレンタルサーバーです。

サーバー月間稼働率99.99%以上を保証する「SLA」をはじめ、セキュリティやサポートが充実しています。

2026年4月14日(火)17時まで、月額料金が30%キャッシュバックされる期間限定キャンペーンを開催中です!

今ならお得にホームページを開設できます!

コーポレートサイトでよく使われる「.co.jp」のドメインも永久無料で、大変お得です。

ぜひこのお得な機会にホームページ開設をご検討ください!

『エックスサーバー』と『XServerビジネス』の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。

なお、当メディア「初心者のための会社ホームページ作り方講座」では、初心者の方にわかりやすく会社のホームページを始められる方法を紹介しています!

ホームページの始め方・立ち上げに関する、ご質問・ご相談はツイッターDM( @kawauso_xsv )までお気軽にどうぞ!

カワウソ

当メディアはリンクフリーです。貴社のSNSやブログでご紹介いただけると嬉しいです。